На Аю-Даге каждый камень отдает древностью, все здесь овеяно легендами, а одна из них — широко известная легенда о Медведе — объясняет название горы. Богат Аю-Даг — Медведь-гора и археологическими памятниками. По стародавней традиции их связывают с таврами. Но, может быть, и это не более чем легенда? Кому же принадлежали заброшенные давно жилища и многочисленные храмы, кем построены оборонительные стены, знаменитое на весь свет укрепление на вершине?

Об этом — книга, посвященная Аю-Дагу. Авторы ее раскрывают увлекательную историю многолетних археологических изысканий — историю догадок, домыслов, разноречий, накопившихся за полтора с лишним столетия. Познакомится читатель и с результатами раскопок, проливающих свет на неясное происхождение аюдагских руин, на само название горы.

Содержание

- Век минувший

- Где был «Бараний Лоб»

- Тавры, Дева и Еврипид

- «У купі не держиться»

- «Медведь» или «Святая»?

Предисловие

К чему холодные сомненья?

Я верю: здесь был грозный храм

Где крови жаждущим богам

Дымились жертвоприношенья…

Александр Пушкин

Папа! А для чего нужна история?..

Марк Блок

Кто, когда, почему облюбовал под свое обиталище эту звероподобную гору? Кто и когда обживал укромную Партенитскую котловину у ее восточного подножия? При самой широкой, без преувеличения всемирной известности Аю-Дага ответить на эти вопросы, увы, нелегко. Более полутораста лет раздумывают, спорят историки: кто, когда, почему?

Конечно, в один присест не решить загадок Медведь-горы. Но, может быть, наша книга хоть малость рассеет туман разноречий? Это поможет и нам и другим в дальнейшей разработке спорных вопросов. Попробуем сначала разобраться в тех обстоятельствах — природных и исторических, в которых жили здесь люди древнего и средневекового времени. Затем поглядим, какими путями, в каких социальных и политических условиях развивалось исследование оставленных ими памятников истории и культуры, рассмотрим результаты затянувшихся и все же незавершенных исторических и археологических изысканий.

- Как известно, Черное море — колоссальной емкости резервуар поглощаемого им летнего тепла… Сущая благодать для людей, животных и растений, поселившихся на его берегах. И оно, как пишет климатолог И.И. Бабков, — регулятор температуры крымского Южнобережья, защищенного к тому же от северных ветров Главной горной грядой. Посреди Южного берега, в месте, теплейшем из теплых, лежит глубокая Партенитская котловина. В этом уютном уголке мягкую, как правило, бесснежную зиму сменяет ранняя весна, за которой следует устойчивое жаркое лето, смягчаемое морскими бризами. А когда кончается лето и спадает жара, надолго устанавливается тихая безоблачная осень.В то же время котловина влагообильна. Хотя максимум дождей приходится на зиму, в иное время года случаются то шквальные ливни, то кратковременные бури, приносящие порой неприятности. Две недремлющие речки — Токата и Партенитка чуть слышно бегут через котловину с севера на юг и обычно ведут себя прекрасно. Но в пору осенних и зимних непогод, сильных ливней или дружного таяния снега в горах эти скромницы-речки способны проявить норов: они буквально выходят из себя, разливаются, могут даже стать опасными. Это — временами. Зато они же обеспечивают неиссякаемое плодородие орошаемой ими земли.

Рожденные высоко в горах Главной гряды, южнобережные речки всегда — и в яростном захлебывающемся беге в дни вешнего вскипания вод, и в мирном прозрачном течении светлой летней порой, — за годом год, от десятилетия к десятилетию и из века в век уносят все, что ни захватят мимоходом. Они несут растворенную глину, размытый песок (детрит), камни, окатываемые ими в круглые голыши, а также «культурные остатки»: угли и кости, черепки глиняной и осколки стеклянной посуды, обломки орудий груда и мало ли что еще. Многое, впрочем, бросают они, как и прихватывают, по пути, не донеся до моря. А кое-что выносят и на морской берег, к сожалению, откладывая несомое отнюдь не в хронологическом порядке.

Случайные обнажения грунта нет-нет да и вскроют посреди котловины что-либо интересное для археолога. Однако, как правило, это вещи разновременные, хотя и на одинаковом уровне залегания: кремневый наконечник стрелы, каменный молоток, темно-серые черепки примитивного лепного сосуда могут оказаться в одном «горизонте» с почти современной железной подковой, обломком средневекового серпа или меча. Хорошо еще, если разновременность эта воочию видна. А что сказать о вещах, найденных врозь и в ограниченных по площади обнажениях, когда нельзя уловить, насколько широко простираются те или иные слои? Было бы непростительной ошибкой пытаться определять в подобных случаях «возраст» хотя бы клочка побережья, а тем более — опрометчиво решать, с чего и в какое время началось освоение его человеком. Вода могла принести и отложить эти вещи откуда-то со стороны и совсем не в ту эпоху, которой они принадлежали.

По природным условиям котловина, как мы видели, — местечко преотличнейшее. Так почему бы людям не поселиться здесь давно, скажем, с тех незапамятных времен, когда они начали заниматься земледелием? Сам по себе такой вопрос допустим. Тем не менее больше данных за то, что котловина — вся целиком — стала обживаться лишь в наши дни, становясь здравницей.

Следы жизни докурортной (т. е. тех времен, когда и само понятие «курорт» еще не существовало) разбросаны по холмистым краям котловины; есть они кое-где и на водоразделе между обеими партенитскими речками, а теснее всего на Медведь-горе. Туда-то зачем понесло человека? В наше время там жить никто не захочет. Зимой на Аю-Даге бывает холодно и снежно. Да и среди жаркого лета часто дымится вершина от окутывающих ее облаков. Однако люди жили там давно и в свое время застроили значительную часть горы, а лес, истребленный людьми, вырос вторично потом, уже на развалинах.

Аю-Даг, с юго-запада отгородивший Партенитскую котловину от Артека, всегда был связан с ней пригодной для колес дорогой, а также несколькими пешеходными тропами. Благодаря этому гора и урочище Партениты у ее ног исторически составляли как бы одно целое. В качестве целого мы их и рассмотрим.

Отлого наклоненная на юг, к морю, котловина с запада, севера и востока окружена цепью высоких холмов, прорезанной в двух местах названными выше речками. Таким образом, холмы делятся на три большие группы: с востока — крутобокий массив Тепелер (в переводе с крымскотатарского — «холмы, вершины»), в междуречье — Алигора (не знаем, что это значит), с запада — от северных обрывов Аю-Дага до речки Токаты — Тоха-Дахыр (переводить не беремся). На плоских холмах последнего разветвляется к Артеку и Фрунзенскому старая дорога, что отходит к морю от шумного магистрального шоссе, проложенного в горах намного выше котловины.

Тепелер уже почти весь застроен многоэтажными домами современного поселка Фрунзенское. Дома эти почти вытеснили с его склонов старинную деревеньку Партенит, которая примостилась в свое время на руинах средневекового поселения. Среди холмов Тепелера выделяется высотой и наготой шагнувший к морю скалистый Кале-Поти. Под его южным обрывом — со стороны моря — хаотически нагромождены как бы стряхнутые им с себя скальные глыбы. Между ними еще кое-где сохранились следы другого, раннесредневекового поселения — фундаменты и кладки стен. На крутом восточном склоне Кале-Поти, срезанном при строительстве лодочной станции, а затем укрепленном подпорной стеной, видны разоренные плитовые могилы — остатки некрополя.

Деревня Партенит и утес Кале-Поти. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)

Деревня Партенит и утес Кале-Поти. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)

Ниже могильника и поселения, в пене прибоя, чернеет выступающий в море каменный мыс Кучук-Аю — Малый медведь, или Медвежонок, как прозвали его уже в наше время. На нем сохранились следы приморского укрепленьица, некогда принадлежавшего генуэзцам. Основание башни (быть может, маяка) уже не столько видно, сколько угадывается на площадке, куда ведут ступеньки, вытесанные в скале, но почти стертые временем.

С вершины Кале-Поти открывается широкий вид на окружающую местность: на Партениты, на далекую панораму Главной гряды Крымских гор, на огромный Аю-Даг, темный, заросший лесом, а когда-то — по вечерам — светивший горам и морю бесчисленными огнями усыпавших его склоны жилищ — каменных лачуг под теплыми черепичными крышами.

Медная монета с поселения в урочище Тепелер

К востоку от Тепелера высовывается в море из буйных зарослей запущенного парка гололобый мыс Плака, о котором мы еще вспомним на страницах этой книги.

Холмистый водораздел в междуречье заканчивается почти посреди котловины высокой, напоминающей усеченный конус горой Кастель-Баир.

- Не рискнем переводить и комментировать это название, равно как и другие, звучащие столь же многозначительно. Пусть у нас есть словари — татарский, греческий, итальянский, в которых можно отыскать эти самые или похожие слова, — все равно мы еще не знаем всех закономерностей средневекового словоупотребления. А они требуют, мало сказать специального, подчеркиваем — профессионального изучения. Конечно, такие выразительные частицы составных топонимов, как, например, тюрко-татарское «кале» (крепость) или греко-латинского корня — «кастель» (тоже крепость), невольно настораживают археолога, неизбежно наводят его на те или иные, иногда и удачные, догадки, толкования, предположения. Но мы условимся как можно осторожней ступать по этой шаткой половице. Ведь вот в данном случае: Кастель-Баир — «крепостной бугор»? Между тем нет на бугре этом и признака хоть какого-нибудь укрепления. Есть там заросшие травой и кустарником следы древних строений, но явно не оборонительного характера. Еще большее разочарование доставила бы нам голая и пустая вершина Кале-Поти, если бы мы доверяли — не скроем — весьма соблазнительному пониманию этого топонима как «крепости».

Высоко над Фрунзенским днем и ночью гудит широкая прямая автострада, вся в сверканье бешено мчащегося металла, в вихре шипящих колес, вспышках электрических фар. Современный транспорт, современная дорога!

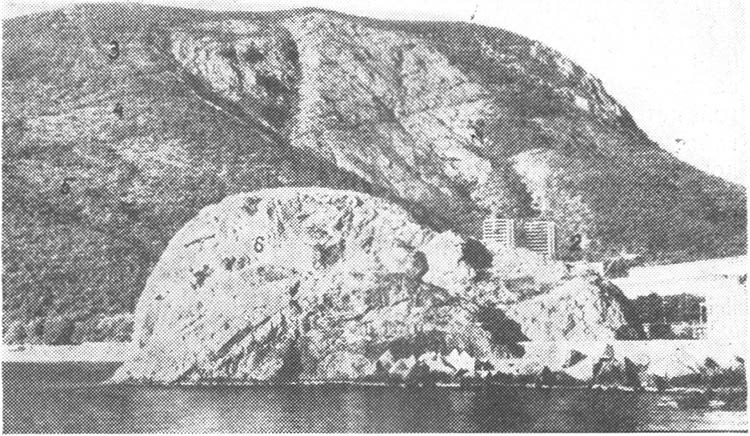

Восточный край Партенитской котловины (вид с Аю-Дага). 1 — мыс Плака; 2 — урочище Тепелер; 2 — укрепление и утес Кале-Поти; 4 — скала Кучук-Аю

Безвозвратно исчезли деревянные колымаги прошлого века, неповоротливо сползавшие в Партенит с прежнего шоссе, ленивого, как старая, пригревшаяся на солнцепеке змея. Точно никогда и не было диковинных экипажей (элегантных в глазах наших дедов) или узких и неудобных пассажирских «линеек» под тентами, — фестоны, бахрома, бубенцы!..

- Тряская скачка казалась когда-то упоительно быстрой ездой — «в мыле», сквозь пыль, под свист обжигающего кнута, под множество не менее горячих восклицаний… Но и тогда, как теперь, кто-то с такой же улыбкой вспоминал о стародавней, унаследованной от средневековья дороге вдоль побережья — ухабистой, узкой, а для своей поры — магистральной. По ней с ужасным скрипом тащились — каждая на двух огромных колесах — медлительные, тяжело нагруженные арбы, влекомые неторопливыми круторогими быками. В те далекие времена ездоки, вероятно, тоже считали, что едут достаточно скоро.Можно заглянуть и глубже: стоя у той же дороги, мысленно увидеть каменистую скотопрогонную тропу, какой была она когда-то, крутые тропинки от нее — в горы и к морю; представить себе измученных вьючных и верховых лошадей, до одури утомленных путешественников…

И было ведь время — на заре человечества, — когда вовсе никто не ездил: сопя и покряхтывая, все ходили пешком с поклажей на спинах, и везде были только тропинки.

Но даже тропу, а тем более ездовую дорогу, всегда кто-то с той или иной целью контролировал, охранял, так или иначе регулировал ее использование.

У каждого времени свое лицо, а при смене эпох — равновеликие контрасты между отсталым вчера и передовым сегодня. Веками вместе с транспортом растет и совершенствуется дорожная сеть. Основные пути, однако, подолгу остаются на одних и тех же местах; каждая новая, более совершенная дорога, ложится, как правило, поверх старой, как бы вбирая ее в себя. Все начинается с глухих, чуть заметных троп, а кончается иной раз блистательной автострадой, поддерживаемой и охраняемой всей мощью современного государственного аппарата.

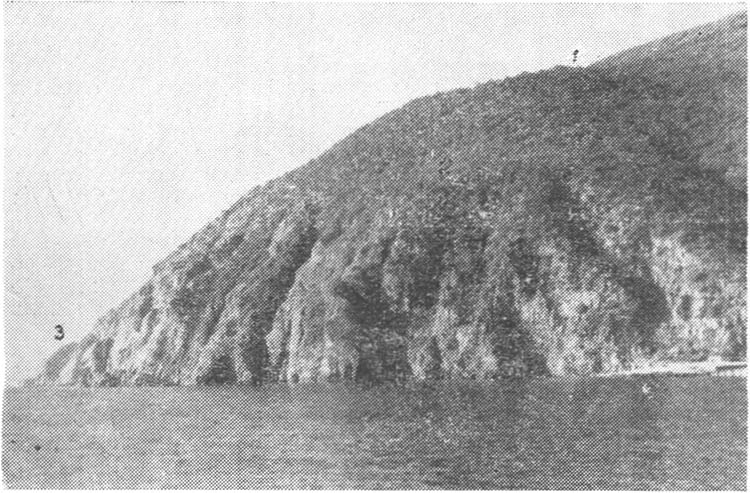

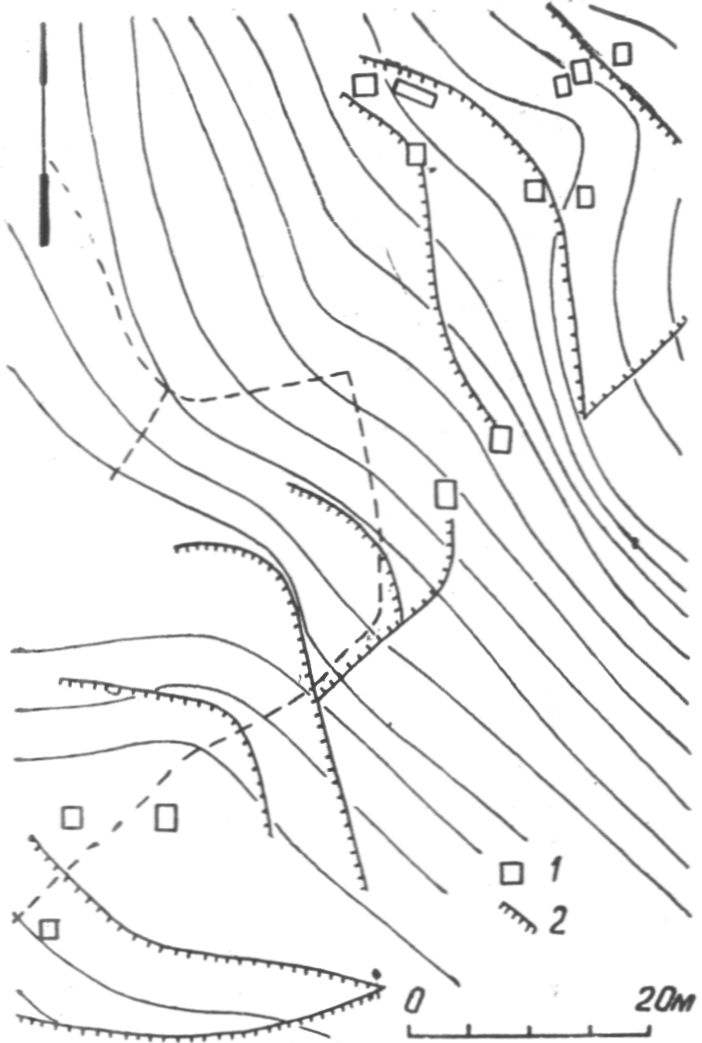

Общий вид юго-восточного склона Медведь-горы. 1 — поселение на поляне Ай-Констант; 2 — храм над морем; 3 — часовня на мысу

Происходило и обратное: замирала отличная, еще вчера многолюдная дорога, а на ее месте, смотришь, — тропинка, а то и ничего, один бурьян. Это не оттого, что вспять повернула история. Меняются порой ранги дорог; возрастает или убывает относительная значимость тех или иных путей, и при этом роль какого-то из них в общем комплексе может свестись к нулю.

Оба эти процесса прослеживаются на Аю-Даге и в его окрестностях.

- Происходит такое всегда по каким-либо основательным, нередко исторически важным причинам. Поэтому позволим себе сказать, вероятно, не слишком преувеличивая: история цивилизации могла бы сделаться топтанием на месте, не стань она с первых же шагов — клянемся ГАИ! — историей путей сообщения. То есть всяческих дорог — от человека к человеку, от дома к дому, от села до села, от них до ближайшего города, а от него к другим городам и, наконец, из каждой страны в соседние страны.

Партениты, Аю-Даг, два-три примыкавших к ним урочища некогда составляли тесный средневековый мирок, являвшийся сердцем Южнобережья; но вряд ли сам он сознавал, сколь крепко был связан сетью троп и дорог с Таврикой в целом, с византийским Херсонесом, Малой Азией, всей Византией, Восточной Европой… Короче — с Миром. Ведь несмотря на это он долго (до VIII в.) оставался глубоко провинциальным углом, одним из самых варварских закоулков этого уже почти цивилизованного мира.

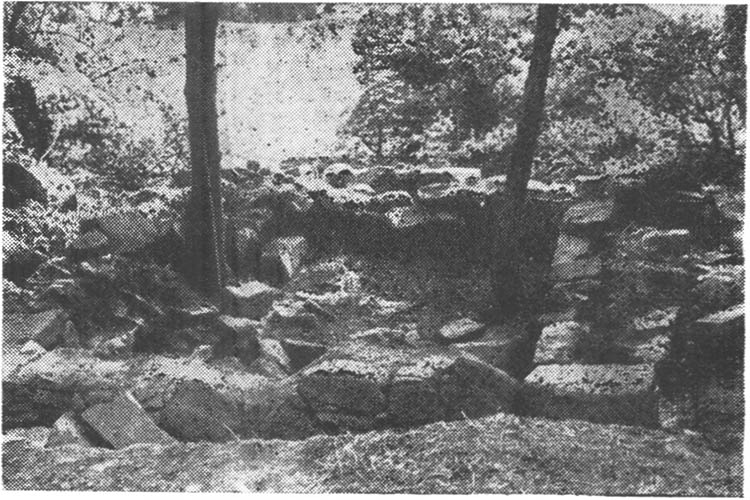

Вид с моря на центральную и северо-восточную часть Аю-Дага. 1 — кольцеобразное укрепление; 2 — базилика св. Апостолов; 3 — верхняя оборонительная стена; 4 — средняя оборонительная стена; 5 — нижняя оборонительная стена; 6 — скала Кучук-Аю со следами генуэзской башни; 7 — поселение VIII—X вв.

Наступил, однако, и тот неизбежный момент (речь о нем впереди), когда вдруг оживилась, начала шириться и совершенствоваться сразу вся сеть южнобережных дорог, дотоле глухих и безвестных. Труднодоступные и крепкие их запоры — укрепления горных перевалов — рухнули под натиском людской волны, поднятой историческими событиями общеевропейского масштаба. И крымское поморье благодаря тем же путям-дорогам навеки слилось в одно целое с загорной Таврикой.

Партенитское захолустье не было, конечно, царством безмятежного покоя. Обитателям котловины, как и прочим грешным людям, досыта хватало житейских забот и треволнений. Вечные военные невзгоды, ежедневная опасность насилия, ежечасная готовность к вооруженному отпору или, в свою очередь, нападению на врага… Об этом красноречиво говорят три пояса стен и башен на Аю-Даге, толстенные ограды средневековых поселений, крепость на одном из холмов Тепелера. Время их существования теперь известно — VIII—XV вв.

Скудны и невнятны в средневековых литературных источниках сведения о том, что именно происходило тут в течение восьми столетий. Некоторый свет проливают на них новые источники — эпиграфические, нумизматические, историко-архитектурные. Они использованы нами в соответствующих главах книги.

«Масса урочищ с загадочными наименованиями в ближайших окрестностях, сам величественный Аю-Даг с остатками древних укреплений на нем и целым рядом разновременных могильников и церквей у его подошвы — все это вместе взятое придает особый научный интерес данной местности и указывает, наряду с часто находимыми в почве древними украшениями и монетами, что она имеет свою многовековую историю, почти теряющуюся в тумане прошлого», — писал Н.И. Репников о Южнобережье, в частности об Аю-Даге и Партените.

Задача, которую поставили перед собой авторы, — рассеять по возможности этот «туман». Конкретно это значит — «кто, когда, почему». Но прежде чем ответить, необходимо сначала установить время возникновения каждого из археологических памятников Аю-Дага и Партенита, а затем построить, исходя из дат, историческую периодизацию всего обширного их комплекса.

- Историческая картина будет неполной, если не упомянуть о более отдаленном, так сказать «досредневековом» прошлом Аю-Дага и Партенита. Об этом периоде можно судить по недавним археологическим находкам К примеру, на одном из полей Партенитской котловины при вспашке обнаружен каменный топор, датируемый II тысячелетием до н. э. Правда, уже говорилось, что такие единичные пещи, найденные вне соответствующей археологической ситуации, еще ничего не означают, но они заставляют археолога насторожиться, помогают ему быть начеку, в постоянной готовности к новым открытиям.

За последние годы широко развернулось курортное строительство, вокруг Аю-Дага появилось много новых обнажений грунта, а в них кое-где выступают на дневной свет остатки таврских поселений и могильников первых веков до н. э. Так, может быть, и впрямь аюдагские руины — памятники античной поры, как принято было о них думать? Или это развалины все же средневековые? Мнения ученых разделились. Колебались и мы: писать нам книгу об аюдагских древностях или повременить? Подумали и решили — напишем.

Более интересных, более загадочных памятников, чем на Медведь-горе, в Крыму не найти, да и за его пределами мало им равных. Так неужели из-за того, что учеными еще не все решено, мы откажемся познакомить с ними читателя?

Скрывать нечего и незачем. Куда вернее исследовать состояние вопроса — сопоставить различные точки зрения, попытаться выяснить их происхождение. С этого мы и начнем. Разумеется, не затем, чтобы выбрать для себя и читателя ту, что выглядит, на наш вкус, привлекательней. Окончательный выбор был бы сейчас произволом. Покажем разноголосицу мнений с той целью, чтобы каждый, кто пожелает, смог вникнуть в суть научной задачи, увидеть археологические варианты ее решения.

Вопрос и его история

Трудно представить себе, чтобы современный историк безоговорочно принимал на веру свидетельства письменных источников. Мы знаем теперь, как часто бывают они неясны, да к тому же — на первый взгляд — противоречивы. Или поступают к нам через вторые, а то и третьи руки, каждый раз хоть в чем-нибудь переиначенными. Впрочем, и непосредственные свидетели истории, древние или средневековые авторы, были тенденциозны: написанное ими всегда преследовало определенную политическую цель. Даже, казалось бы, бесстрастные и точные международные и государственные акты, юридические или торговые документы на самом деле тоже окрашены в партийные цвета их авторов, как-то социально обусловлены.

И все же, с точки зрения исторической науки, цена их беспредельна. Они — основная пища историка.

- Источниковедение в наши дни — специальная отрасль истории. Критика источников — объективное взвешивание их смысла путем сопоставления между собой — отличала и прежде подлинно научное исследование. Но к нему мы прибавляем теперь использование разнообразнейших данных, добываемых при помощи других, смежных с историей, а порой и весьма от нее отдаленных научных дисциплин. Первостепенное значение приобрело при этом проецирование сведений, почерпнутых из письменных источников, на почву реальных фактов, часто на какую-либо конкретную местность с ее археологическими памятниками. Вот что становится ныне душой и ведущим методом этой еще молодой науки.А лет сто — полтораста тому назад преобладало совсем другое. Не то чтобы тогда специалисты-исследователи знали историю хуже, чем мы (не столько-то уж и прибавилось за это время новых источников!). Принципиально иным, далеким от марксистско-ленинской методологии (тогда еще не созданной) было само отношение к историческому материалу. Большинство историков не столько искало в письменных источниках путь к исторической истине, сколько брало их на веру, а в археологических памятниках находило лишь подтверждение и иллюстрацию заранее принятых мнений.

Для того чтобы понять, как возникли первые представления о связи южнобережных руин с античными мифами или событиями древнегреческой и римской истории, чтобы увидеть, каким образом и почему представления эти опередили археологическое исследование самих памятников, перенесемся мысленно в ту эпоху, когда источниковедение, а вместе с тем и изучение древних памятников Южнобережья делали первые шаги. Взглянем на эти памятники глазами образованного россиянина конца XVIII — начала XIX в. Чтобы яснее представить себе обстановку, в которой приступали к работе первоисследователи древностей Таврики, нужно как-то ощутить атмосферу того времени.

Век минувший

Крым только что окончательно и бесповоротно вошел в состав России. В 1784 г. торжественно и пышно проследовал праздничный кортеж императрицы Екатерины II — владычицы огромного многонационального государства — по первой, свежепроложенной (и для своего времени благоустроенной) «столбовой» дороге из Санкт-Петербурга в новорожденный Севастополь. До сих пор уцелели в Крыму кое-где «екатерининские мили» — каменные столбы, расставленные по этому, ныне заглохшему пути.

Великолепное путешествие царицы было актом, увенчавшим военный и политический триумф помещичье-дворянской России.

- Перевозилась с места на место бутафория — знаменитые, неоднократно и зря осмеянные «потемкинские деревни» — вместе со статистами: челядью, войсками, подневольным крестьянским людом, которому предстояло обживать новые места. На каждом этапе пути наспех подготовленная декорация встречала высокопоставленных лицедеев — сопровождавших царицу русских вельмож и ее приближенных, «августейших» иноземных гостей, иностранных дипломатов при российском дворе. Постановщики и солисты спектакля — императрица, «светлейший» Потемкин, разумеется, не ставили своей целью невозможный, да и ненужный обман Европы. Макеты будущих населенных пунктов водружались посреди еще пустынного края для того, чтобы наглядно продемонстрировать не только беспримерные достижения, но и дальнейшие «виды», т. е. экономические и политические намерения России.Поэтому-то и понадобился своего рода костюмированный праздник. Пасторали с отплясывавшими казачка пейзанами и подношениями хлеба-соли на расшитых рушниках разыгрывались перед муляжами украинских хат в степях «Малороссии». Вскоре, когда кортеж продвинулся поближе к Черному морю, хаты сменились псевдовосточными павильонами «в аравском вкусе»; сцены «изъявления покорности» татарами сопровождались соответствующими хореографическими выступлениями под писк зурны и тарахтенье бубна. А затем, когда императрица вступила в пределы античной Таврики — на земли древних тавров и скифов, — новый сюрприз: отряд прехорошеньких «амазонок», вылетев откуда-то из-за кустов, застыл на вздыбленных конях у самой царской кареты. «Амазонская рота» состояла из ряженых — жен и дочерей офицеров расквартированного в Балаклаве Греческого батальона.

Однако то был не только маскарад людей, но и маскарад идей. Экзальтированный барокко повсеместно вытеснялся так называемым классицизмом. И уже не он, а классицизм становился стилем не только искусства, а и самой жизни. Вот почему в художественном оформлении путешествия царицы — неизбежном и характерном для екатерининской эпохи — так тесно переплелись две струи: туземная полусредневековая экзотика и античные реминисценции, которыми начинала дышать вся культура дворянской Европы.

Королевский и царский абсолютизм пытался прикрыться (по образцу древнеримской империи) личиной демократизма. Безудержное стяжательство царских сановников — слуг самодержавия — не мешало им рассуждать, наподобие древних трибунов, о благе отечества; французский, британский, российский богач-помещик стремился выглядеть неким Цинциннатом, а видный чиновник-бюрократ драпировался в тогу сенатора; вельможа корчил из себя патриция, генерал — античного героя, и каждый, даже самый незначительный из монархов Европы, пыжился, пытаясь походить на римского императора.

Не было в те времена художника, архитектора, актера или театрального режиссера, не было поэта или прозаика, философа, историка, политика, который в своей творческой деятельности не отдал бы дань «классическому» образу мыслей. Классицизмом проникнут был и весь государственный, юридический, научный, даже обиходный лексикон дворянства, «классическим» было общее для всех дворян гуманитарное образование.

Российский классицизм появился в стране, не имевшей еще собственных греческих и римских памятников. Лишенный непосредственного, чувственного восприятия античности, он пробавлялся, так сказать, сухим пайком — сочинениями древних авторов, книгами их комментаторов и подражателей, стихами и театральными пьесами, картинами, скульптурами на сюжеты из греко-римской мифологии и древней истории. С пеленок все это воспринималось в смеси с исконно русскими патриархальными обычаями, феодальным крепостничеством и барством, православием и прочим бытовым и духовным отечественным багажом.

Большинству представителей дворянской молодежи классическое образование придавало приблизительно равный внешний лоск, но души дворянские были далеко не одинаковы. Иной «в садах лицея» штудировал и брал на вооружение Цицерона, Цезаря, Тацита, всерьез уходил в науку или поэзию. Такие-то и дали России плеяду крупных и великих поэтов, ученых, государственных деятелей. Другой — недоросль-«классик» — «читал охотно Апулея» и потом, дома, в деревне, жирел и барствовал не просто: для помещичьих своих затей — от бражничанья и псовой охоты до крепостных балетов или гаремов — подыскивал он, в меру личной осведомленности, подходящую «классическую» марку, окружал себя псевдоантичной декорацией и реквизитом. В памяти его от юношеских лет застревало достаточно мифологических и исторических аналогий. А все это вместе вызывало тягу к классике уже не книжной — воплощенной материально.

Столица России, другие русские города строили дворцы и казармы с «классическими» фасадами, барельефами, статуями. Наполнялись покупными коллекциями древностей императорский Эрмитаж и особняки знати. Русские архитекторы, как могли, восполняли отсутствие в стране собственных антиков. В садах и парках «Северной Пальмиры» создавались фальшивые руины античных храмов.

В поместьях царей и вельмож возводились псевдоримские термы (бани) и тому подобные сооружения: тут — бельведер с изящной колоннадой или павильон «в античном духе», там — искусственный грот на берегу заросшего пруда.

Псевдоклассицизму, ставшему — в сфере идей — мировоззрением высших слоев общества, а во внешних формах бытия — исторической модой целой эпохи, обязаны мы не только появлением многих подлинных произведений искусства, литературы, но и тем зрелым знанием древней истории, которым теперь располагает наука. Но тогда, на первых порах, это было именно модой, властно вторгавшейся и в науку.

Сразу же после присоединения Крыма к России первоисследователи один за другим едут на юг — путешествовать на манер греческих и римских историков, географов, естествоиспытателей. Таврида для них — terra incognita, и они пишут о ней, подражая Геродоту и Фукидиду или копируя Плиния, Страбона, Птолемея. Весьма образованные отечественные и иностранные путешественники по Южной России широко используют свидетельства древних об этой земле, комментируя их — не всегда наивно, чаще со знанием дела, наблюдательностью, остроумием.

Надо сказать, что такого рода деятельность не была личной прихотью, и ни в коем случае не следует неблагодарно отбрасывать оставленное ими научное наследие: мы достаточно часто и широко пользуемся их добром, хотя псевдоклассические ужимки и делают иногда этих писателей чуть-чуть комичными в наших глазах.

Изучение Тавриды диктовалось прежде всего нуждами «благоустроения», т. е. необходимостью создания в Крыму такой гибкой и практичной административной структуры, которая бы удовлетворяла и российского помещика, ставшего хозяином изрядной части новых земель, и туземную татарскую знать, что пошла в русскую службу, охотно вливаясь в ряды российского титулованного и нетитулованного дворянства, и тех иностранных колонистов, которых призвало в Крым правительство России для заселения пустующих земель. Чтобы поднять экономику края, расшатанную долгой войной, на деле и быстро осуществить освоение полуострова, надо было активно, в бодром темпе изучить его природу, население, историю.

Первый исследователь «Таврической области» К.И. Габлиц, командированный для этой цели правительством, был естествоиспытателем, а не историком, но оставил собранные им драгоценные для историка сведения по топонимии, этнографии и палеоэкономике Тавриды, тоже естествоиспытатель и государственный служащий, пристально и всесторонне изучал Тавриду, в том числе и в плане историческом.

Чиновные, служилые люди — П.И. Сумароков, В.В. Измайлов, И.М. Муравьев-Апостол (отец поэта-декабриста), путешествуя по служебным делам, оставили по себе записки, полные плодотворнейших исторических экскурсов в отдаленное прошлое Крыма. У любого из них то и дело встречаются имена древних авторов, свидетельства которых на ходу используются эрудированным путешественником; мелькают мифические или подлинные эпизоды древней истории, прямо адресованные или с немалым основанием привязываемые к тем или иным местам Таврики.

- Крымские впечатления, проникнутые образами античной Греции и древнего Рима, отлились в стихах, путевых записках, письмах поэтов классического направления, в чьем творчестве — особенно на почве Тавриды — родилось романтическое ответвление литературного классицизма. Подхваченное и развитое их продолжателями и подражателями, оно к концу века — увы — было затаскано и мещански опошлено эпигонами романтизма. Но то была еще пора его расцвета, когда Крым посетили В, А. Жуковский (1817 г.), А.С. Пушкин (1820 г.), Адам Мицкевич и А.С. Грибоедов (1825 г.). Они, в свою очередь, нимало не колеблясь (и часто не без оснований), приурочивали к тем или иным местам Тавриды то какое-либо событие античной истории, то эпизод связанного с Таврикой мифа или древнегреческой театральной пьесы.

Естественно, в центре внимания всех уже тогда стоял миф об Ифигении в Тавриде: для одних оттого, что он послужил Еврипиду сюжетом одноименной трагедии, для других еще и потому, что вопрос о Деве-Артемиде, богине, общей для местных варваров и пришельцев-греков, является, как увидим, одним из краеугольных вопросов древнейшей истории края.

Все как один (за исключением П.И. Кеппена) увлекались поисками святилища Девы, находившегося, по указаниям некоторых древних авторов, в Таврике, где-то над морем, на круче мыса Партенион, о местоположении которого приходилось строить догадки. Впрочем, нашлось в Крыму место, подходящее по названию — Партенит. Ну как было не ухватиться за это совпадение! А что не соответствовало такой локализации (в текстах тех же античных авторов), отбрасывалось со всей беззаботностью, свойственной младенческому состоянию источниковедения.

Следующим номером в такого рода историко-географических изысканиях шел загадочный мыс Криумето-пон («Бараний Лоб»), упоминаемый — и тоже довольно сбивчиво — античными географами. Он привлекал внимание тем, что связан был с мифами о «жестоких» таврах, о золотошерстом баране и походе аргонавтов за золотым руном.

Неуловимый Криуметопон до сих пор ищут — кому не лень — в разных местах Крымского полуострова, так и эдак прикидывая указанные древними расстояния от него до других, более твердо локализуемых пунктов крымского и малоазийского побережья. Беда в том, что у разных античных авторов расстояния эти различны, как и мера длины — стадий, величина которого в древности колебалась (в разное время и в разных местах) от 145 до 250 м.

Таким образом, одним из кандидатов на «должность» Криуметопона стал Аю-Даг, тесно связанный с Партенитом. Благодаря созвучию и близкому смыслу названий Партенит и Партенион, или Парфенион (мыс, на котором, по словам Страбона, находился храм Девы), эти два понятия воспринимались как идентичные. Поскольку же Партенит все-таки не является мысом, то Партенионом нарекли Аю-Даг. Понятия «Бараний Лоб» и «Партенит» смешались, и неведомые развалины на Медведь-горе стали тут же руинами святилища Девы.

Однако о местоположении храма Девы-Артемиды высказывались и иные соображения. Ряд исследователей древней Таврики отождествлял со страбоновским Партенитом не Аю-Даг, а мыс, который в наши дни именуется Херсонесским.

П.С. Паллас первым из работавших в Крыму ученых уделил внимание этой теме.

- В 1793 г. он, занявшись описанием древнего Херсонеса, выполнил то, что в наши дни называется археологической разведкой. Позднее по его следам прошел И.М. Муравьев-Апостол, а затем известный в Западной Европе исследователь — Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший Кавказ и Крым по поручению Французской Академии. Он рассказывает, что к Палласу присоединился английский путешественник Кларк. На побережье между Балаклавой и Херсонесом искали они следы разрушенного скифами Ктенунта — гавани херсонеситов — и упомянутого выше Партениона. Паллас весьма скептически отнесся к локализации «некоторыми» Партениона на обрывистом берегу близ Георгиевского монастыря — на месте, где найдена была в его время древняя каменная колонна.Дюбуа, как и Муравьев-Апостол, обратил внимание на один из многочисленных мысов сильно изрезанного бухтами побережья между Феолентом и Херсонесским маяком: там он обнаружил заброшенные руины большого прямоугольного здания. Вокруг одиноких развалин не оказалось никаких культурных отложений, обычно окружающих жилые или хозяйственные постройки. Исходя из этого, Дюбуа пришел к выводу о культовом характере строения, и предположил, что этот мыс и есть страбоновский Партенион с остатками храма Девы (Артемиды греков, Дианы древних римлян). Его археологические соображения по этому поводу весьма интересны и серьезны.

Е.Н. Монтандон, автор первого путеводителя по Крыму, как и другие путешественники конца 30-х — начала 40-х годов (например, А.Н. Демидов, И.С. Всеволжский), продолжали разрабатывать ту же тему. Она сделалась традиционной, стоило лишь взяться за нее ученым-историкам.

В 1831 г. И.П. Бларамберг опубликовал статью о святилище Девы — «Дианином храме» — в районе Партенита и Ламбат. Его труд был тоже основан на сопоставлении с местностью и ее топонимией сведений из письменных источников. Казалось, за немногим стало дело — найти в окрестностях Партенита реальные остатки храма Девы, так до сих пор и не разысканные.

В те же годы был издан «Крымский сборник» П.И. Кеппена — одного из эрудированнейших первоисследователей Крыма. Труд этот сохранил свое значение до нашего времени: он беспримерен по точности, сжатости и в то же время полноте его описательной части. Домыслы же и рассуждения, всегда веские и логичные, богато оснащенные разнообразным историческим материалом, у Кеппена четко отделены от твердо зафиксированных фактов, предполагаемое — от виденного собственными глазами, гипотезы — от того, что доказано неопровержимыми и тут же приведенными аргументами.

Кеппен постоянно живет в своем имении Карабах. С 1819 г. он изучает Аю-Даг, подробно говорит о нем в «Крымском сборнике», упоминает о Партените и Ламбате, о Георгиевском монастыре и ни слова — в связи с ними — о том, что было на устах у всех, — о Криуметопоне и храме Девы.

- В 1820 г. Тавриду посетил А.С. Пушкин. Юный поэт, пылко увлеченный классической древностью, здесь, в Партените и Гурзуфе, как бы наново открыл для себя древний мир. Позднее, в Михайловском, он часто вспоминает «волшебный край», где так легко и счастливо жилось ему, бездомному изгнаннику, в семье Раевских. Оживают в его поэзии романтизированные, уже творчески обобщенные образы древней Тавриды, связанные с ней мифы: грозный храм Девы, трагедия юной Ифигении, дружба Ореста и Пилада, не омраченная разразившейся бедой.Однако на пушкинское «Я варю, здесь…», вырвавшееся из глубины его лирического «я» и вряд ли точно адресованное в какой-либо пункт полуострова, имеет право поэт, но не ученый-исследователь, чей профессиональный удел — «холодные сомненья». Через них пролегают неизведанные тропы науки, и никто заранее не скажет, на каком ее этапе отыщется историческое зерно, затерянное в шелухе разноречий, иносказаний, домыслов.

Вот в чем одна из опасностей нелегкого исследовательского пути — в домыслах: поэтических или банальных, откровенно наивных или наукообразных, чистосердечных или своекорыстных — всегда, повторяем, социально обусловленных, а то и внушенных определенным политическим расчетом.

Археологические поиски Криуметопона и храма Девы еще далеко не завершены. Дело это сделано лишь в теоретическом, подготовительном плане: стократно рассмотрены, сопоставлены, взвешены античные мифы и свидетельства древних писателей, произведена их археологическая «примерка» на подходящие места побережья. Но нет до сих пор, несмотря на все попытки, полновесного археологического подтверждения южнобережного, а тем более аюдагского местоположения загадочного памятника. Поскольку же относительно развалин на Аю-Даге существуют разные суждения, есть и довольно остроумные догадки (не лишенные каждая своих, кажущихся вескими оснований), вопрос о Бараньем Лбе и месте «Дианина храма» приходится поставить и нам. Поставить, что называется, ребром.

Где был «Бараний Лоб»

После присоединения Крыма к России русский образованный барин, материально обеспеченный и независимый владелец земли и крепостных крестьян, стал обладателем не ложных, а настоящих руин. Неважно каких — древнегреческих, римских, византийских…

Редко кто из помещиков сомневался, что именно на этой, партенитской или ламбатской, теперь его собственной земле происходило то, о чем сообщают античные авторы. На этом, а не ином берегу, прилег и уснул бежавший от мачехи юный сын царя Афаманта, удрученный гибелью Геллы — сестры и спутницы в бегстве.

А на том (теперь тоже помещичьем) лугу пасся золоторунный баран, разбудивший беспечного разиню Фрикса и спасший его от жестокости каких-то «варваров» (тавров, конечно!).

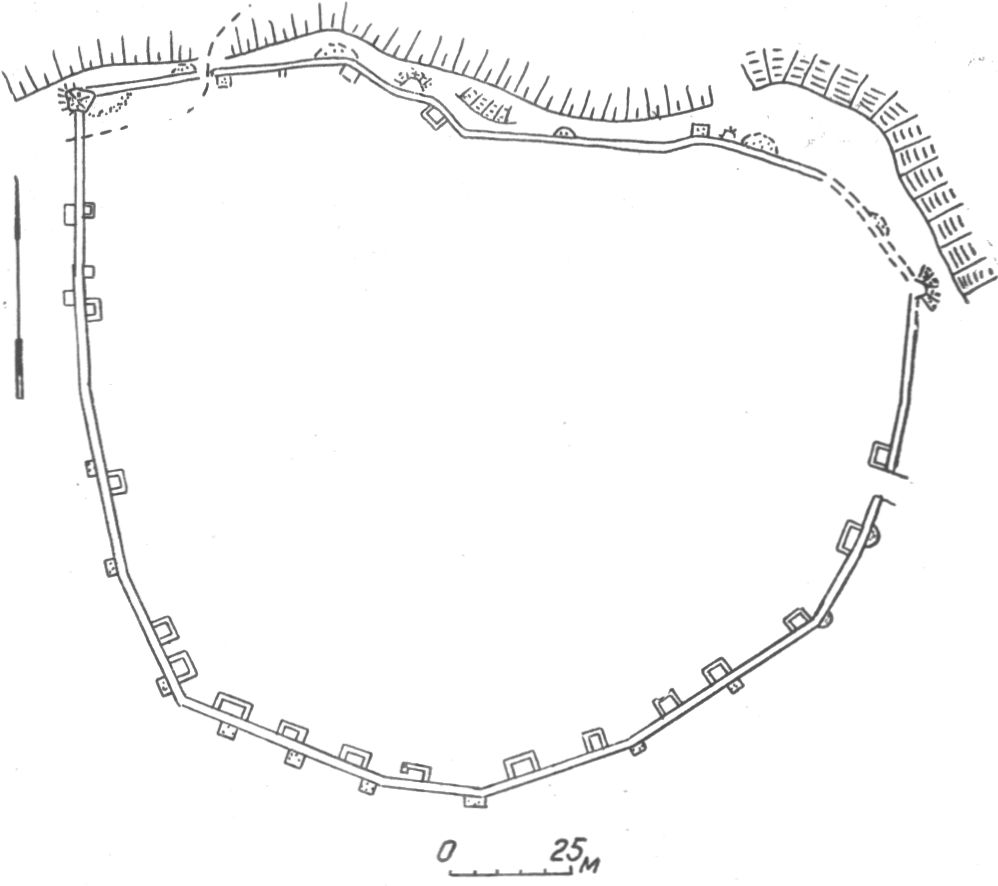

Развалины на восточном склоне Аю-Дага. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)

Завораживающей музыкой звучали названия южнобережных урочищ и деревень. Партениты — не иначе, как от Девы (Партенос!). Ламбат — это ли не «Гавань Лампады», упомянутая у Скимна Хиосского? Не сюда ли доставлена была Ифигения, похищенная в Авлиде, чтобы нести кровавую службу при храме жестокой богини?.. Вот и Криуметопон, ныне Аю-Даг, — легендарный Бараний Лоб древнегреческих и римских географов. Здесь на лесистой (и тоже помещичьей) горе — обомшелые камни каких-то развалин. Уж не место ли почитания Девы? Вспоминались строки Овидия: «Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны, к нему ведут сорок ступеней… Там стоит подножие, лишенное статуи богини, алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой кровью…»

Велик, непреодолим был соблазн заявить, что здесь, а не в ином месте, обрела Ифигения брата своего Ореста, едва не заколотого ею же на алтаре Девы, увидела неразлучного с ним Пилада. Ну конечно же, именно отсюда бежала она вместе с ними, прихватив священный ксоан — деревянное изображение Девы-Артемиды…

- Аю-Даг, как уже сказано, всегда был одним из претендентов на отождествление с Криуметопоном. Кто же «кроме»? Мыс Меганом со следами каких-то древних строений и «каменными ящиками» — несомненным таврским могильником; скала у Кастрополя, носящая имя Ифигении, и тоже с развалинами (не разобравшись в их средневековом происхождении, имя скале дал, следуя классической моде, владевший ею помещик); мыс Айя — на нем, на скале Кокия, есть руины крепости, тоже, как оказалось, средневековой; мыс Феолент (по-гречески «божий») — у Георгиевского монастыря, близ современного Севастополя. Кстати, на Феоленте — голом утесе — нет древних построек, но тем не менее привязывалось и к нему античное название Партенион — от Девы, почитавшейся рядом, в Херсонесе…

Как же обстоят дела с локализацией Криуметопона на современном уровне изученности письменных источников?

Имеется ряд упоминаний о нем древних авторов. Первое из них встречаем мы в «Описании моря, прилегающего к населенной Европе, Азии и Ливии», которое приписывалось автору IV в. до н. э. Скилаку Кариандскому, но принадлежит не ему, а другому — анонимному писателю, известному в исторической литературе как Псевдо-Скилак (вторая половина IV в. до н. э.). Его сообщение о Криуметопоне сводится к следующему: «За скифской (землей) народ тавры заселяет мыс материка, а мыс этот выдается в море. В Таврической земле живут эллины (у которых) следующее: торговый город Херсонес, мыс Таврической земли Бараний Лоб. Затем опять живут скифы, в земле которых следующие эллинские города: Феодосия, Китей и Нимфей, Пантикапей, Мирмекий. От Истры до Бараньего Лба три дня и три ночи… От Бараньего Лба до Пантикапея день и ночь пути».

Из приведенного отрывка можно заключить лишь одно — что Псевдо-Скилак рассматривал мыс Криуметопон как место, освоенное греками и являющееся мысом по отношению к «мысу материка» — «таврической земле», т. е. полуострову в целом, на котором жили тавры.

- После Псевдо-Скилака Бараний Лоб упоминали еще одиннадцать античных авторов, в том числе Скимн Хиосский (III—II вв. до н. э.), Страбон (64 г. до н. э. — 24 г. н. э.), Помпоний Мела (около 44 г. н. э.). Плиний Старший (23—79 гг. н. э.). Известия их широко использовались всеми авторами прошлого и нынешнего столетий. Однако все это — неясные и зачастую взаимоисключающие свидетельства. Кроме того — подчеркнем еще раз — ни у кого из древних писателей нет указаний о том, что на Криуметопоне находился храм Девы. Упоминание же в связи с Бараньим Лбом каких-то «варваров», в которых при желании можно увидеть и тавров, имеется у Псевдо-Плутарха (I в. н. э). В своем мифографическом объяснении названия этого мыса он привязывал к последнему эпизод мифа о Фриксе, где рассказывается, как златорунный овен (баран) разбудил уснувшего юношу.Известия древних географов большей частью скудны и сбивчивы. Трудно решить, кто из них самолично побывал в Таврике, а кто описывал ее лишь на основании чужих рассказов или компилируя и переиначивая не дошедшие до нас письменные свидетельства других путешественников.

Совсем иное дело — сообщения периплов, своего рода лоций, составлявшихся по поручению римских и византийских императоров. Их писали люди, изучившие местность

Первым документом, дающим относительно достоверное описание побережья Таврики, был «Перипл Понта Эвксинского» Арриана Флавия, написанный в 134 г. н. э. Важность этого источника так велика, что мы, не боясь быть навязчивыми, приводим отрывок из него дословно:

«От Пантикапея до местечка Казека, лежащего при море, 420 стадиев; отсюда 280 стадиев до опустевшего города Феодосии; и это был древний эллинский город, ионический, колония милетцев. Отсюда 200 стадиев до покинутого порта скифо-тавров, а отсюда до Лампады в Таврической земле 600 стадиев. От Лампады до порта Символа, также таврического, 520 стадиев. Отсюда 180 стадиев до Херсонеса Таврической земли…».

Арриан не говорит о Криуметопоне, однако его сведения дополняются другим Периллом, написанным около V в. н. э. анонимным автором, известным как Псевдо-Арриан. Он несомненно пользовался текстом Арриана Флавия, но прибавил к нему указание расстояний в римских милях и некоторые другие подробности. Псевдо-Арриан сообщает следующее: «…от Лампады до высокой горы Бараньего Лба, мыса Таврической земли, 220 стадиев, 29⅓ мили… От Бараньего Лба до таврической же гавани Символа, называемой также гаванью Символов, — 300 стадиев, 40 миль; здесь спокойная гавань. От гавани Символа до города Херсонеса в Таврической земле, колонизованного понтийскими гераклеотами, 180 стадиев, 24 мили; здесь пристань и хорошие гавани».

В обоих периплах расстояние между пунктами указано в стадиях. Это дает возможность с большой уверенностью локализовать Криуметопон, произведя отсчет расстояний от известных нам античных городов Херсонеса и Феодосии и учитывая при этом кривизну побережья. Однако при переводе греческого стадия в современную метрическую систему мер сталкиваемся с серьезным препятствием — разным размером стадия у различных античных авторов. Повторяем: метрическое содержание стадия у древних колебалось от 145 до 250 м.

Не опрометчиво ли производить какие бы то ни было расчеты, руководствуясь настолько неточной единицей измерения? На помощь приходит сравнительный анализ стадиев у различных античных авторов. Его можно произвести, исходя из расстояний между географическими пунктами, известными в настоящее время, со стопроцентной точностью (например, расстояние между Родосом и Александрией). Проделав это, наш современник Л.В. Фирсов пришел к выводу, что большинство античных географов — за редким исключением — пользовалось стадием, равным около 160 м.

Переведя стадии Арриана Флавия и Псевдо-Арриана в метры, несложно получить расстояния от Бараньего Лба (цели наших расчетов) до известных нам пунктов: до Лампады (Ламбат — между горой Кастель и мысом Плака) — 35,2 км, до бухты Символов (Балаклавская бухта) — 48 км.

Таким образом, оба перипла, вместе взятые (а это источники, которые можно считать наиболее достоверными), по-видимому, указывают на мыс Ай-Тодор, где была римская крепость Харакс, построенная — предположительно — на месте укрепленного поселения тавров. Географическое положение этого мыса, высота его обрывов, кажущихся очень внушительными с небольшого корабля, — все это довольно похоже на сжатые описания Бараньего Лба у древних. Косвенно такую локализацию подтверждают и географические расчеты Птолемея, поставившего Бараний Лоб и Харакс в одной долготе (точностью его вычислений восхищался И.М. Муравьев-Апостол).

Исходя из фирсовского определения стадия, Криумегопон, можно, по-видимому, локализовать всего менее на Аю-Даге, хотя именно к тому склоняется сам Фирсов вслед за своими предшественниками — Бларамбергом, Дюбуа де Монпере и другими. Однако он берет за основу не указания периплов, а менее достоверные данные античных географов. И потом — почему непременно Аю-Даг, а не мыс Плака (средневековая Пелака)? Он тоже рядом с Ламбатом — Лампадой древних писателей. Правда, разведка со вскрытием грунта пока не дала на мысе Плака, как и на Аю-Даге, ничего древнее раннего средневековья. Ни тут, ни там никаких следов тавров не обнаружено, и это, конечно, существенно, хотя не надо забывать — пока. Раскопки, вероятно, прояснили бы многое: ведь в том же районе найдены (мы о них говорили) неизвестные раньше таврские поселения.

Итак, тавры. Не очень богаты наши познания об этом народе. Из письменных источников знаем мы, что жили они, эти загадочные «варвары», с греками и римлянами рядом; говоря о богине их Деве, нельзя обойти их самих. Кто они, отчего так часто говорят и так неодобрительно отзываются о них как о разбойниках и пиратах древние авторы? Верно ли, что греки восприняли от тавров поклонение их богине и отождествляли ее со своей Артемидой? Что за божество — Дева? Что известно о таврах и Деве науке нашего времени?

За ответом на эти вопросы мы обратились к специалисту, занимающемуся исторической разработкой свидетельств древних авторов.

Тавры, Дева и Еврипид

Первая половина XX в. стала своего рода Ренессансом в изучении таврских древностей, и, несмотря на скромный вид открытых памятников (по сравнению с золотом скифских курганов), они заставили совершенно иначе, чем в XIX в., взглянуть на историю Крымского полуострова, снова и не раз критически пересмотреть сообщения древних авторов.

Вся предшествующая историография исходила при характеристике уровня развития и основных занятий тавров из сообщения Геродота, повторенного другими древними авторами, что тавры — пираты и разбойники, жившие только грабежом и войной. Раскопки могильников и особенно поселений (в урочищах Уч-Баш, Кошка, Тау-Кипчак и других) дают иную картину: большая часть тавров занималась оседлым земледелием, скотоводством и ремеслом, строила примитивные дома и сооружала для погребений «каменные ящики».

Освещение всех вопросов, связанных с таврами, сейчас не входит в нашу задачу; это было бы уместнее в другой книге, специально посвященной таврским памятникам. Здесь же важно остановиться на тех моментах, которые помогут лучше понять факты, мифы а легенды, связанные с Партенитом и Аю-Дагом.

Загадкой остается название тавров, созвучное греческому слову tauroi — «быки». Что это — только совпадающие по звучанию слова разных языков (омонимы) или между ними есть историческая связь? По этому поводу высказывают самые разные предположения.

Название народа нередко восходит к имени тотемного животного, которому поклонялись далекие предки (например: саки — значит «олени», даки — «волки», галлы — «петухи»). Но условия жизни тавров и их памятники не дают оснований предполагать у них широкое распространение культа быка. Эту гипотезу надо отбросить как неубедительную.

В ряде областей древней Греции существовал культ Артемиды с эпитетом «Тавропола». Специалисты по греческой мифологии (например, О. Группе, И.И. Толстой), рассматривая миф об Ифигении, которую Артемида Тавропола перенесла на землю тавров, предполагали, что греки назвали таврами один из народов, населявших Крым, по этому эпитету Артемиды или по одноименному мифическому племени.

Но обычно бывало наоборот: для объяснения уже существовавшего, но непонятного названия греки создавали какой-либо миф (например, миф об Эгее — для объяснения догреческого названия Эгейского моря). Кроме того, наименование «тавры» засвидетельствовано греческими и латинскими надписями Крыма, в том числе и надгробными; следовательно, тавры сами употребляли это наименование.

Наконец, наиболее принятым считается мнение, что греки, услышав название народа, слегка переделали его на свой лад, приблизив к знакомому греческому слову «тавр». Так поступали все народы, встречая непонятные этнические или географические наименования на чужом языке. Чтобы далеко не ходить за примерами подобной народной этимологии, вспомним, как русские переименовали в Крыму речку Кара-Су в Карасевку, гору Кош-Кая в Кошку, поселок Сюйрен в Сюрень, а затем в Сирень, деревню Кады-Кой — в Кадыковку…

Рискнем добавить к существующим гипотезам еще одну, которая, по нашему мнению, лучше объясняет некоторые факты и позволяет привлечь ряд аналогий.

Основная горная гряда в Малой Азии называлась Тавр. Что, опять греческие быки? Нет, оказывается это название идет с Востока, скорее всего от северо-семитического tûr — горы.

По сообщению Страбона и Плиния, горы Кавказа и Гималаи считались продолжением малоазийского Тавра. То же имя носили гора в Сицилии, от которой получил свое название соседний город Тавромений, горы в верховьях реки По, где проживало лигурийское племя тавринии.

Логично предположить, что этот привычный термин (а не пресловутые быки) был использован греками, когда они познакомились с рельефом Крымского полуострова. К тому же почти все греческие колонии в Крыму основали выходцы из Малой Азии.

Внимательно читая Геродота, можно обнаружить такое выражение: скифы выкопали широкий ров «от Таврских гор» до Меотиды. В «Землеописании» римского поэта Дионисия упоминаются киммерийцы, живущие около Боспорского пролива, у холодной подошвы Тавра. В комментариях к этому месту авторы позднеримского и раннесредневекового времени поясняют, что здесь идет речь о горе Тавр, расположенной в Крыму.

Ряд византийских авторов именует Крымские горы Северным Тавром (вероятно, в отличие от малоазийского Тавра, расположенного южнее). Интересно, что до войны население Балаклавы называло одну из двух вершин западного Балаклавского массива, составляющего начало основной гряды Крымских гор, Таврос.

От малоазийского, а возможно и крымского, Тавра скорее всего и происходит название народа «тавры», т. е. живущие в горах, горцы.

- Хорошую аналогию из близкого к нам времени и ясную по этимологии дают названия «Черногория» (часть современной Югославии) и «черногорцы». Здесь нет сомнения, что первичным является название горной местности, покрытой густым лесом, а вторичным — наименование страны и ее жителей, хотя по происхождению они относятся к сербам (ср. также уральцы, кавказцы и др,).Заметим, что автор IV в. н. э. Аммиан Марцеллин называет среди тавров племена арихов, синхов и напеев. Значит, наряду с собирательным именем (ср. скифов) у них были и другие, подобно тому, как среди кавказцев мы различаем множество отдельных племен и народов.

Если принять предложенное толкование, то и древнее название страны «Таврика» будет правильнее также производить от Тавра. Ведь Таврикон древние называли обычно только прилегающую к морю горную часть Крыма.

В отличие от киммерийцев и скифов, упоминаемых в Библии, восточных хрониках, поэмах Гомера, о таврах греки узнали позже и долго имели о них весьма смутное представление. Видимо, таврские племена были не настолько многочисленны, чтобы дать название стране. Тем более трудно допустить перенесение их имени на весь полуостров, где главную часть населения составляли скифы. Наименование Крыма — Херсонес Таврический, т. е. Таврический полуостров, засвидетельствованное рядом авторов (особенно отчетливо, с обозначением границ, в «Географическом руководстве» Клавдия Птолемея), видимо, имеет не этническое происхождение, а также восходит к рассмотренным выше топонимам.

Как отмечалось, под Аю-Дагом, расположенным в древней Таврике, уже в раннем средневековье известно поселение Партенит (от греческого — «Дева»). Откуда взялось это название, сохранившееся до наших дней, и в какую даль веков оно уходит? Все ассоциации ведут в античную эпоху. Женское божество, олицетворяющее плодородие, появляется на ранней стадии развития почти у всех народов, в том числе у тавров.

По сообщению Геродота и других авторов, тавры поклонялись богине Деве, приносили ей в жертву эллинов, потерпевших кораблекрушение, и других иностранцев, захваченных в море. В античном Херсонесе и рядом с ним — в районе Таврики, вероятно, наиболее густо заселенном таврскими племенами, — произошли идентификация (отождествление) и религиозный синкретизм (слияние) греческой Артемиды и Ифигении, а также почитавшейся среди дорийцев и других греческих племен Девы, с близкой этим божествам таврской Девой. Эту синкретическую богиню и называли в Херсонесе Девой, сооружали ей храмы, статуи и алтари, посвящали специальные праздники, объявили главной покровительницей, а позже и царицей города.

- Издавна ищут путешественники и ученые храм Девы в Таврике, и, как сказано выше, имеется несколько вариантов его локализации. Но «холодное сомненье» заставляет исследователей продолжать археологические поиски, вновь и вновь обращаться к сообщениям древних авторов, пытаясь путем критики текста выделить подлинные исторические и географические сведения, причудливо переплетенные с мифами и легендами. Оставим последнюю задачу специалистам-мифографам, однако подчеркнем, что многие вслед за древними авторами, а иногда и вопреки им, допускали существенную ошибку, путая святилище таврской Девы с храмом одноименной херсонесской богини. Так, например, рассказ Страбона о храме на мысе Парфений (Партенион) есть все основания отнести не к таврам, а к херсонесцам. И поэт Овидий в «Письмах с Понта» описывает явно греческий храм с колоннами, статуей и мраморным жертвенником, какой не мог существовать у тавров.

С Таврикой связан греческий миф о дочери Агамемнона Ифигении. Артемида заменила обреченную на заклание девушку ланью, умчала ее за море, в землю тавров, и сделала жрицей в своем храме. Этот миф вдохновил Еврипида на создание гениальной трагедии «Ифигения в Тавриде».

- Несмотря на обязательный мифологический сюжет, выбор и трактовка темы обычно определялись у Еврипида современными политическими задачами. Назовем для примера «Гекубу», написанную во время Пелопоннесской войны, и «Троянок» — после экспедиции 415 г. до н. э. в Сицилию, — трагедии, пронизанные идеей мира. К тому же троянскому циклу принадлежит и «Ифигения в Тавриде», созданная около 410 г. до н. э., за несколько лет до «Ифигении в Авлиде».В конце Пелопоннесской войны, примерно с 411 г. до н. э., решающую роль для Афин играла борьба за черноморские проливы, по которым шел Понтийский хлеб. Победа Алкивиада в Геллеспонте внушила Афинам некоторую надежду на благоприятный исход войны, и все взоры были обращены на север. Это и могло привлечь интерес Еврипида к Северному Причерноморью, особенно к Крыму, где незадолго до того на земле тавров, прославившихся жестоким культом, был основан греческий город Херсонес. Еврипид, несомненно, использовал сообщения Геродота о Таврике и таврской Деве и почти дословно цитировал из его книги в конце трагедии, где царь тавров Фоант грозит с помощью богини расправиться с беглецами-греками, сбросив их с кручи или посадив на кол.

Содержание мифа об Ифигении изложено еще в VII—VI вв. до н. э. в послегомеровской поэме «Киприи», которая дошла до нас лишь в изложении позднейших авторов, но, конечно, была хорошо известна Еврипиду. Так, в пересказе Прокла Артемида, похитив Ифигению, перенесла ее к таврам, а к алтарю подставила лань.

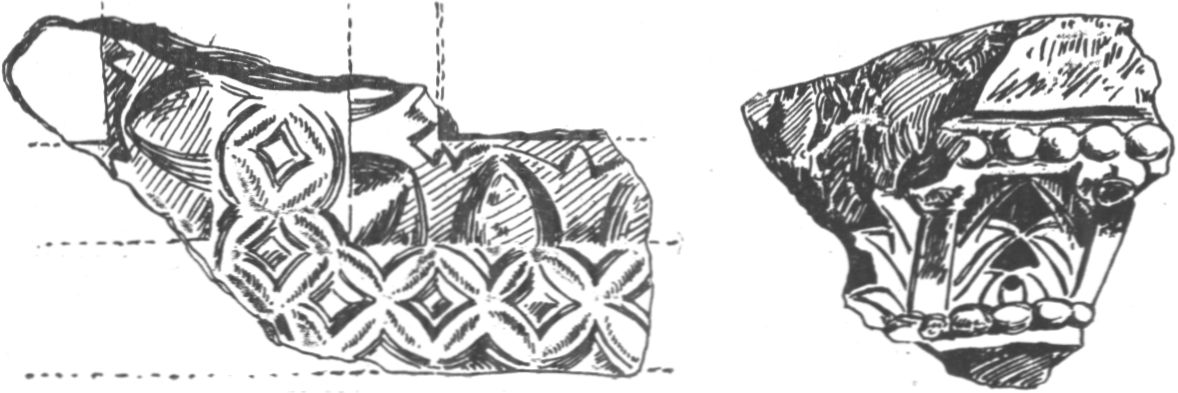

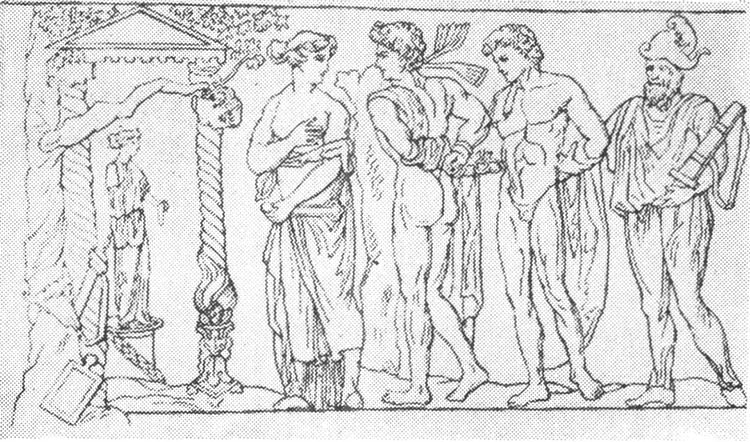

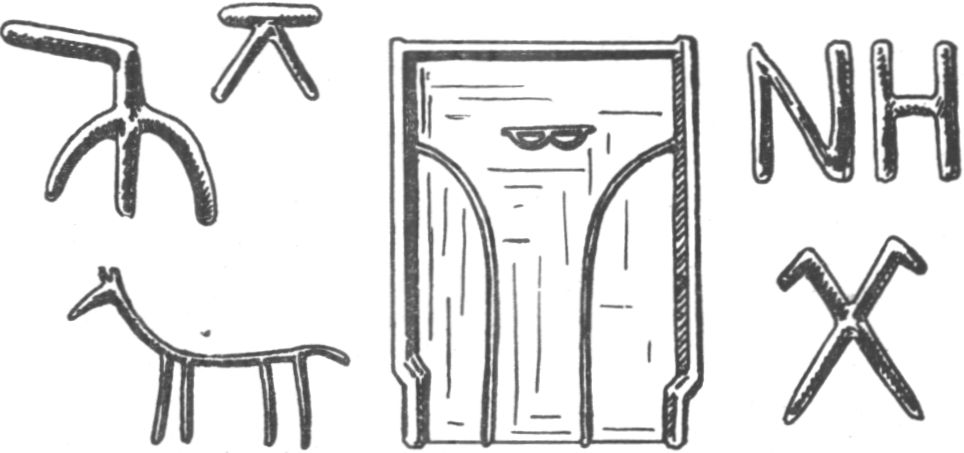

Ифигения ведет связанных Ореста и Пилада в храм Артемиды (с античного барельефа)

Ифигения ведет связанных Ореста и Пилада в храм Артемиды (с античного барельефа)

Что это — самое раннее упоминание о племенах тавров? Вряд ли. Здесь уместно вспомнить, что мифический царь Фоант назван в «Илиаде» (XIV, 230) царем острова Лемноса. И.И. Толстой обратил внимание и на другие моменты, связанные с Лемносом: там жили снятии (что значит в переводе «разбойники»), был культ Великой богини, которой приносили в жертву девушек, наконец, сам остров назывался Таврикой. Добавим, что там был и культ Артемиды Таврополы и что остров этот очень горист. Не исключено, что в «Киприях» подразумевался Лемнос, а уже Еврипид перенес действие своей трагедии в Крым, многое позаимствовав из легенд и фактов о Лемносе.

Наконец, определенную роль могло сыграть для Еврипида сходство между названием племени тавров и прозвищем Артемиды — «Тавропола». Это как бы роднило богиню с таврами Крыма, объясняло зрителям, почему именно там находился ее храм, и позволяло автору включить в ее культ черты таврской Девы с человеческими жертвоприношениями. В конце трагедии Афина повелевает Оресту и Ифигении перенести в Аттику статую Артемиды Таврополы и воздвигнуть храм в Бравроне, недалеко от Афин. В Бравроне давно существовал такой храм и культ, а поэт лишь в художественной форме объяснял его происхождение, снова вплетая в мифологическую канву подлинные факты.

Культ Артемиды Таврополы был широко распространен во многих городах Малой Азии (откуда мог проникнуть и в греческие колонии Крыма), островной и материковой Греции. Обратный же путь этого культа из Крыма в Грецию существовал только в мифах, которым верили древние, а иногда и ученые мужи последующих эпох. М.И. Ростовцев убедительно показал, что нельзя связывать эпитет «Тавропола» с крымскими таврами и выводить культ Артемиды из Таврики.

- Значение прозвища «Тавропола» трудно поддается объяснению; большинство исследователей понимает его как «Покровительница быков», так как одним из священных животных Артемиды был бык. На монетах города Амфиполя ее даже изображали скачущей на быке. Еврипид же при толковании этого прозвища не говорит о быках, а связывает его с судьбой основных героев трагедии — Ифигении и Ореста. Первую часть слова «Тавро-пола» он производит от «Таврической земли», где страдала Ифигения, а вторую — от скитаний Ореста, на которые его обрекли эринии.И все же не следует совсем забывать о быках. Греки бы изменили себе, если бы не обыграли созвучие слов тавры и быки. Поэтому появился новый вариант мифа об Ифигении, где девушку заменяет не лань, а бык. В честь этого быка Артемида якобы и назвала народ таврами, как сообщает поэт II в. до н. э. Никандр. По другой легенде, переданной Стефаном Византийским и Евстафием, египетский бог Осирис пахал на быках землю в Таврике.

Трагедия Еврипида, прославленная в античное время, продолжала вдохновлять многих поэтов. В XVI в., почти через две тысячи лет, к этому сюжету обратился итальянец Ручелли из рода Медичи, в XVIII в. — французские писатели Лагранж-Шансель, Симон Делатуш и Расин (от замысла Расина остался только план пьесы). Великий немецкий поэт и мыслитель Вольфганг Гёте сумел в созданной им «Ифигении в Тавриде» сочетать аромат античности с идеями своей эпохи. Отдала дань этой теме и Леся Украинка, написав Драму в стихах под тем же названием.

Обратимся, однако, к середине прошлого века. В это время, как и в первой его половине, по-прежнему появлялось множество дилетантских сочинений о Крыме. Пестрый набор самых разнообразных сведений, разноголосица мнимоисторических толкований древних и средневековых источников, противоречия в описаниях памятников, вороха догадок и наукообразных домыслов — все это способно оглушить и сбить с толку того, кто без должной подготовки погрузится в безбрежную литературу о древностях южной Таврики.

- Сумбурное состояние вопроса во второй половине XIX в. ярче всего проявилось в работах самого плодовитого и потому наиболее популярного из крымских дилетантов-историков — В.Х. Кондараки. Без разбора наполняет он свои статьи и книги всем, что ни увидит или услышит, Неточно описывая, наивно, иногда шовинистически-тенденциозно объясняя увиденные памятники или на свой слащаво-сентиментальный лад пересказывая местные легенды, воспоминания старожилов, свидетельства древних авторов и высказывания современных ему ученых. Однако при всем скептицизме по отношению к нему будем все же благодарны этому крымскому помещику за то, что он сохранил хоть клочки ценных для науки сведений из прошлого Тавриды.Но, кроме подобных «исследователей», в Крыму тогда начали работать и более серьезные люди, в том числе уже появившиеся в России профессионалы-археологи. Их-то труды и легли в основу современных научных исследований.

Противоречия, хотя и совсем иного характера, свойственны не только дилетантским творениям, но и вполне профессиональным археологическим работам; Это особенно справедливо для конца прошлого века, когда археология лишь начинала формироваться как наука.

Издавна ходит в Крыму одна украинская поговорка — на тот случай, когда не удается осмыслить как целое какие-нибудь взаимоисключающие суждения. Вот и подходящий девиз для заключительного раздела этой главы.

«У купі не держиться»

Все варианты суждений о памятниках Южнобережья, в том числе Аю-Дага, укладываются в два русла. При всем разнообразии оттенков во взглядах на памятники выдвигаются две группы исследователей и краеведов. «Эти древности античные, таврские», — утверждают одни. Всегда-де были основания считать их таковыми. Другая группа столь же рьяно возражает: «Нет, не всегда!» По последнему слову науки они, мол, памятники средневековые.

Рассмотрим обе точки зрения повнимательнее, так сказать — от корней до плодов. Не окажется ли, что все разнообразие суждений вокруг той или иной из них выражает лишь различные этапы развития каждой?

Происхождение первой точки зрения мы осветили достаточно подробно. Остается проследить, к чему она привела, как из нее вытекло нечто стройное и наукообразное.

- В первой половине прошлого века несоответствия между античными источниками, разнобой в локализации тех или иных мест, упоминаемых в источниках, разногласия в датировках памятников, их исторической интерпретации никого всерьез не беспокоили. Подобные колебания ничего не значили в той всемирно-исторической картине, над зыбкими общими контурами которой трудились историки-профессионалы. Им (особенно маститым) было тогда не до частностей. Но существовали наряду с ними и просто люди любознательные, не историки, но хорошо знакомые с историей, а главное — с крымскими памятниками. Вот они-то занимались именно частностями, задавались вполне конкретными целями. Такое препровождение времени создавало атмосферу как бы всеобщей учености. В интеллигентных кругах Крыма особенно ощущался этот своеобразный идейный микроклимат, под благоприятным воздействием которого произрастали и соответствующие научные теории.

Противоречия во взглядах на памятники горной и южнобережной Таврики (которые в наши дни переходят в сущую неразбериху) стали выявляться одновременно с попытками перейти от догадок к построению археологически обоснованной концепции таврского происхождения так называемых «исаров» — уже упоминавшихся нами южнобережных и горных укреплений, к числу которых принадлежит и аюдагское. Примитивный вид, необитаемость с незапамятных времен, местоположение в самых глухих и заросших лесом дебрях гор, на труднодоступных кручах — все обстоятельства говорили, казалось, в пользу весьма раннего их происхождения.

В середине 70-х годов вышла в свет посвященная исарам статья М. Сосногоровой «Мегалитические памятники в Крыму». Эта статья, как и сама Сосногорова, давно и незаслуженно забыта специалистами. Кстати сказать, и теми, кто прямо или косвенно питается до сих пор мыслями, впервые с такой определенностью высказанными именно в этой дилетантской, но талантливой работе.

- Два слова об ее авторе, дабы восторжествовала справедливость. М. Сосногоровой принадлежит лучший для своего времени русский путеводитель по Крыму, выдержавший с 1871 по 1883 г. четыре издания (последнее при участии известного крымоведа Г. Караулова), а затем безвозмездно переданный ею для переработанного и улучшенного переиздания в руки более подготовленных — на уровне своего времени — специалистов Н А. Головкинского и К.А. Вернера. С того и пошла традиция старых крымских путеводителей, глубоко, всесторонне, на основе подлинной науки освещавших природу и историю края.Женщина не только умная, но и высокообразованная, к тому же довольно состоятельная, т. е. располагавшая временем, М. Сосногорова была достаточно ознакомлена с трудами крупнейших ученых, работавших в Крыму в 30—80-е годы. Это положительно сказалось на содержании ее серьезных, отлично написанных работ.

В названной статье развивается мысль о том, что исары — за немногими исключениями — могут быть отнесены к мегалитическим сооружениям III—II тысячелетий до н. э., т. е. к эпохе бронзы. С исарами Сосногорова связывала находившиеся неподалеку от этих укреплений «крымские дольмены» — ящикоподобные таврские гробницы из огромных каменных плит, а также расположенные в тех же местах менгиры — остроконечные вертикально поставленные камни и кромлехи — круглые или прямоугольные ограды из врытых в землю камней. Не лишены убедительности проводимые в статье параллели со сходными памятниками Восточной и Западной Европы. Таким образом, древние сооружения Аю-Дага, вместе с другими южнобережными исарами, «кастелами», «кастрами» (т. е. разного рода укреплениями) попадали в один большой ряд с аналогичными памятниками в Крыму и вне Крыма.

По мнению, неоднократно высказанному М. Сосногоровой, «исары» носили не только оборонительный, но и культовый характер — служили первобытными святилищами Девы. Она разделяет вполне справедливую догадку Дюбуа де Монпере о том, что капища Девы могли существовать во многих местах полуострова, ибо поклонявшиеся Деве тавры расселились по всей Таврике (читатель увидит, как подтвердится эта догадка). Криуметопон, по М. Сосногоровой, — не что иное, как мыс Ай-Тодор: она судит об этом, как и мы, исходя из периплов — самых, по ее мнению, надежных указателей. Таким образом, приведенное нами соображение отнюдь не ново — ему более ста лет, но оно, согласно известной пословице, было основательно забыто. В развалинах на Ай-Тодоре и Аю-Даге М. Сосногорова равным образом видит, как и в других исарах, циклопические постройки — «древние обиталища тавров».

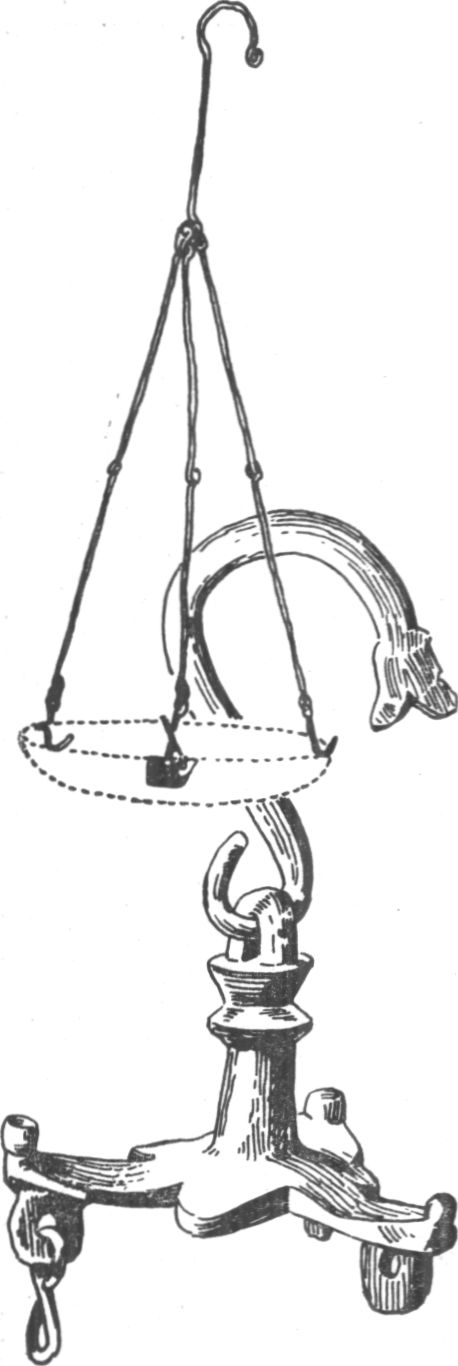

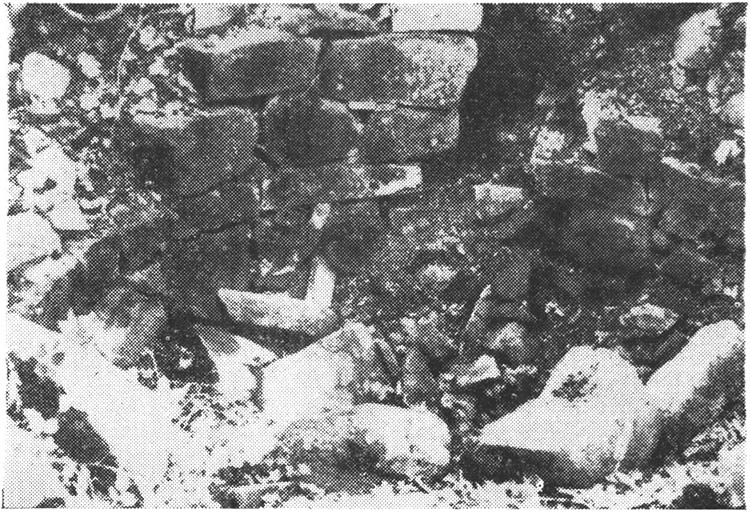

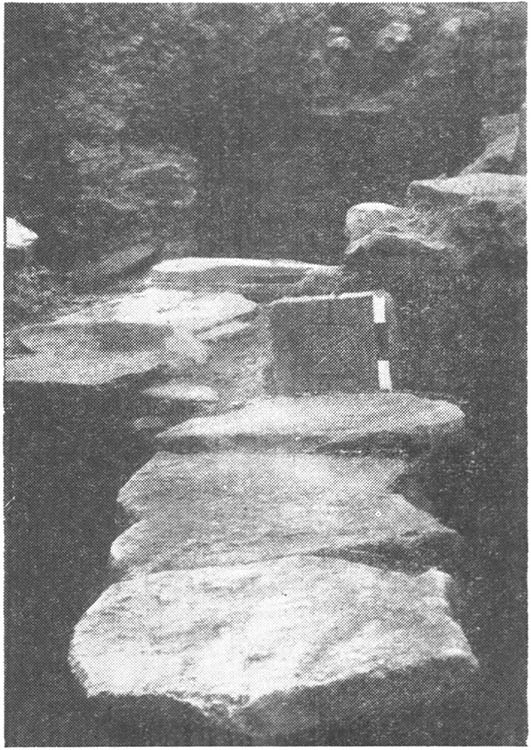

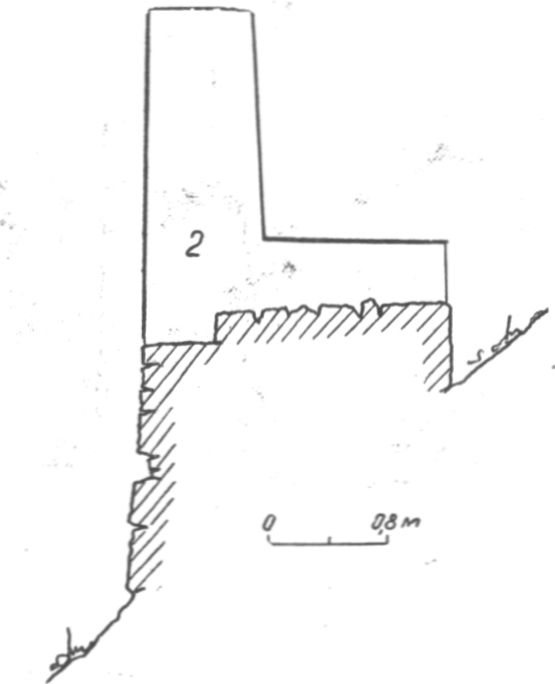

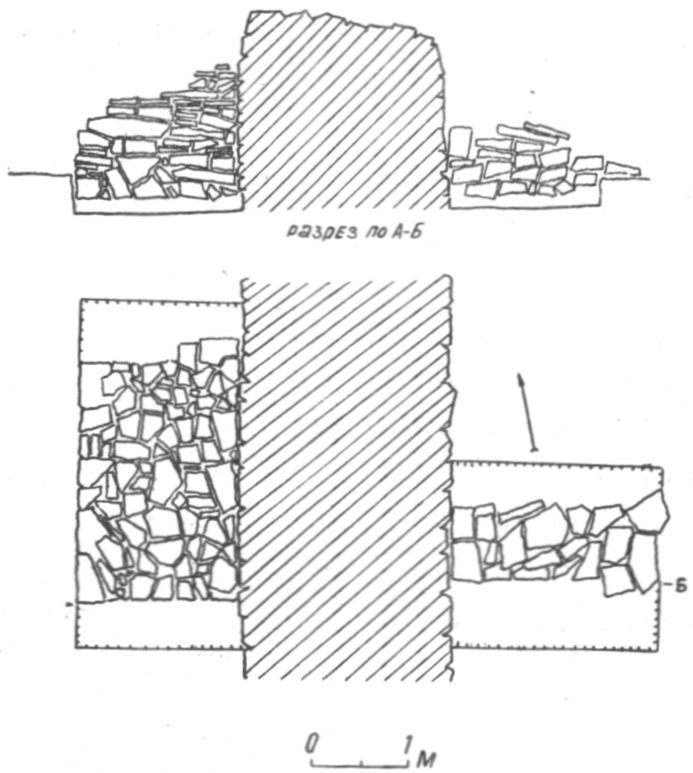

Развалины оборонительной стены кольцеобразного укрепления на Аю-Даге

На Ай-Тодоре известны были ей и римские развалины, впервые открытые в 1849 г. графом Шуваловым. В 1900 г. они были частично раскопаны по всем правилам науки археологом М.И. Ростовцевым. В советское время, в 1931 —1935 гг., их исследовал, продолжив работу Ростовцева, В.Д. Блаватский; в 1963 г. изучал Л.В. Фирсов при участии П.Н. Шульца — в составе Южнобережного археолого-топографического отряда Института археологии Академии наук УССР. Целью последних работ было «вложить персты» — проверить справедливость мнения о том, что римская крепость Харакс построена на развалинах захваченного римлянами укрепления тавров. Эту точку зрения, основанную на «циклопических кладках» и «кельтических жертвенниках», подкрепляли, как уже говорилось, немногочисленные находки таврской лепной керамики в Хараксе и на некоторых других исарах (но не на Аю-Даге!).

- Что же заставило современных исследователей усомниться во взгляде, складывавшемся на протяжении целого столетия?Прежде чем ответить, посмотрим, к чему в конце концов привел именно этот взгляд, но сначала вернемся к высказываниям предшественников М. Сосногоровой. Дело в том, что с самого начала существовали две точки зрения на исары Южнобережья: П.И. Кеппен не считал особенно древними примитивные южнобережные укрепления; он никогда не приписывал их таврам и ни в одном из них не видел святилища Девы. Большинство исаров было обследовано и обмеряно Кеппеном, описано в его «Крымском сборнике». Все они истолкованы им как памятники глухого и кровавого крымского средневековья — «плоды страха и бессилия». Дюбуа де Монпере, наоборот, и аюдагский Кастель и прочие известные ему исары настойчиво связывал с таврами. Надо полагать, что М. Сосногорова, как и многие до и после нее, находилась под немалым влиянием столь блестящего автора, каким был Дюбуа.

До чего же эти двое различны! П.И. Кеппен в своих осторожных умозаключениях выступает не только как проницательный историк, хорошо знающий литературу разрабатываемого вопроса, знакомый с аналогичными зарубежными памятниками, он вместе с тем исходит из точнейшего знания крымских памятников и местности, из собственных широких и длительных археологических наблюдений. По-видимому, он отдает себе отчет и в средневековом характере большей части массового подъемного материала на изученных им исарах; по крайней мере, описывая их, Кеппен упоминает не черную лепную керамику, а красноглиняные «дребезги горшечные». Дюбуа же, при всем его литературном блеске и эрудированности, отталкивался не столько от хладнокровного научного анализа археологических фактов, сколько от своих субъективных впечатлений и эмоций. Не потому ли так часто смелые его обобщения на поверку оказываются слабо аргументированными?..

В середине и даже в конце прошлого века до поверки было еще далеко. Наоборот, казалось, что все подтверждало соображения Муравьева-Апостола, Дюбуа, Сосногоровой.

В Аутке, близ Ялты, А.Л. Бертье-Делагард открыл святилище первых веков н. э. с множеством римских монет и вотивных (посвятительных) женских фигурок из глины — по-видимому, одно из поздних святилищ Девы. Открытие это, как и другие находки (прежде всего, результаты упомянутых раскопок М.И. Ростовцева в Хараксе), вполне соответствовало унаследованному от эпохи классицизма восприятию древностей Южнобережья как памятников исключительно античных. Подкрепляли такую точку зрения и местные легенды, искаженно, сквозь призму средневековья, отражающие античные мифы, а также топонимы, от которых, казалось бы, так и веет духом позднеримского милитаризма. Это определенным образом настраивало исследователей, приводило к тому, что любая безвестная развалина могла показаться античной и никакой иной.

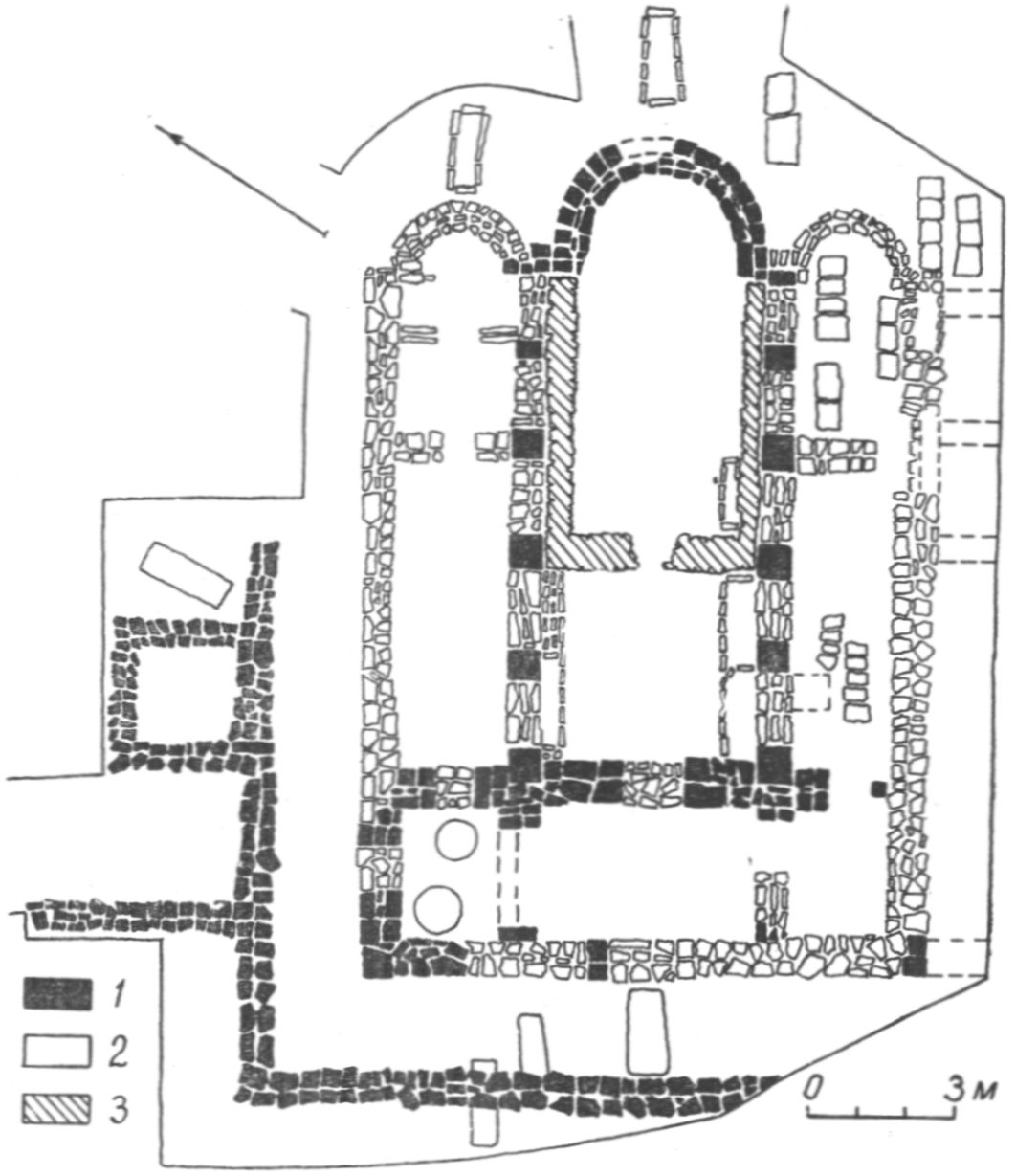

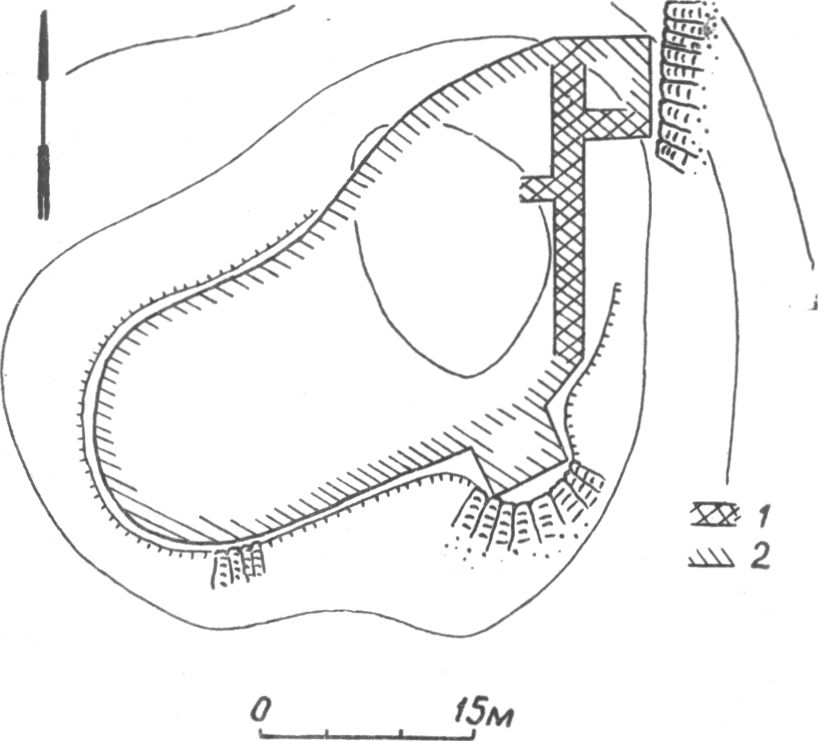

План средневекового поселения на юго-западном склоне Аю-Дага

Позднее, уже в наше время, археологи стали все чаще констатировать явственные признаки романизации культуры аборигенного населения Таврики первых веков н. э.

При строительстве шоссейной дороги над северо-восточной окраиной поселка в 1969 г. были выявлены остатки таврского поселения I в. до н. э. — III в. н. э.. Ранее, в 1963 г., археологи нашли такое же поселение в урочище Осман, под северным обрывом самого Аю-Дага — совсем рядом с таврским могильником на Тоха-Дахыре. Тут, в урочище, еще в репниковские времена была найдена золотая монета римского императора Валерия Максимилиана (305—310 гг. н. э.), а неподалеку в 30-х годах нашего века при больших земляных работах удалось собрать немало монет этого же времени и более ранних — первых веков до н. э.. Позднеэллинистический и римский керамический материал тоже встречается здесь — не часто, но зато повсеместно; попадался он в руки археологов и на поселениях тавров и, что особенно важно, в одних слоях с таврской лепной керамикой. Стало быть, можно продлить историю этих племен и на первые века нашей эры?.. Все вместе взятое давало повод говорить о Таврике в эпоху так называемой римской оккупации. Работа под таким названием и была опубликована в 1942 г. В.Н. Дьяковым.

- Игнорируя кеппеновскую интерпретацию памятников, он позаимствовал у непонятого им Кеппена «линию» прибрежных укреплений, безнадежно спутав ее с другой, тоже кеппеновской, линией «длинных», или «нагорных», стен, некогда (как полагал автор «Крымского сборника») ограждавших страну Дори Прокопия Кесарийского, расположенную на Южном берегу. Из этой-то линии В.Н. Дьяков и соорудил (пером на бумаге) свой римско-византийский «таврический limes» — мнимую полосу якобы римских взаимосвязанных укреплений (кастров, кастелов), будто бы подобную той, что создавалась на границах Римской империи в эпоху Траяна (98—117 гг. н. э.). По мнению ученого, чуть ли не каждый южнобережный исар был, как и Харакс, римской крепостью.

Отметим, что с этого момента разработка проблемы крымских исаров перерастает пределы крохотной Таврики и приобретает общеисторические масштабы. Возражать против этого не приходится. Что происходит на Крымском полуострове, то редко не имеет исторического значения для Причерноморья, да и для всего в целом юга Восточной Европы. Но это соображение вовсе не означает, что правильны представления Дьякова о пресловутом лимесе.

- Эрудиция, логика, изобретательность в группировке и научном освещении фактов — кто стал бы отрицать подобные достоинства блестящего труда В.Н. Дьякова! Но, читая его книгу, мы наблюдаем, как остроумные домыслы, вытекая один из другого, все дальше и дальше уходят от археологической основы. Обратившись к реальным фактам, видим, как мало подкрепляется ими его соблазнительно-стройная теория; а если всмотреться, то и те немногие факты, которыми он оперирует, оказываются притянутыми. Скажем, забегая вперед, что в 40-х годах нашего века специальная и многолетняя экспедиция, при самом горячем желании подтвердить археологическими данными существование «таврического лимеса», выяснить роль его в судьбах Таврики и ее аборигенов, не нашла ни на одном из исаров никаких признаков их античного происхождения. Приходится констатировать, что слишком умозрительные построения В.Н. Дьякова не оправдались: его «limes», подобно мыльному пузырю, не выдерживает прикосновения грубой археологической действительности. Вместе с тем нельзя отрицать правоту его в том, что тенденцией Рима было глубокое освоение Таврики, превращение ее в свой форпост для экспансии в Северное Причерноморье. Византия — наследница Рима — продолжила и едва не завершила достижение этой цели.

Рассмотрим появление второй точки зрения, которая породила концепцию средневекового происхождения исаров. Ее зачинателем в 30-х годах прошлого века явился П.И. Кеппен, а своего рода «проверка на прочность» началась и продолжается в нашем веке — посредством археологических раскопок и разведок. Однако и ее формирование шло сложными, извилистыми путями.

- В 50-х годах прошлого столетия разразилась Крымская война, вызванная соперничеством России и западных держав на Балканах, Россия боролась за черноморские проливы и беспрепятственный выход своих кораблей в Средиземноморье; Англия, Франция и, в первую очередь, старый враг — Турция стремились этому помешать. Не последним козырем русского правительства было брожение порабощенных Турцией славянских народов. Их освободительное движение хотела использовать царская Россия; она объявила себя защитницей угнетенных единоверцев, братьев-славян, несмотря на то. что на деле — у себя дома — угнетала таких же единоверных и в не меньшей степени братьев — русских крепостных крестьян.Война была изнурительной, а закончилась, по существу, вничью. Она ничего не принесла России, хотя на стороне ее мог быть такой важнейший фактор, как содействие восставших православных народов в тылу врага. Однако прогнившее российское крепостничество не вызывало у балканских поборников свободы доверия к России, и козырь этот остался неиспользованным.

Более того, в Крыму и Закавказье приняло катастрофический характер бегство в Турцию трудового мусульманского населения. В немалой степени этому способствовала исламистская протурецкая пропаганда. Возникла необходимость противодействия, прежде всего идеологического, путем религиозной контрпропаганды. Ниже увидим, как ею занялась русская православная церковь.

В 1877 г. на Балканском и Кавказском театрах началась новая русско-турецкая война, усилившая национально-освободительную борьбу балканских народов. Буржуазно-дворянская Россия вознамерилась взять реванш и в оправдание своей агрессии снова развернула широкую пропаганду исконных русско-балканских связей. Стало необходимым вскрытие глубоких исторических корней этих связей. Обстановка сделалась исключительно благоприятной и для научного исследования русско-византийских отношений, и для политической спекуляции его результатами. Но, как бы там ни было, а исторический парадокс таков: появлением целого ряда выдающихся византологических штудий наука обязана этому реакционнейшему периоду прошлого века — и у нас, и в Западной Европе, ревниво следившей за каждым шагом России на берегах Черного моря.

Пристальное внимание всех медиевистов-византологов, естественно, привлекал Крымский полуостров, на котором перекрещивались и завязывались в прочный узел взаимные экономические, политические и культурные интересы Руси и Византийской империи. В то же время крымское средневековье с его многочисленными монастырями и бесчисленными храмами, с его топонимией, насыщенной именами православных святых и религиозными терминами, со всей его византийской церковностью, вызывало особый, специфический интерес российской церкви и самодержавия. Это-то можно было идейно противопоставить как явление местное и коренное всему тюрко-татарскому — временному и наносному, что еще оставалось в Крыму, противопоставить и тому политическому влиянию, которое в религиозной оболочке распространялось из Турции на магометанскую часть коренных обитателей Крыма и Закавказья. Ведь духовным владыкой этого, в массе своей весьма религиозного, населения по-прежнему оставался турецкий султан, он же — глава государства, с которым враждовала царская православная Россия.

Иными словами, исламским первосвященником стран Причерноморья был властелин Стамбула, бывшего Константинополя — Царьграда, о «ключах» которого (а заодно о проливах) мечтали правящие круги России. В этой среде Константинополь, а с ним Босфор и Дарданеллы рассматривались как византийское наследство, принадлежащее якобы «третьему Риму» — Москве.

Такова была ирония судьбы, что в том же Стамбуле — Константинополе сидел иод крылом султана другой духовный глава подвластных Турции стран Причерноморья — патриарх Константинопольской православной церкви. Пережив падение Византии, Константинопольская патриархия стала служить исламской Порте, сделалась ее пособницей в закабалении и эксплуатации подневольного туркам православного населения.