Предыстория становления христианства, процесс проникновения его на Русь, связанные с этим острые политические столкновения различных групп древнерусского общества, многовековая борьба официального православия с языческими традициями, критика церковных представлений о времени, причинах и характере распространения христианства на юге Восточной Европы — вот неполный круг вопросов, освещенных в книге с ориентацией на широкие круги читателей.

Содержание

Духовная культура херсонеситов и позднеантичный религиозный синкретизм

- 1. Религия херсонеситов классического времени. Орфизм

- 2. Главные божества позднеантичного религиозного мировоззрения: бог-вседержитель, бог-спаситель, богиня-мать

- 3. Верования херсонеситов в первые века нашей эры

Утверждение христианства в Херсонесе, средневековом Херсоне — Корсуни

- 1. Проникновение христианства в юго-западный Крым

- 2. Политическая борьба в Восточно-Римской империи и христианизация херсонеситов

- 3. Византия и раннесредневековый Херсон

Боги древних славян

- 1. Функции мифологических персонажей

- 2. Структура праславянского пантеона

- 3. Среднеднепровские славяне в первом тысячелетии нашей эры. Кризис язычества

Христианство в Киеве до вокняжения Владимира Святославича

- 1. Сторонники и противники христианства на Руси

- 2. Крещение Аскольда и захват власти Олегом

- 3. Христианство и язычество при первых Рюриковичах

Утверждение христианства на Руси

- 1. Религиозный вопрос в первые годы правления Владимира

- 2. Корсунский поход

- 3. Введение христианства на Руси

Заключение

Список основной литературы

Введение

Сто лет назад, «в память девятисотлетия крещения Руси», в России было выпущено немало популярных брошюр, в которых излагалась официальная, принятая духовенством и царским правительством точка зрения на появление и распространение христианства на Руси. Пропагандировалась следующая концепция. Осознавший убожество язычества и мучимый совестью за грехи прежних лет великий князь киевский Владимир, сравнив различные религии (мусульманство, иудаизм, латинское и греческое христианство), посовещавшись с боярами и старцами, склонился к православию. Затем в 988 г., дабы не унижать достоинство Отечества просьбами перед надменной Византией, Владимир отправился в поход на Херсонес (Корсунь) «завоевывать веру». Добившись победы и получив в жены сестру византийских императоров, он крестился во взятом им городе. После этого с супругой и греческим, преимущественно корсунским, духовенством он возвратился в Киев и крестил люд столицы, а затем и всей прочей Руси.

В популярных брошюрах рассказывалось и о состоявшемся якобы шестьсот шестьюдесятью тремя годами ранее крещении жителей Херсонеса. Император Константин, при котором христианство превратилось в государственную религию Римской державы, перед открытием первого вселенского собора, состоявшегося летом 325 г. в Никее, отправил в Херсонес епископа Капитона в сопровождении военного отряда. Местные язычники не хотели креститься, однако миссионер совершил чудо и они, уверовав, приняли новую религию.

Что же можно сказать обо всем этом сто лет спустя, рассматривая выдвинутые тогда концепции сточки зрения последних достижений истории и археологии? Не трудно догадаться, что в настоящее время проникновение христианства в Восточную Европу — сперва в Херсонес, затем в Киев и далее, в другие центры Руси, представляются ученым далеко не таким, как об этом писали православные авторы сто лет назад. Рассмотрению того, как, когда, почему и при каких обстоятельствах христианство проникло в южные районы европейской части нашей страны, и посвящена предлагаемая вниманию читателей работа.

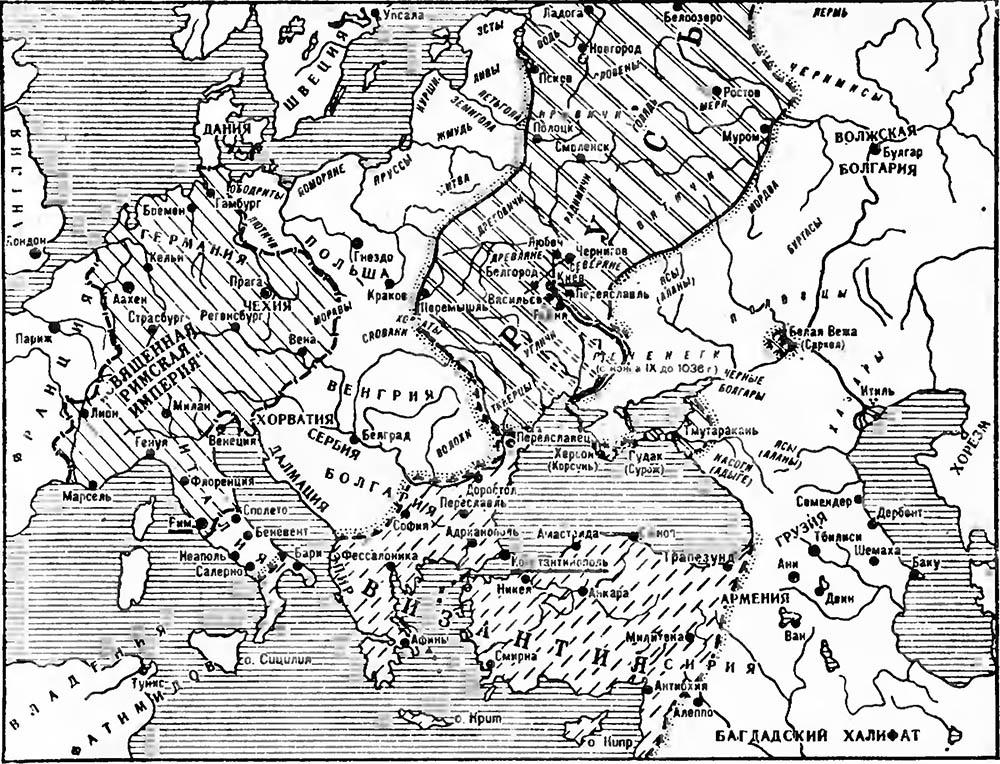

Стремясь показать распространение христианства в южной половине Восточной Европы на широком фоне всемирно-исторического процесса, а также выявить социальные предпосылки и идейные истоки тех изменений в мировоззрении людей, которые сперва в Крыму, а затем и на Руси определили возможность перехода от язычества к христианству, авторы сочли необходимым остановиться и на других, органически связанных с основной темой проблемах. В частности, это духовный мир жителей античного Херсонеса и возникновение христианства, этапы развития древнеславянского язычества и характер русско-византийских отношений, социально-политическая борьба на Руси в IX—X вв. и др. Лишь при таком подходе распространение христианства среди народов Восточной Европы на протяжении более чем тысячелетнего промежутка времени может быть понято как результат их внутреннего развития при учете роли их связей с соседними цивилизациями.

Определенные трудности в освещении христианизации Руси связаны с тем, что в науке существует ныне ряд «конкурирующих» концепций происхождения славян, их древнейших религиозно-мифологических представлений, предыстории Древнерусского государства, условий его возникновения и этапов развития. Еще более дискуссионным является вопрос о времени проникновения христианства в восточнославянский мир и его распространении среди населения Среднего Приднепровья, а затем и остальных земель Киевской Руси. Не меньше споров вызывает пока еще слабо изученный процесс проникновения и утверждения христианства на южном и юго-западном побережье Крыма — первом оплоте православия на территории Восточной Европы. Именно отсюда, из древнегреческого города Херсонеса Таврического (именуемого средневековыми греками Херсоном, а древнерусскими летописцами Корсунью), влияние христианского вероучения по днепровскому торговому пути проникало в Киев и ближайшие к нему города.

Вместе с тем в последние годы стало выясняться, что на территорию Лесостепной Украины в эпоху раннего средневековья христианство проникало не только из крымских владений Византии, но и со стороны Подунавья, Болгарии и погибшей в начале X в. Великой Моравии. Именно там с середины IX в. успешно действовали «просветители славян» Кирилл и Мефодий, их многочисленные ученики и последователи.

Тот факт, что и в наши дни ведутся споры практически по всем ключевым вопросам, связанным с историей христианства на территории Восточной Европы, конечно же, не означает невозможности научного освещения данного процесса.

Уже выдающийся русский историк XVIII в. В.Н. Татищев на основании разнообразных источников установил, что христианство проникло на Русь более чем за столетие до правления князя Владимира. По его мнению, первый раз Русь была крещена при князе Аскольде в 867 г., после удачного похода его дружин на Константинополь. К такому же выводу в середине прошлого века пришел и харьковский архиепископ Макарий, писавший, что «это первое крещение русов, со всеми его обстоятельствами, описывают более десяти византийцев». Он поддержал идею В.Н. Татищева о причине гибели Аскольда из-за нерасположенности к нему «некоторых киевлян, не хотевших принять крещение и потому пригласивших к себе Олега-язычника». Факт крещения русов в 60-х годах IX в. на основании критического изучения свидетельств средневековых авторов был доказан в капитальном исследовании Е.Е. Голубинского по истории русской церкви, первый том которого вышел в 1901 г.

В отличие от дореволюционных историков советские ученые 30-х годов, в частности С.В. Бахрушин, Б.Д. Греков, Н.М. Никольский и М.Н. Тихомиров, уделили главное внимание выяснению социально-экономических условий и причин распространения христианства в восточнославянской среде. Они настойчиво проводили мысль, что во введении православия били заинтересованы господствующие классы, тогда как народные массы противились этому процессу и еще долго придерживались языческих представлений. Факты распространения христианства на Руси до княжения Владимира и тогда были известны. Однако постепенно, особенно в 40—50-е годы в литературе едва ли не общепризнанным стало мнение, что крещение киевлян в 988 (989) г. лишь открыло историю христианизации древнерусского общества, стало исходным моментом длительного и сложного процесса внедрения новой религии.

При таком подходе не только затушовывалось прогрессивное значение перехода восточнославянского общества на следующую ступень духовного развития, освоения им соответствующей феодальному строю новой формы осмысления бытия, но и упускалась из виду острая идейно-политическая борьба, охватившая значительную часть древнерусского общества перед утверждением православия как официальной религии при князе Владимире. Вопреки желанию пропагандистов 20—50-х годов, стремившихся к разоблачению антинародной деятельности церкви в эпоху царизма, создавалось впечатление, что сами трудовые слои древнерусского общества не играли никакой роли в духовном развитии страны, а в лучшем случае могли какое-то время глухо противиться навязываемому им князьями христианскому миропониманию.

В течение последних лет научная литература обогатилась работами о политической и религиозной истории Киевской Руси IX—X веков. В исследованиях М.Ю. Брайчевского, Б.С. Рыбакова, А.Н. Сахарова, П.П. Толочко и других ученых было раскрыто международное положение Древнерусского государства во времена правления Аскольда и его непосредственных предшественников, одним из которых, очевидно, и был Дир.

В контексте системного понимания социально-экономического, общественно-политического и идейно-религиозного развития древнерусского общества эпохи становления и утверждения раннефеодальных отношений находят теоретическое объяснение свидетельства письменных источников о распространении христианства на Руси задолго до правления Владимира Святославича. Точно так же и внимательный анализ сообщений раннесредневековых авторов позволил советским исследователям на новом идейно-теоретическом уровне реконструировать историю проникновения и распространения христианства в Киеве с 60-х годов IX в. Многие моменты в этом процессе и теперь вызывают разногласия. Они относятся прежде всего к интерпретации частных вопросов: когда и где крестились Ольга, а затем и Владимир, был ли князь Ярополк крещенным или же только сочувствующим христианам и т. д.

Причинами подобного рода расхождений во взглядах исследователей прежде всего являются неясность, а то и противоречивость отдельных мест в ряде дошедших до нас источников. К ним особенно относятся некоторые расхождения между древнерусскими летописями и сообщениями византийских авторов о причинах похода Владимира на Корсунь. «Повесть временных лет» относит это событие к 988 г., связывая его с решением князя креститься и получить в жены сестру византийских императоров. Греческие же авторы, сообщая о взятии русами Херсона и браке Владимира с Анной, ничего не говорят ни о крещений великого князя, ни о последующем введении православия на Руси. На этом основании М.Ю. Брайчевский как ранее Е.Е. Голубинский, полагает, что Владимир принял христианство до корсуньского похода (который, кстати, судя по византийским источникам, следует относить не к 988, а к 989 г.). Вместе с тем П.П. Толочко в этом вопросе больше полагается на летописную версию, согласно которой крещение Владимира состоялось в Херсоне в церкви св. Василия, после чего он был обвенчан С царевной Анной.

Гораздо сложнее реконструировать систему религиозно-мифологического мировоззрения древних славян, предшествовавшую появлению Древнерусского государства и распространению христианской идеологии. Сложность состоит Не только в отсутствии прямых источников, освещающих языческие верования славян до начала средневековья. В решающей степени она зависит от исходной научной позиции исследователя при интерпретации археологических находок. Положение усугубляется тем, что в настоящее время археологи придерживаются различных взглядов о происхождении славян.

Согласно Б.А. Рыбакову (развивающему традиционную концепцию, восходящую через работы Б.Д. Грекова к идеям В.В. Хвойко и Л. Нидерле), на территории Лесостепной Украины славяне являются исконным населением, предки которых жили здесь как минимум со времен бронзового века. На протяжении многовековой истории они трижды (в эпоху скифского господства в Причерноморье, в позднеантичное время как непосредственные соседи Римской империи и в раннее средневековье) выходили на уровень сложения классовых отношений, окончательно утвердившихся лишь в последней четверти I тыс. н. э. Соответственно, и мировоззрение восточнославянских племен в преддревнерусский период не следует представлять по аналогии с верованиями эпохи классической первобытности, как это нередко делают и в наше время. На протяжении I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. праславяне и древние славяне, находясь в тесных связях с южными цивилизациями, и сами достигли многого в экономике и организации общественной жизни.

Согласно двум другим концепциям, древние славяне появляются на территории Украины в первой половине или даже в середине I тыс. н. э. — уже после гибели того общества, которое поддерживало торговлю с греками и в скифское время оставило в районе Среднего Поднепровья памятники высокой культуры. В.В. Седов и И.П. Русанова полагают, что в лесостепную зону Украины славяне пришли с территории Польши. По мнению И. Вернера и Д.А. Мачинского, первоначальной областью расселения славян было лесное Верхнее Поднепровье.

Археологические исследования последних лет, проводившиеся В.Д. Бараном, Н.М. Кравченко, Е.В. Максимовым и рядом других ученых, убедительно показали непрерывную линию социально-экономического и этнокультурного развития населения Лесостепной Украины позднеантичного и раннесредневекового времени. Можно говорить о его непосредственной связи со среднеднепровскими племенами скифского времени и их предками эпохи бронзы, которых Б.А. Рыбаков и считает праславянами. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время наиболее убедительной можно считать концепцию, предложенную Б.А. Рыбаковым. Из нее мы и будем исходить при реконструкции религиозно-мифологической концепции праславян, осознавая гипотетичность как исходных посылок, так и конечных выводов.

Достаточно дискуссионным является и вопрос о времени и условиях проникновения христианства в юго-западный Крым. Выявлено противоречие между церковным преданием, записанным около VII в., относящим обращение жителей Херсонеса в христианскую веру к 325 г., и данными археологических раскопок. Согласно последним, об окончательном утверждении православия в этом городе можно говорить лишь с VI в.

Для понимания специфики распространения христианства в Херсонесе следует остановиться не только на верованиях херсонеситов классического и эллинистического периодов. Необходимо также представить в общих чертах синкретическое религиозное мировоззрение позднеантичной цивилизации, в системе которого вырабатывались и по-разному истолковывались те идеи и образы, которые и составили основу христианской идеологии. Претерпев на протяжении веков принципиальные изменения, она в IV в. утвердилась на территории Римской империи, а затем через Херсон проникла и к народам Восточной Европы.

На основе общетеоретического понимания идейного развития в античное и средневековое время, сопоставляя данные письменных и археологических источников, мы уже можем в общих чертах представить длительный и сложный путь становления христианского вероучения и его распространения из средиземноморских центров в Причерноморье и далее на север. В столь широком ракурсе вопрос о распространении христианства на территории Восточной Европы в литературе пока не был освещен. Его рассмотрение и содержится в предлагаемой вниманию читателей книге.

Духовная культура херсонеситов и позднеантичный религиозный синкретизм

1. Религия херсонеситов классического времени. Орфизм

Специфической чертой общественной жизни древних греков — как у себя на родине, в Элладе, так и в основывавшихся ими многочисленных колониях по берегам Средиземного и Черного морей — был полисный строй. Полис представлял собой союз свободных и в принципе равноправных граждан, сосредоточенных в определенном, как правило, укрепленном, поселении и совместно владеющих прилегающими к нему землями, разделенными между отдельными семьями на участки — клеры.

С увеличением численности населения, развитием ремесел и торговли, углублением социально-экономического неравенства полис, являвшийся на первых порах античной формой крестьянской общины, постепенно превращался в город-государство. В его рамках власть, как правило, принадлежала полноправным гражданам. Большинство их было прямыми потомками первопоселенцев, владевшими своими земельными наделами постольку, поскольку они обладали политическими правами и в случае военной опасности образовывали ополчение. Они же и составляли народное собрание как высший законодательный институт города-государства, избирающее лиц на общественные должности и принимающее окончательные ответственные решения по наиболее важным вопросам.

В экономике наиболее развитых торгово-ремесленных городов (Милет, Эфес, Коринф, Афины) постепенно возрастал удельный вес рабского труда. Но в преимущественно аграрных районах, в частности в большинстве колоний, главным производителем материальных благ всегда оставался свободный земледелец.

Главные ворота Херсонеса. Современное состояние

Херсонес Таврический был основан выходцами из Гераклеи Понтийской — могущественного города-государства, расположенного на южном побережье Черного моря и являющегося, в свою очередь, колонией дорийцев из города Мегары.

К тому времени, когда гераклеоты решили организовать колонию, куда могла бы переселиться часть наименее состоятельных граждан, ионийскими колонистами на северном берегу Черного моря уже практически были освоены все удобные для земледелия и торговли места. Кроме того, в северопричерноморских степях уже сложилось сильное Скифское царство, соседство с которым было далеко не безопасным для первопоселенцев. Южное же побережье Крыма, защищенное от степи горами, заселяли тавры, известные человеческими жертвоприношениями и встречавшие греков очень враждебно. Все эти обстоятельства и определили основание колонии гераклеотов на отдаленной периферии таврских и скифских территорий — в районе, мало пригодном для зернового земледелия и развития торговли с варварами. Однако местность эта оказалась весьма благоприятной для виноградарства и рыболовства. Здесь же была удобная естественная стоянка греческих кораблей, пересекавших Черное море с юга на север в самом узком месте.

В Херсонесе преобладали и на протяжении нескольких веков устойчиво сохранялись дорийский диалект и дорийские традиции, как, например, особое почитание Геракла, считавшегося прародителем вождей этого «племени». Судя по некоторым источникам, в основании колонии приняли участие и ионийцы — выходцы с острова Делос, славившегося величественным культом и роскошным храмом Аполлона, особо чтимого всеми ионийцами. Естественно, что граждане Херсонеса поклонялись традиционным греческим богам: Зевсу — владыке неба, богов и людей, Гее — богине земли, Гелиосу — богу солнца и т. д. Однако здесь, на новом месте, в соответствии с реальными условиями существования, религиозные верования и культы принимали своеобразный характер.

Прежде всего жители Херсонеса особо почитали богиню Деву-Артемиду, издавна считавшуюся владычицей Таврии. Именно на гористые, поросшие хвойными и жестколистными лесами берега южного Крыма унесла Артемида предназначенную для жертвоприношения ее отцом, царем ахейцев Агамемноном, Ифигению, сделав ее своей верховной жрицей среди тавров. Культ Девы — богини природы, лесов и диких зверей — издревле существовал у тавров. Это коренное население Крымских гор приносило ей в жертву потерпевших кораблекрушение мореходов. Греки, отождествлявшие свою Артемиду с богинями природы других народов, признали ее и в таврской Деве.

Осваивая побережье Крыма, колонисты стремились умилостивить грозную хозяйку этих мест, задобрить ее, сделать своей помощницей и покровительницей. В ее честь они воздвигли роскошный храм и статую, изображавшую богиню в виде юной охотницы в коротком хитоне, с луком и колчаном стрел в сопровождении лани. В таком облике она запечатлена на многих херсонесских монетах. Восходя к изваянию конца V в. до н. э. работы Стронгилиона, это изображение богини-охотницы дошло до нашего времени в виде римской копии — хранящейся в Лувре статуи «Артемиды Версальской». Артемида херсонесского храма также была, очевидно, воспроизведением того же оригинала.

Наряду с Девой-Артемидой, херсонеситы поклонялись и ее брату-близнецу Аполлону. Ревностными его почитателями были делосцы, принявшие участие в основании города. Как сын Зевса, Аполлон выступает в роли бога-прорицателя высшей воли, бога-очистителя людей от ритуальной скверны и греха, бога врачевания (впоследствии им стал его сын Асклепий), музыки и поэзии. Позже с Аполлоном был отождествлен бог солнца Гелиос, упоминаемый в тексте херсонесской присяги (конец IV — начало III вв. до н. э.) еще самостоятельным божеством. В сознании древних греков Аполлон ассоциировался со всем светлым (в эпической поэзии — постоянный эпитет к его имени: блистающий), ясным, разумным, оформленным и определенным, связанным с тактом (музыкой), размером (поэзией) и осмыслением (философией). Его представляли в образе лучника, направляющего свои огненные стрелы-лучи на врагов, и вместе с тем почитали как покровителя наук и искусств, занятия которыми в архаической Греции были доступны главным образом представителям аристократических родов. Поэтому Аполлон пользовался особой популярностью в среде знати и противопоставлялся земледельческому по своей природе культу другого сына Зевса — Диониса, бога виноградарства и виноделия.

Культ Диониса играл особую роль в жизни Херсонеса. Как уже отмечалось, основой экономической жизни горожан было земледелие. Каменистая же почва юго-западного Крыма способствовала не столько выращиванию зерновых (как это, скажем, было в Ольвии или на Боспоре), сколько развитию виноградарства и виноделия. Вино продавалось народам северного Причерноморья, обеспечивая тем самым прочное материальное благополучие херсонеситов. Это, естественно, способствовало почитанию веселого, близкого заботам каждого земледельца Диониса. В его честь в Херсонесе, как и во всех других городах, совершались пышные всенародные празднества — Дионисии. В ходе их устраивались карнавальные шествия, разыгрывались драматические и комические представления.

Однако к середине I тыс. до н. э. почитание Диониса во многих, особенно аграрных городах Греции, приобрело и мистический аспект. Он был связан с развитием и концептуальным оформлением веры в индивидуальное бессмертие души. Тайной, эзотерической (сокровенной, скрытой от непосвященных) доктриной дионисийской религии становится орфизм — приписываемое легендарному певцу и поэту Орфею учение. Оно явилось, по существу, философско-поэтическим переосмыслением старинной веры едва ли не всех древнеземледельческих народов в умирающее и воскресающее божество природы. По его образу и подобию моделировалась и загробная участь человеческой души.

Согласно орфическим представлениям, люди были созданы из золы, в которую Зевс превратил титанов, растерзавших и поглотивших его сына — «первого Диониса», Диониса-Загрея, или, согласно элевсинскому варианту мифа, Диониса-Иакха. Однако Афине удалось спасти и передать Зевсу его сердце, которое тот проглотил, а затем, сочетавшись с дочерью первого фиванского царя Кадма Семелой, породил «второго Диониса». Он и стал богом вина, виноделия, чувственного экстаза, обеспечивающим бессмертие души своим адептам.

Возникнув из смешения дионисийского и титанического начал, противоположных по своей сути — светлого и темного, возвышенного и заземленного, духовного и материального — человек оказывается изначально раздвоенным, обуреваемым противоположными страстями и стремлениями. Его душа, призванная к вечной жизни, но томящаяся в оковах материального мира, стремится к соединению с исходной субстанцией Диониса. Однако титаническое начало в человеке препятствует ее освобождению. Противоборством дионисийской и титанической субстанций определяется, согласно орфикам, связанный со страданиями и надеждами круговорот жизни и смерти людей. Нравственный долг понявшего свое назначение человека состоит в содействии освобождению дионисийского начала своего естества путем подавления титанического, средством чего и является «орфическая жизнь», состоящая в соблюдении ряда нравственных заповедей, в строгом вегетарианстве и освоении учения. Постулирование бессмертия души каждого человека, освобождающейся из гробницы тела (sôma — sêma — тело — гробница: один из орфических афоризмов), было новой идеей для греков, привыкших представлять бессмертными одних богов. Это учение было демократическим, исходящим из мысли о принципиально равных возможностях всех людей достичь освобождения и реализовать свое потенциальное бессмертие независимо от происхождения и социального статуса.

В своей мифо-поэтической теологии орфики придавали большое значение понятиям жизни и смерти. Они полагали, что жизнь — наказание, которым человек искупает грех титанов, что новую, блаженную жизнь можно получить лишь через смерть. Образ Диониса, его трагическая судьба и возвращение к жизни выражали идею торжества над всевластием смерти, все более утверждавшуюся в мировоззрении древних греков архаического и классического времени. Мистическое посвящение в орфические таинства представлялось подготовкой к будущей жизни, символами которой стали виноград и чаша с вином.

Легко заметить, что в орфизме, в частности его пифагорейском варианте, ставшем в последующие века идейной основой дионисийской религии, уже явственно проступают моменты отрицания земного, видимого мира (темного и ложного с точки зрения адептов данного учения). В условиях сложной социальной и идейной борьбы в эпоху классической античности радостное, жизнеутверждающее дионисийское мировоззрение архаической эпохи постепенно превращалось в свою противоположность — во впервые прозвучавшие на греческом языке проповедь аскетизма и призыв к освобождению от «телесных оков», порабощающих стремящуюся к божественному миру душу. Здесь же мы видим и образ невинно страдающего, погибающего и вновь возвращающегося к жизни сына верховного бога — Диониса, сущности которого подобна или даже тождественна каждая человеческая душа. Такие идеи и образцы, начавшие утверждаться в сознании древних греков более чем за полтысячелетия до появления христианства, во многом были созвучны последнему. Орфизм, особенно в его пифагорейской обработке, оказал огромное воздействие на формирование идеалистической философии Платона. Он же подготовил идейную почву для восприятия позднее античными греками христианской проповеди неприятия материального мира, духовного обновления и загробного слияния с пострадавшим от земного зла Богом-сыном, выступающим в роли спасителя человеческих душ. Орфический Дионис выступает в роли отдаленного прообраза христианского Спасителя.

Фрагмент мраморного надгробия с орфико-диониснйской символикой

Широкое распространение религии Диониса среди херсонеситов засвидетельствовано находками статуэток, мраморных рельефов и надписей, связанных с именем божества. Это позволяет предполагать и знакомство горожан с орфическим учением, широко распространившемся в VI—V вв. до н. э. по всей аграрной колониальной периферии античного мира — от Сицилии и Южной Италии до Северного Причерноморья. Косвенным, но весьма существенным аргументом в пользу знакомства херсонеситов с орфизмом является находка в соседней Ольвии уникальных костяных пластинок с граффити V в. до н. э. Они убедительно интерпретированы А.С. Русяевой как краткие культовые изречения орфиков, произносимые, очевидно, при исполнении дионисийских обрядов. Наличие орфических обществ в Ольвии, сельское хозяйство которой было всегда связано с выращиванием преимущественно зерновых, позволяет с уверенностью предполагать, что подобные религиозные группы существовали и среди херсонесских виноградарей — почитателей Диониса.

Пытаясь представить религиозно-философские воззрения херсонеситов, не следует забывать, что Херсонес находился в тесных связях с основными экономическими, политическими, культурными и религиозными центрами греческого мира. Среди них выделяются Афины, которые с середины V в. до н. э. были средоточием литературной, философской и научной жизни Эллады; города Ионии и островов Эгейского моря, многие из которых (Эфес, Родос, Самос, Фасос, Книд), поддерживая с Херсонесом регулярные торговые контакты, переживали новый подъем в раннеэллинистическое время; многочисленные полисы Южного Причерноморья, особенно Гераклея, Синопа и Трапезунд. Документально засвидетельствованы прочные связи херсонеситов с главными общегреческими святилищами Аполлона в Дельфах и на Делосе. Причем на Делосе проводились специальные празднества — Херсонессии — на деньги, пожертвованные херсонесскими гражданами.

В Греции культовые празднества и церемонии всегда были связаны с театральными представлениями, литературными и спортивными состязаниями. На них присутствовали и принимали участие представители большинства городов-государств Средиземноморья и Причерноморья. Судя по многочисленным эпиграфическим данным, активное участие в этих торжествах принимали херсонеситы. Возвращаясь домой, они знакомили своих сограждан с последними событиями политической и культурной жизни греческого мира. Многое узнавали херсонеситы и от постоянно посещавших их город купцов и прочих чужестранцев.

2. Главные божества позднеантичного религиозного мировоззрения: бог-вседержитель, бог-спаситель, богиня-мать

Создание Александром Македонским огромной военной державы и ее раздел между полководцами — диадохами — привели к возникновению нескольких крупных эллинистических царств. В их состав входили как греко-македонские переселенцы, так и многочисленные группы местного полиэтничного населения. Нарушение старых общинных связей, преодоление былой полисной замкнутости, массовые переселения и широкое общение представителей разных народов с их своеобразными верованиями, представлениями и традициями не могли не привести к качественным сдвигам в сфере общественного сознания.

Вырванные из традиционной системы полисных связей, греки, оказываясь на службе у военачальников и царей, поселяясь в качестве колонистов на чужих землях, все более отходили от старых мифологических представлений, воспринимали восточные идеи и стремились переосмыслить собственно эллинские религиозно-философские традиции. В новых условиях человек уже не мог рассчитывать на помощь и солидарность со стороны сограждан. Он вынужден был всецело полагаться на собственные силы, удачу и благорасположение к нему влиятельных покровителей. При этом в новых городах — Александрии и Антиохии, Селевкии, Ктесифоне, Пергаме, Никомедии, Тигранокерте и других — встречались, конкурировали или помогали друг другу представители самых разных народов, для которых греческий язык стал средством общения.

Все это порождало два характерных для эллинистической, а затем и римской эпох взаимосвязанных культурных феномена: индивидуализм и космополитизм. Эквивалентами их на уровне религиозного мировоззрения становятся разнообразные культы бога-спасителя и бога-вседержителя, с которыми, как правило, сочеталось почитание символизирующего плодоносящие силы природы женского божества. На уровне массового сознания эти образы выступали в виде Бога-Отца, Бога-сына и Богини-матери, а в интерпретации позднеантичных философов, все более ориентировавшихся на идеи Платона, принимали облик Единого-Первобытия, Логоса как разумного, конструктивного, упорядочивающего, и Мировой Души как животворящего начал бытия.

1. Бог-отец, вседержитель. Образ единого высочайшего божества, творца и вседержителя мира имеет истоки в самых различных учениях восточносредиземноморского и переднеазиатского мира. Впервые к идеям монотеизма подошли египетские жрецы Мемфиса и Гелиополя еще в начале II тыс. до н. э. Тогда, после вторичного объединения городов-государств в рамках крупного централизованного государства (эпоха Среднего царства), разнообразные боги отдельных областей начинают приравниваться к древнему солнечному богу Ра, предстающему в облике Амона — покровителя ставших столицей всего Египта Фив. Как гласит текст того времени, «Трое богов — Амон, Ра и Пта — суть все боги. И нет ни одного подобного им. Тот, который Амон и который скрывает свое имя, с лица своего Ра и телом своим он Пта». В другом папирусе солнечный бог говорит о трех ипостасях следующее: «Я (бог) Хепра утром, Я (бог) Ра в полдень, Я (бог) Атум вечером». А в «Книге мертвых» находим следующие слова: «Я — Атум, будучи единым. Я — Ра при его первом восходе. Я, великий, создавший себя сам, создавший имя свое». Эти идеи, уходящие корнями еще в III тыс. до н. э., послужили основой для разработки в XIV в. до н. э. фараоном-реформатором Аменхотепом IV Эхнатоном последовательной монотеистической концепции, согласно которой существует лишь один бог Атон — творец мира и податель жизни, пекущийся о благе всех стран, народов и живых существ, символом которого выступает солнечный диск.

Как полагают многие ученые, идеи древнеегипетского монотеизма оказали мощное воздействие на становление религиозной доктрины иудеев, зафиксированной в Ветхом Завете. Согласно древнееврейскому вероучению, существует лишь один Бог — творец мира и всего живого, создавший человека по своему образу и подобию. Однако по сравнению с древнеегипетскими текстами в иудейской Библии подчеркивается не столько благотворное воздействие божества на природу (хотя и это также имеет место: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его возвещает твердь»), сколько акцентирует внимание на взаимоотношении отчаявшегося, низвергнутого в бездну страданий человека и всемогущего распоряжающегося его судьбою по собственному усмотрению Бога. Об этом говорят многие места «Книги псалмов», авторство которой в значительной части приписывается царю Давиду, «Притчей Соломоновых» и «Экклезиаста», восходящих якобы к царю Соломону, а также с предельным драматизмом — в «Книге Иова».

Невинно страдающий Иов говорит о Боге:

И мудрость, и мощь — все у Него:

у Него — совет, у Него — ум.

Что Он разрушит, не воздвигнется вновь;

кого Он заточит, не выйдет вновь.

Он сдержит воды — и придет сушь;

пустит — и они взроют прах.

Сила и удача — в руке Его;

Обман и обманувшиеся — во власти Его.

Созвучные мотивы всесилия Бога и ничтожества перед его волею одинокого, заброшенного в мир человека находим мы и в вавилонской культуре, самостоятельно пришедшей к пониманию верховного бога — Бел-Мардука — в качестве верховной универсальной мировой силы. Героя вавилонской поэмы (вероятно, прототипа библейского Иова), несмотря на его праведность, постигают всевозможные беды. Доведенный до отчаяния, он взывает к справедливости. Однако, как и в ветхозаветном тексте, авторы, защищающие неограниченное право божества поступать с человеком по собственному усмотрению, настаивают на том, что человек слишком мал, слишком ограничен в своем кругозоре, чтобы судить о божественных вещах:

Но что мнится похвальным тебе, столь ли угодно Богу?

Что сердце твое отвращает — быть может, пред Богом — благо?

Разум божий в глубинах неба кто может постигнуть?

Мысли божьи — что воды глубокие, кто может в них погрузиться?

Как видим, монотеистическая концепция, по сравнению с древним многобожием гораздо более логичная, неизбежно должна была возложить ответственность за социальную несправедливость, беды и страдания людей на самого единого бога-творца, что, в свою очередь, противоречило идее о доброте и благости этого бога. Такой нравственный аспект проблемы в некотором смысле снимался в древнеиранском зороастризме, объявившем мир полем битвы доброго бога Ахура-Мазды и демона тьмы Аримана, на которого, естественно, и списывались все горести и беды. Однако подобного рода дуалистическая доктрина заведомо ограничивала силы и возможности доброго начала.

Образ Бога Высочайшего, почитавшегося во всех областях позднеантичного мира, в том числе и в Херсонесе эпохи римского господства, во многом был связан с восточными влияниями, однако имел и глубокие корни в классической эллинской культуре. Уже милетские натурфилософы VI в. до н. э. — Фалес, Анаксимандр и Анаксимен — пытались осмыслить первооснову материального единства мира, пронизанного неким внутренним законом.

В учении Гераклита первооснова мира мыслится в качестве некоего внутреннего по отношению ко всему видимому миру огня, в себе самом являющимся разумом и смыслом, могущим быть высказанным, — Логосом, оформляющим мироздание. Согласно же Анаксагору, Ум и мельчайшие первоэлементы материального мира — гомеомерни — имеют прямо противоположную природу. «Он, — как сообщает Диоген Лаэртский, — первый поставил Ум выше вещества, следующим образом начав свое сочинение, написанное слогом приятным и возвышенным: «Все, что имеется, было совокупно, затем пришел Ум и установил в нем порядок». О том же пишет и Аристотель: «Анаксагор рассматривает Ум как орудие мироздания, и когда у него возникает затруднение, по какой причине нечто существует по необходимости, он ссылается на Ум».

В религиозных терминах эту же проблему пытался осмыслить поэт и мыслитель Ксенофан Колофонский, проповедовавший на рубеже VI—V вв. до н. э. по всей Ионии, Греции, Сицилии и Южной Италии идеи о том, что существует единый бог, «наилучший среди богов и людей», который «не похож на смертных ни телом, ни разумом, вечно пребывает в неподвижности и правит миром силой своего ума», «он весь — ум, разумение и вечность». Эти идеи развивал и его ученик Парменид, отождествлявший истинное — вечное и неизменное, противоположное видимому, непостоянному миру — бытие и мышление.

Со времен Сократа, Платона и Аристотеля идея единого бога, промыслителя и устроителя мира, все более утверждается в сознании образованных греков. Теперь они относились к старинным мифам о богах и героях как к увлекательным литературным сюжетам или аллегорически истолковываемым сказаниям. В диалоге «Софист» Платон утверждает: «Мы знаем, что и мы, и другие живые существа, и то, из чего произошло все природное, — огонь, вода и им родственное, — суть произведения бога, каждое из которых им создано». Он иронизирует над «убеждением и словами большинства» о том, что «все это природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины, производящей без участия разума». Созидательная деятельность бога красочно изображена Платоном в «Тиммее», где описывается, как Демиург (творец, созидатель) упорядочивает бесформенную материю и вкладывает в мировое тело наделенную умом душу.

Сходным образом и Аристотель рассматривал бога как мировой ум, организующий и приводящий в движение материю. «Деятельность ума, — писал философ в «Метафизике», — это жизнь, а бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо».

В течение последних веков до н. э. эти идеи становятся общеизвестными не только во всем греческом мире, но и широко распространяются как среди восточносредиземноморских народов, так и между образованными римлянами. Поэтому знакомство херсонеситов эллинистического времени с монотеистическими идеями греческих идеалистов IV в. до н. э. не вызывает сомнений.

Восточный религиозный монотеизм обращался прежде всего к миру человеческих чувств, порождая у верующих представление о всемогущем непознаваемом божестве, некоем иррациональном волевом начале бытия. Типичным примером такого представления о боге является образ древнееврейского Яхве, эмоционально относящегося к человечеству в целом и «избранному» им народу в частности, карающему, испытывающему и спасающему людей по своей воле. В какой-то мере эти черты можно проследить и в древнеантичных религиозных воззрениях. Однако в позднейшие века монотеистические идеи Ксенофана, Платона и Аристотеля, а также стоиков, в том числе и римских (Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия), рационалистичные в своей основе, имели гораздо более философский, нежели религиозный характер.

Философски образованные греки и римляне эпохи эллинизма и первых столетий существования Римской империи представляли верховного бога главным образом не как личностное, эмоциональное существо, а в качестве универсальной мировой закономерности, созидающей и поддерживающей порядок в космосе и государстве. Долг каждого человека состоит в служении этому божеству порядка, прежде всего честным выполнением общественных обязанностей в соответствии с социальным статусом индивида. Бог определяет, кому быть императором, сановником, военачальником, купцом, ростовщиком, землевладельцем, ремесленником, свободным крестьянином, арендатором или рабом, но каждый из них наилучшим образом обязан выполнять свой долг перед государством и божеством. Наиболее сильно эта идеология проявилась в римском государственном культе Юпитера Лучшего Величайшего, почитавшегося всюду, где стояли римские войска и действовала римская администрация, в том числе и в Херсонесе II в. н. э. В сознании подданных империи он сливался с греческим Зевсом и позднеегипетским Сераписом, выступал в виде высшей космической силы, устроителя мироздания, покровителя римской мировой державы. Как далекого, чужого, но всесильного бога власти, Юпитера почитали и входившие в состав империи подчиненные народы.

В эпоху поздней античности наряду с концепцией высшего божества развивались и идеи о бессмертии души. От лица Сократа Платон разрабатывает в «Федоне» и других диалогах понятие души как самодвижущего начала, в чем трудно не заметить развитие орфико-пифагорейской традиции. «Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, — пишет афинский мыслитель, — а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно — и тоже в высшей степени — наше тело».

В таком же духе Платон рассуждает о том, что «наши души до того, как им довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом». Причем после смерти душам добродетельных людей «выпадает лучшая доля, а дурным — худшая». Душа достойного человека «уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и — как говорят о посвященных в таинства — впредь навеки поселяется среди богов».

Во всех этих высказываниях ощущается не только переосмысленная орфико-пифагорейская концепция, но и слышны мотивы будущих, расцветших в первые века н. э. религиозно-мистических учений, среди которых важнейшую роль суждено было сыграть христианству.

2. Бог-сын, спаситель. В эпоху постоянных войн и Крушения сменяющих друг друга на территории Ближнего Востока мировых держав (Ассирийской, Ново-Вавилонской, Персидской, империи Александра и царств его полководцев, республиканского, а затем и императорского Рима), при разрушении прежних социальных связей и дискредитации традиционных верований и представлений человек ощущал себя все более одиноким и незащищенным перед внешними силами, за действиями которых, как казалось, стоит воля всемогущего бога. В такой ситуации естественным было появление идей о том, что в мире существует некая благорасположенная к людям сила, заботами которой, в конечном счете, будет восстановлена справедливость — на том или даже на этом свете. Этот близкий людям, небезразличный к их страданиям «добрый бог», не несущий ответственности за мировое зло, выступал в двух основных ипостасях: как справедливый судья загробного мира (что наиболее ярко проявилось в образе египетского Осириса) и как спаситель, который сокрушит силы зла и утвердит царство справедливости на земле (наиболее популярный образ у иудейских пророков). В равной мере обе эти функции приписывались ирано-малоазиатскому Митре, а впоследствии и христианскому богу-сыну, явившемуся на землю в облике Иисуса.

Важно подчеркнуть, что в древнеегипетской религии II—I тыс. до н. э. загробная участь усопшего и само его бессмертие строго связывались с уровнем его нравственности. Представшая перед Осирисом душа должна была доказать свою невиновность в сорока двух основных грехах, которые могут быть суммированы как убийство, воровство, ложь и особенно лжесвидетельство, супружеская измена, причинение ущерба ближнему, кощунство против богов и умерших. В этой концепции египтяне впервые в истории выразили ставшую много позднее краеугольной в христианстве и исламе (а также, независимо от ближневосточной традиции, — в индуизме, буддизме, джайнизме) идею, что судьба умершего всецело зависит от нравственного характера земной жизни.

Египетская концепция бессмертия души и обусловленности ее будущей участи предшествующими делами оказала значительное воздействие на орфико-пифагорейские воззрения древних греков. Впрочем, первые проникновения этих представлений к жителям Эллады должны быть отнесены, по всей видимости, к гораздо более раннему времени — к эпохе существования Крито-Микенской цивилизации II тыс. до н. э. Как можно предполагать, античные греки унаследовали от нее мифы о Миносе (легендарном царе Крита, ставшем судьею умерших), о местопребывании душ избранных на островах Блаженных или Елисейских полях, прообразом которых были «поля Иалу» египетских сказаний. Будучи издревле отождествляемым греками с Дионисом, а затем сего разнообразными восточными коррелятами (Дионисом-Сабазием, фригийским Аттисом, сирийским Адонисом) в условиях эллинистического Египта Осирис трансформировался в образ синкретического божества Сераписа, сочетавшего функцию верховного божества, бога-спасителя, судьи и владыки умерших. Однако этот культ имел всегда искусственный, государственный характер и не получил широкого распространения в массах. В сознании простого народа Египта и многих других стран античного мира Осирис вплоть до окончательной победы христианства оставался преимущественно богом загробного царства, обеспечивающим справедливое воздаяние и вечную жизнь после смерти.

Сходная, однако в значительной степени более интеллектуалистическая и элитарная концепция сложилась в Египте последних веков до н. э. и первых веков н. э. вокруг культа древнего бога знаний Тота. Он отождествлялся с греческим Гермесом и почитался в эпоху поздней античности под именем Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего). Его адепты, развивая как древнеегипетские, так и греческие, дионисийские и орфико-пифагорейские традиции, стремились к овладению тайнами знания, позволявшими мистически воспринять этого бога и отождествиться с ним. В их среде развивается близкая по духу к орфизму и платонизму спиритуалистическая концепция, согласно которой души людей при рождении нисходят из лона божественного света во тьму материального мира и, приобретая тем самым телесность, утрачивают изначальное совершенство. Для спасения им нужно обрести истинное знание и, овладев соответствующей методикой медитаций и психотренинга, пробудить в душе полуугасшие искры света и воссоединиться с божеством. На этом пути Гермес Трисмегист помогает человеку достичь духовного познания (гносиса) собственной истинной сущности, тождественной божественному первоначалу бытия. Такая доктрина послужила основой многочисленных гностических учений I—II вв. н. э., распространенных в узком кругу разочарованных в жизни интеллектуалов больших средиземноморских городов. Эти учения в III в. развились в мистическую философию неоплатонизма.

Характерно, что оба греко-египетских синкретических бога — спасители душ умерших — Дионис-Осирис и Гермес-Тот — с точки зрения античного мировоззрения были сыновьями верховного бога греческого пантеона Зевса, тождественного римскому Юпитеру, Серапису птолемеевского Египта или месопотамскому Бел-Мардуку, которого все чаще именовали просто Белом (в Финикии — Ваалом); то есть Господом. При этом Дионис, равно как и другие его корреляты — боги умирающей и воскресающей растительности (Осирис, Аттис, Адонис, Сабазий), представал в образе страдающего, невинно убиенного, но вновь вернувшегося к жизни бога. Этому учили не только орфики или египтяне, но и священнослужители многих других культов. Так, во Фригии во время празднеств в честь Аттиса жрец обращался к толпам народа: «Утешьтесь, благочестивые, подобно тому, как спасен бог, спасетесь и вы!». Аналогичные заверения можно было слышать и в других областях Восточного Средиземноморья — от Египта до Фракии, от Сицилии до Армении и Месопотамии. Бог-отец властвовал в этом мире, а бог-сын обещал праведным бессмертие и блаженство на том свете, ссылаясь при этом на собственную трагическую участь.

Как видим, в эпоху эллинизма возникавшие независимо друг от друга или же находившиеся ранее в опосредованной связи культы умирающего и воскресающего божества природы начинают трансформироваться в некую синкретическую, единую по своей идейной сути, но облеченную в разнообразные мифологические сюжеты доктрину, согласно которой некое божество (в тенденции — сын высшего бога) устраивает души умерших на том свете.

Однако в условиях поздней античности в восточносредиземноморских царствах, а затем провинциях Римской империи, складывался и развивался другой тип образа бога-спасителя, призванного не столько обеспечить достойную участь душам умерших, сколько победить силы зла и утвердить царство добра и справедливости на земле. В эпохи общественных потрясений и бедствий рождалась надежда, что в облике победоносного царя в мир должен прийти посланец высшего бога и навести порядок, восстановить справедливость. Такие помыслы содержатся уже в восходящем к первой половине II тыс. до н. э. древнеегипетском тексте, называемом «Пророчество Нефертити».

Наибольшей остроты идея пришествия божьего посланца, Спасителя-Мессии, достигает у древнееврейских пророков во второй четверти I тыс. до н. э., когда оставшиеся после распада державы Соломона два маленьких царства — Израиль и Иудея — оказались перед лицом смертельной угрозы со стороны могущественных военных деспотий Месопотамии — Ассирии и Вавилонии, а правящая верхушка, все более отходя от заповедей традиционного права (освященных авторитетом Моисея и самого Яхве), начинает беззастенчиво угнетать простой народ и воспринимать чужеземные культы. Осознавая обреченность своих государств в борьбе с многократно превосходящим по силе противником и понимая неисправимость душ власть имущих и богачей, но в то же время уповая на божью милость и справедливость, пророки возвещали народу о грядущем суде над угнетателями и пришествии царства божьего. Как пишет С.С. Аверинцев, «в кризисную эпоху пророков этот эсхатологический оптимизм, умозаключавший от бедственного настоящего к благополучию будущего… приобретает вполне сложившийся облик».

Наиболее ярко этот комплекс идей представлен в «Книге пророка Исайи», состоящей, как полагают исследователи, из объединенных в рамках единой традиции разновременных текстов, связанных общей темой — пророчеством о последних днях мира, приходе Мессии, божьем суде и торжестве справедливости на земле. Вот как рисуются последние времена:

Земля опечалена, ослабевает; вселенная изнемогает, ослабевает; изнемогли вельможи народов земных.

И земля была осквернена жителями своими; потому что они преступили учение, изменили закон, разрушили завет вечный.

Поэтому проклятие пожрало землю, живущие на ней понесли наказание; поэтому жители земли сожжены, и осталось немного людей.

Но затем, после наказания, «Господь Саваоф устроит для всех народов пир>.

И смерть будет уничтожена навеки; и Господь Бог отрет слезы со всех лиц и изгладит срам народа своего со всей земли…

И в тот день скажут: вот он, Бог наш; мы надеялись на него, и Он спас нас…

В тот день «мертвые оживут…, мертвые воскреснут», но «владыки», творившие зло, «умерли, не оживут; они мертвы, не воскреснут; потому что Ты наказал и истребил их, и изгладил всякую память о них». Эти же мотивы отчетливо выражены и в «Книге пророка Даниила», автор которой предсказывает, что грядет «сын человеческий», царство которого будет вечным и справедливым. Об этом же гласили слова, приписывавшиеся пророку Иезекиилю: «Близок день Яхве, день мрачный; година народов наступает», а согласно Иеремии, в день пришествия Мессии Яхве заключит со своим народом новый завет и установит царство справедливости.

Идеи мессианизма, вдохновлявшие иудейский народ в годы героической борьбы за независимость против Ассирии и Вавилонии, лежали в основе надежд различных иудейских религиозных партий I в. до н. э. — I в. и. э., особенно ессеев и фарисеев, а также общин первых христиан, еще не отпочковавшихся полностью от иудаизма.

В основе религиозных представлений ессеев, известных также под именем кумранской общины, лежало во многом навеянное древнеиранскими зороастрийскими воззрениями учение о борьбе «сынов света», праведных и благочестивых, и «сынов тьмы», насильников, захвативших власть на земле. Опираясь на традицию пророческой литературы, ессеи уповали на скорое пришествие Мессии. Ожидая его, они уходили от «царства зла», подчиненного иерусалимскому жречеству и иноземным властителям, в пустыню, где на безлюдном берегу Мертвого моря и организовали свои общины. В одном из их текстов, посвященных приходу Мессии, говорится: «в руки бедняков передашь ты врагов всех стран, в руки склоненных к праху (передашь их), чтоб унизить могущественных из народов, чтоб воздать воздаяние нечестивцам».

Сходные, хотя и не в столь социально окрашенной форме представления содержались и в записанном позднее в Талмуде учении фарисеев о грядущем приходе Мессии: «Всесвятой пригласит все народы к себе и будет их беспрестанно судить по законам божьим». О том же говорится и в Евангелии от Матфея: «Когда придет сын человеческий…, тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов».

Наряду с иудейским, а вероятно, и раньше его, эсхатологическое учение о конце света и о страшном суде развивала и зороастрийская религия древних иранцев. В поздних частях Авесты, священной книги зороастрийцев, говорится о неизбежном приходе в мир спасителя — Соашинта (по некоторым мифам — потомок Зороастра или его новое воплощение), который сокрушит духа зла и установит вечное царство правды и справедливости. В зороастризме же была разработана и концепция различной загробной участи людей: одни, благочестивые и добродетельные почитатели Ахура-Мазды, после смерти попадают в его светлое царство — рай, тогда как нечестивцы и грешники оказываются в аду, а затем, после пришествия спасителя, окончательно истребляются вместе с Ариманом — «князем тьмы».

Эти воззрения вошли в систему митраизма Она возникла после утверждения греко-македонского господства в Передней Азии как своего рода реакция воинственно настроенной части малоазийско-иранских народов против власти иноверцев. В древних текстах Авесты Митра не фигурирует — его присутствие нарушало бы последовательно дуалистическую концепцию ортодоксальной зороастрийской доктрины. Однако среди народа и особенно военной аристократии он, видимо, пользовался большой популярностью, так что персидский царь Артаксеркс II в первой половине IV в. до н. э. узаконил его культ официально. В позднем варианте Авесты Митре уже посвящена обширная молитва, где он назван созданьем Ахура-Мазды, но столь же достойным почитания, как и сам создатель.

Особым почитанием пользовался Митра при дворах восточных династий эллинистического времени, возводивших свое происхождение к Ахеменидам. Это непосредственно отразилось в необычайной популярности имени «Митридат» у правителей Понтийского царства (здесь из одиннадцати владык его носили семеро, считая и основателя династии правителя Киоса), Парфии, Армении, Коммагены и др. Однако в государствах Малой Азии это не был уже собственно культ иранского Митры. Он вобрал в себя элементы фригийской религии Матери богов Кибелы и ее мужских коррелятов (Аттиса, отождествленного с Дионисом Сабазия и др.)» идеи позднегреческой философии, в частности стоический культ мужества, долга и бескорыстной, самоценной добродетели, столь близкий исконному нравственному образу этого бога. Митра приобрел в соответствии с нормами эллинской религии устойчивый иконографический облик — прекрасного юноши, убивающего быка, который символизирует злое начало мироздания. Так Митра становится типичным синкретическим божеством эллинистического времени, сочетающим в себе черты иранских, малоазийско-кавказских и греческих верований.

Уже во II в. н. э. Митра становится популярнейшим богом солдатских масс. С конца того же столетия, со времен правления Коммода и особенно династии Северов, адептами этого божества выступают сами августейшие особы, их двор, военачальники и чиновники различных рангов. По мере того как приобретение власти в империи перестает зависеть от римского сената, а всецело определяется настроениями легионов и непредсказуемыми перипетиями борьбы различных претендентов на престол, в сознании масс все более укрепляется мысль о воздействии солнечного божества — Гелиоса-Митры — на результат. Поэтому победитель, утверждающийся в Риме, рассматривается как получивший власть от светоносного бога-воителя. Императоры принимают в свой титул его эпитеты «непобедимый» и «вечный», объявляют себя его верховным жрецом (Гелиогабал) или даже земным воплощением бога (Аврелиан), Фактически на несколько десятилетий в III в. солнечный бог солдат и «солдатских» (зачастую даже по происхождению) императоров становится верховным божеством империи. Даже в IV в., когда верховная власть все более тесно связывает себя с христианской церковью, культ солнечного бога не только сохраняется и признается еще Константином (воздвигшим в своей новой столице статую Гелиоса), но на несколько лет в эпоху правления Юлиана вновь становится религией императора и его окружения.

Конечно, Митраизм как широко распространенная и влиятельная религиозная доктрина имел детально разработанное вероучение и весьма сложный ритуал. К сожалению, о них мы имеем лишь самые общие представления. Известно, что, как и зороастрийцы, митраисты признавали две основные действующие в мире силы: воли или субстанции — высшее божество, фактически восходящее к иранскому Ахура-Мазде, но в греко- и латиноязычной среде подданных империи обычно называвшееся Временем, Кроносом или Сатурном, порождающим остальных космических богов и злое начало — Аримана-Плутона с ратью демонов. Посредником между высшим богом и людьми является именно Митра — бог-борец и заступник, совершающий ряд подвигов (в частности, убивающий космического свирепого быка) и затем удаляющийся на небо, где и становится сопричастным солнцу. Но и оттуда Митра продолжает помогать людям в борьбе со злом, особенно после смерти, когда (и в этом сюжете трудно не заподозрить вавилонскую образность) злые и добрые силы борются за душу усопшего. Однако Митра не только обеспечивает благую участь своим адептам, но и, в конце концов, должен вернуться в мир, дабы огнем искоренить зло и возродить вселенную в чистоте и свете.

Достаточно характерным был и митраистскйй культ, к которому могли быть причастны исключительно мужчины. Посвящение сопровождалось специальными обрядами, во многом восходящими к мистериям малоазийских, в частности фригийских, связанных с почитанием Сабазия и Аттиса, культов. Верующие принимали крещение водою или кровью, причащались (как сторонники ряда древнегреческих культов и христиане) хлебом и вином, справляли совместные тризны. Богослужение в специально оборудованных естественных или искусственных пещерах, где заднюю стенку занимало культовое изображение Митры, совершалось при факелах, светильниках и лампадах, причем культ света играл особую роль в погребальном ритуале.

Как видим, вплоть до разработки христианами концепции Иисуса Христа как сына божия, явившегося в мир и пострадавшего за людей Спасителя (Мессии), образ Митры наиболее полно совмещал обе основные функции складывавшегося образа сына-бога — покровителя усопших праведников, будущего судьи страшного суда. Однако слабой стороной митраизма было то, что он пренебрегал женским божеством — богиней-матерью, столь издревле, со времен каменного века почитаемой во всем переднеазиатско-средиземноморском регионе.

3. Богиня-мать. Образ богини-матери, персонифицирующий животворящие, плодоносящие силы природы. был связан с традиционными земледельческими культами, с обрядами по обеспечению продолжения рода. Ее культ выступал обязательным компонентом всякой (за исключением разве что иудейской, в том виде, как она представлена в Ветхом Завете) религии древности. Наиболее популярными его формами были Кибела — великая фригийская мать богов, отождествлявшаяся с прародительницей греческих богов Реей; богиня растительности и любви семитских народов Передней Азии, почитавшаяся как Иштар в Месопотамии и как Астарта — прототип Афродиты — в Сирии и Финикии; египетская Изида, подательница жизни и спасительница своего растерзанного мужа Осириса. Характерно, что у всех этих богинь были мужские корреляты. Так, с Кибелой был тесно связан Аттис, или Сабазий, с Иштар — Даммузи, с Астартой — Адонис, Таммуз, или Баал. Все они по той или иной причине погибали и так или иначе воскрешались при помощи богини природы.

Плодоносящие силы природы, как уже отмечалось, олицетворяли и различные древнегреческие, а также отождествлявшиеся с эллинскими образами италийские богини: Гея и Рея, Деметра (соответствовавшая италийской Церере), Артемида (Диана) в разнообразнейших ее ипостасях, Афродита (Венера) и, безусловно, супруга Зевса (Юпитера) — Гера (Юнона). Все они так или иначе были связаны с культом плодородия. С незапамятных времен, по мере расширения связей как между самими греческими общинами, так и между эллинами и соседними народами они начали сливаться в сознании верующих или, уже главным образом в эллинистическое время, сознательно отождествляться мифографами и жрецами. О них повествовали многочисленные и самые разнообразные мифы, однако функции, которые им приписывали, были весьма сходны: обеспечение обильного урожая и продолжение рода.

Сходство основных функций при все усиливающемся восприятии мифических сказаний как символических образов или, напротив, забавных развлекательных сюжетов приводит к слиянию традиционно греческих и восточных богинь. Еще более это усиливалось в позднеэллинистическое время, когда под воздействием становившейся все более популярной философии Платона Великая Богиня природы уже не связывалась с каким-либо одним из своих образов. Она представлялась как некая мировая душа, одухотворяющая все живые существа и неким мистическим образом присутствующая в них. В платоновском «Тимее» изложена теория космоса, управляемая идеями и мировой душой, обладающей самостоятельным существованием, но пронизывающей весь мир. Дальнейшую философскую разработку эта концепция нашла у неоплатоников, главным образом у Плотина и его соученика, крупнейшего раннехристианского мыслителя Оригена (III в. н. э.). Но на уровне «обыденного сознания», непосредственно связанного с образно-символическим строем древних мифов, идея Великой Богини как животворящего начала мироздания прекрасно выражена в литературе первых веков н. э., особенно у Апулея в «Золотом осле».

Превращенный в осла за свое легкомыслие и распутство главный герой, не теряя надежды вновь обрести человеческий облик, так обращается к «царственному лику священной богини»: «Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков…, будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном, морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба (т. е. Дианой-Артемидой)…, будь Прозерпиною… Как бы ты ни именовалась, каким обрядом, в каком бы обличии не надлежало чтить тебя, — в крайних моих невзгодах ныне приди мне на помощь…».

А вот что, по мнению Апулея, должна сказать о себе своим адептам эта великая богиня: «Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времени… Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Пессистунской матерью богов (т. е. Кибелой), тут исконные обитатели Аттики — Минервой кекропической (т. е. Афиной в ее облике покровительницы земледелия), здесь кипряне, морем омываемые — Пафийской Венерой (Афродитой, отождествленной с финикийской Астартой), критские стрелки — Дианой Диктиннской (Артемидой), трехъязычные сицилийцы — Стигийской Прозерпиной (Корой-Персефоной подземного царства), элевсинцы — Церерой (Деметрой), древней богиней, одни — Юноной (Герой), другие — Беллоной (древнеиталийская, сабинская богиня войны, отождествленная с малоазийским лунным божеством), те — Гекатой (греческая богиня, очевидно, восточного происхождения, близкая Персефоне, Артемиде и Селене, богине Луны), эти — Рамнузией (Немезида, богиня справедливого возмездия), а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем — царственной Изидой».

Заключение Апулея достаточно красноречиво: действительно, связанная с культом возрождающегося Осириса и побеждающего зло (Сета) их сына — Гора, Изида была давно знакома грекам, а в эпоху эллинизма она становится самым почитаемым женским божеством от Южной Италии и Нижнего Дуная до Ирана, до Бактрии и Индии. В эллинистическом Египте она почиталась как супруга верховного бога Сераписа, а в Риме ее официальное признание относится к I в. до н. э. В эпоху империи ее культ пользовался покровительством государственной власти и распространялся везде, где существовало римское владычество, и даже на землях народов, оказавшихся в орбите культурного влияния позднеантичной цивилизации. Так, например, несколько лет назад статуэтка Изиды была найдена при раскопках Херсонеса. Известны они даже на территории Правобережной Украины в слоях II—III вв. н. э., когда здесь были распространены памятники Черняховской культуры.

Однако для малоазийских народов и издревле связанных с ними понтийских греков в эллинистическое и раннеримское время более характерным было почитание богини плодоносящих сил природы в образе матери богов Кибелы. В Херсонесе ее культ был достаточно широко распространен, но главная роль в юго-западном Крыму по-прежнему принадлежала Деве-Артемиде. Впрочем, как видно из приведенного выше текста Апулея, в первые века н. э. в различных местах античного мира фактически почитали единое женское божество, одухотворявшее мир, признавая, что различные древние богини являются лишь его образами.

Как видим, для позднеантичного религиозного сознания было характерно почитание трех основных божественных сущностей, в той или иной форме соотносимых друг с другом. Развитие религиозно-философской мысли неумолимо шло в сторону их все более тесного сближения, вплоть до частичного отождествления. Все более утверждалась идея единства мировой субстанции, персонифицирующейся в образе высшего бога или богини-матери, воздействующих, непосредственно или чаще через своих посланцев, на земной мир. Это мировоззрение, оформляющееся в самых разнообразных философско-мистических концепциях первых веков н. э., противоречиво уживалось с сохранявшимися повсеместно старыми культами и обрядами, которых по традиции придерживались жители каждого античного города и деревни. В каждой провинции и области позднеантичного мира, будь то Египет или Галлия, Сирия или Испания, Греция, Северная Африка, Малая Азия, Балканы или юго-западный Крым, общие тенденции реализовались в контексте традиционных для данной территории верований, мифов и представлений, в условиях специфического для данного региона взаимодействия местных традиций и многообразных идейных влияний со стороны.

3. Верования херсонеситов в первые века нашей эры

На протяжении всей эпохи римского господства в южном Крыму в Херсонесе, как показал В.Ф. Мещеряков, в основном сохранялся традиционный городской пантеон в том виде, как он сложился еще в эллинистическое время. Во главе его стояла богиня Дева, образ которой объединил черты Артемиды, Ифигении и Тихе — богини судьбы. Дева являлась постоянной покровительницей и защитницей города, с ней было тесно связано божество Херсонас, олицетворявшее гражданскую общину полиса. Кроме них горожане почитали и других персонажей общегреческого пантеона: Зевса, Гермеса, Афродиту. Однако в первые века н. э. заметен упадок официальных культов таких богов, как Геракл и Аполлон, а также Диоскуров и многих других, что справедливо связывается исследователями со все углублявшимся кризисом полисной идеологии.

Обратной стороной этого процесса было расширение круга частных культов, справлявшихся не всей общиной, а отдельными семьями или религиозными кружками. Они были связаны, как правило, с почитанием иноземных, имевших обычно синкретический характер божеств — Юпитера Лучшего Величайшего, почитавшегося римскими военнослужащими, фригийско-фракийского Сабазия, отождествляемого с Дионисом, абстрактного безымянного Бога Высочайшего, Митры, Кибелы и Изиды. При раскопках города и некрополя неоднократно встречались их статуэтки, рельефные изображения и связанные с ними посвятительные надписи. Уже одно это говорит о важных переменах в мировоззрении граждан, которые становились все более безразличными к образам своих традиционных богов и искали новые объекты поклонения.

При рассмотрении материалов погребений наиболее очевидны изменения в религиозном сознании херсонеситов при переходе от эллинистического к римскому времени. Для первых веков н. э. характерно появление особой заботы о судьбе умерших, что было связано с упрочением веры в бессмертие души и развитием культа божественных сил, обеспечивающих благую участь усопшего в загробном мире. Археологически это находит выражение в массовом возведении дорогостоящих склепов и гробниц, в сюжетах росписи их стен и в обилии сопроводительного инвентаря, имеющего отчетливо выраженный магический смысл.

Один из херсонесских склепов позднеантичного времени

Склепы с нишами-лежанками распространяются в некрополях Северного Причерноморья на рубеже и в первые века н. э. Установлено, что сама идея подобного рода конструкции погребального сооружения была воспринята припонтийскими греками от жителей Малой Азии, где аналогичные склепы известны с VI в. до н. э. Появление и распространение таких камерных погребальных сооружений в некрополях северопричерноморских городов, в том числе и в Херсонесе, связано с целым рядом причин. Среди них в первую очередь следует назвать не только рост благосостояния социальных верхов в сравнительно благополучную эпоху римского владычества в Причерноморье, но и все большую переориентацию общественного сознания в сторону проблем загробного существования души, происходившую при все усиливающемся (по мере укрепления экономических и политических связей между городами северного и южного берегов Понта) воздействии религиозных представлений населения малоазийских областей. Со времен Митридата VI (первая половина I в. до н. э.), в условиях синтеза элементов греческих, анатолийских и иранских воззрений все более стирались различия в мировоззрении эллинского и в той или иной степени эллинизированного населения подвластных Понтийскому царству, а затем и Риму областях Причерноморья.

Характерными чертами многих склепов Херсонесского некрополя, как и некрополей других причерноморских, балканских и малоазийских городов первых веков н. э., являются красочные картины вознесения крылатым гением души умершего. О том же говорят многочисленные рельефы, на которых представлены сцены загробной трапезы — пира, где усопшие вкушают фрукты и вино. С помощью последнего во время дионисийских празднеств человек приводил себя в состояние экстаза и таким образом сливался с божеством. По сравнению с эллинистической эпохой в первые века н. э. в погребениях происходит резкое увеличение посуды, предназначенной для еды и особенно для питья. Обычными становятся кувшины и кубки различных типов, на корпус которых порою наносились призывы пить и радоваться, аналогичные тем, которые восклицались на празднествах Диониса.

Но если связанные с идеей загробного существования орфико-дионисийские элементы погребального обряда имели в Херсонесе местные корни, то наблюдающаяся в первых веках н. э. традиция проникновения в погребальный ритуал культа мирового огня и божественного света имеет в своей основе восточные, главным образом иранские, зороастрийско-митраистские воззрения. С конца II в. в составе погребального инвентаря херсонесского некрополя резко увеличивается количество светильников. В некоторых склепах их насчитывают десятками. Во всех восточных религиозных учениях огонь, свет и светильники играли важную роль, а в древнеиранских обрядах культу огня придавалось ведущее, определяющее значение.

Вознесение крылатым гением душ усопших. Из росписей позднеантичного херсонесского склепа

Почитание огня и светильников было широко распространено в Каппадокии и других областях Малой Азии. Вместе с тем огонь рассматривался и некоторыми греческими философами (начиная с Гераклита) как божественный элемент, к которому, по мнению стоиков, после смерти должны были вернуться души умерших. Определенную роль огонь играл в мировоззрении орфиков, именовавших посвященных факелоносцами Диониса.

Включение города в сферу римской политики, развитие экономических связей с соседними провинциями, серьезные сдвиги в социальных отношениях и политической жизни города при массовом притоке выходцев из малоазийских и балканских областей, а также при наличии в городе солдат-фракийцев, римских военнослужащих и членов их семей определяло характер развития религиозного мировоззрения херсонеситов. Оно отличалось взаимодействием традиционно греческих, в том числе и дионисийско-орфических воззрений, с малоазийско-иранскими, главным образом митраистскими, и официально римскими, идейными направлениями, а также со многими другими религиозно-мистическими воззрениями самого разнообразного происхождения. При этом в Херсонесе, как и в других античных городах первых веков н. э., религиозные искания концентрируются преимущественно вокруг трех синкретических фигур: верховного бога-вседержителя, бога-спасителя, посредника между высшим божеством и земным миром, и богини плодоносящих сил природы.

Распространение культа «Бога Высочайшего», не имеющего определенного имени, было связано с синкретизацией образов глав греческого и римского пантеонов — Зевса, почитавшегося самими херсонеситами, и Юпитера Лучшего Величайшего — верховного бога Римской империи, с таинственными верховными божествами восточных религий, среди которых особенно выделялся иудейский «единый» и «незримый» Яхве.

Во многих малоазийских и херсонесских надписях III в. часто встречается посвящение «богу» без каких-либо его определений. Известны также анатолийские посвящения богу-заступнику, богу справедливому, богу высочайшему. Как полагает Е.С. Голубцова, во всех этих эпитетах отмечаются определенные качества абстрактного божества, не имеющего уже никакого конкретного имени. Подобного рода посвящения нет оснований связывать с христианскими воззрениями как таковыми. Однако в них, как и в христианских текстах того времени, отчетливо проступает общая для всей поздней античной синкретической религиозности тяга к монотеизму.

В условиях идейных исканий первых веков н. э. образы бога высочайшего и бога-заступника, бога-спасителя тесно переплетались, а порою, вероятно, и сливались в некий универсальный образ бога как такового. Однако в аспекте заупокойного культа его образ в сознании херсонеситов складывался из черт Диониса-Сабазия и, очевидно, светоносного Митры. Погребальный обряд сочетал орфико-дионисийские и малоазийско-митраистские черты, вошедшие частично и в символику христианского культа (свечи, причащение вином, символы чаши и виноградной лозы и др.). Как и в христианстве, в синкретических верованиях основной массы жителей причерноморских городов III в. единство и одновременное с ним различие бога-высочайшего и бога-спасителя могло осмысливаться при помощи образов «отца» и «сына», прототипами которых в данном случае должны были быть Зевс и Дионис. Однако с Сабазием на Балканах и в Малой Азии, равно как и во всем Причерноморье, отождествлялся и Зевс, и Дионис. Подобного рода алогичности были присущи позднеантичному синкретизму в целом, но, очевидно, слабо осознавались на уровне бытовой религиозности. Формами их преодоления в III—IV вв. стали философия неоплатонизма и вырабатывавшаяся на вселенских соборах догматика ортодоксального христианства, синтезированные в неоплатонической теологии ранневизантийского православия, провозгласившей «неслиянность» и «нераздельность» ипостасей христианской троицы: бога-отца, бога-сына и святого духа.

Третьим универсальным для позднеантичного синкретизма и распространенным в греческих городах Северного Причерноморья образом было женское божество плодоносящих сил природы, сочетавшее черты Кибелы, Деметры, Артемиды, Изиды, Афродиты и прочих богинь древних пантеонов. В Херсонесе великая богиня по устоявшейся традиции почиталась как Дева-Артемида. Однако в частных культах первых веков н. э. все большую роль начинает играть Кибела, почитающаяся как «мать богов» — «богородица». В этой же роли издревле выступала и Изида — мать побеждающего злые силы Гора. Широчайшее распространение культа богини-матери во всем позднеантичном мире предопределило превращение образа Марии, матери Иисуса, в главный объект поклонения византийского христианства как заступницы людей перед богом.

Религиозное сознание, особенно на уровне необразованных масс, в своем движении меньше всего следует логике собственного вероучения, определяясь и направляясь эмоциями и связанными с ними устойчивыми ассоциациями образов. Среди последних в наследство от поздней античности раннесредневековому христианству достаются пары отца-вседержителя и сына-спасителя, связанного с идеей смерти и воскресения, и богини-матери с младенцем на руках, призванным победить зло и восстановить попранную справедливость. Функционально бог-сын и бог-младенец по сути дела идентичны, и религиозное сознание легко отождествляет их, наполняя и подменяя ими образ распятого во времена правления Тиберия иудейского проповедника Иисуса из Назарета.

Как видим, идейно-образный строй синкретического религиозного мировоззрения херсонеситов первых веков н. э., казалось бы, благоприятствовал восприятию христианского вероучения, соприкасаясь с последним в ряде существенных положений. Однако в неменьшей степени он создавал почву и для распространения в среде горожан митраизма или, скажем, пантеистической религии Изиды. Если мы сопоставим социально-экономические и политические условия жизни Херсонеса, его этнический состав и мировоззрения его граждан римского времени с той средой, где до эпохи правления Константина зарождалось и распространялось христианство, то увидим, что они были во многих моментах принципиально различными.

Утверждение христианства в Херсонесе, средневековом Херсоне — Корсуни

1. Проникновение христианства в юго-западный Крым