Домбровский О.И. Крепость в Горзувитах. Симферополь : Таврия. 1972 г.

..Там же построил он замок Алустон и замок в округе Горзувитской.

Прокопий Кесарийский, «О постройках».

Крепость, построенная почти полтора тысячелетия назад, долгое время защищала от вражеских набегов Гурзуф и его сельскую округу. С укреплением в Гурзуфе — Горзувитах — связаны интересные страницы истории Крыма, которые много веков спустя сумели прочесть ученые.

Об этом памятнике прошлого, о многих важных событиях крымского средневековья и рассказывает книга О. Домбровского. В ее основу легли результаты многолетних исследований, проведенных автором и его коллегами — сотрудниками Крымского отдела Института археологии АН УССР.

Предисловие

Скромная известность Гурзуфа наших дней — одного из привлекательных курортных мест Большой Ялты — далека от того значения, которое имел он в эпоху раннего средневековья. Его короткая военно-политическая слава давно угасла, сделалась достоянием истории; однако в последние годы она вдруг ожила на страницах путеводителей и краеведческих очерков. Скудные сведения источников о средневековом Гурзуфе то и дело переходят из книжки в книжку и, к досаде историков, начали уже обрастать всякими нелепыми вымыслами. Но в одном сходятся все — и дипломированные ученые, и просвещенные дилетанты: Гурзуф, судя по названию и местоположению на побережье, — это Горзувиты, упомянутые Прокопием Кесарийским в трактате «О постройках»!. А из этого не следует ли само собой, что руины на двурогой Горзувитской скале, выступающей в море к югу от холма Балготур, и есть остаток Юстиниановой крепости («замка»)?

Казалось бы, все очень просто: где еще в Гурзуфе можно найти более подходящее место для приморской твердыни? И все же многим историкам и археологам отождествление это представляется малоубедительным.

В самом деле, не могла ли крепость Юстиниана находиться в ином месте, пусть, на наш взгляд, и менее удобном, например, на Балготуре? Ученые не исключали этой возможности. Однако от вершины холма до моря далековато, и крепость, будь она построена здесь, не смогла бы контролировать берег и гавань, а в этом ведь и состояло ее назначение. Признаков каких-либо средневековых боевых сооружений на Балготуре до сих пор не найдено. Но хотя на Гурзуфской скале остатки таковых налицо, для выяснения времени этих построек всегда недоставало объективных археологических данных.

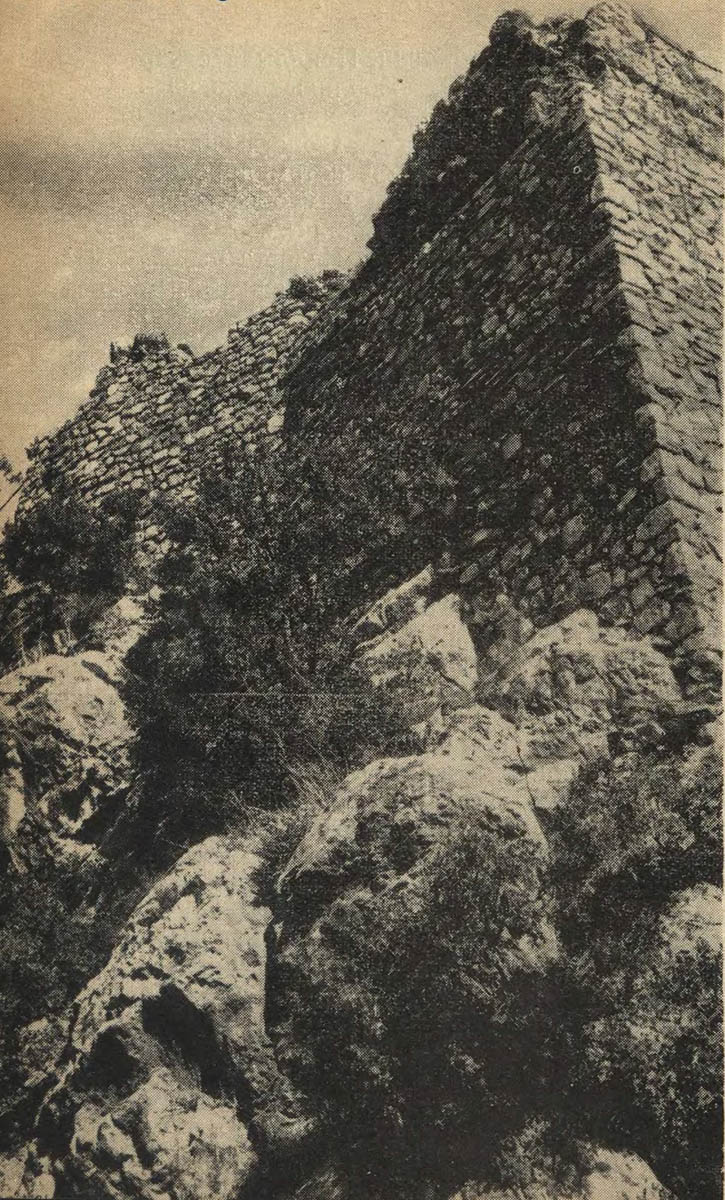

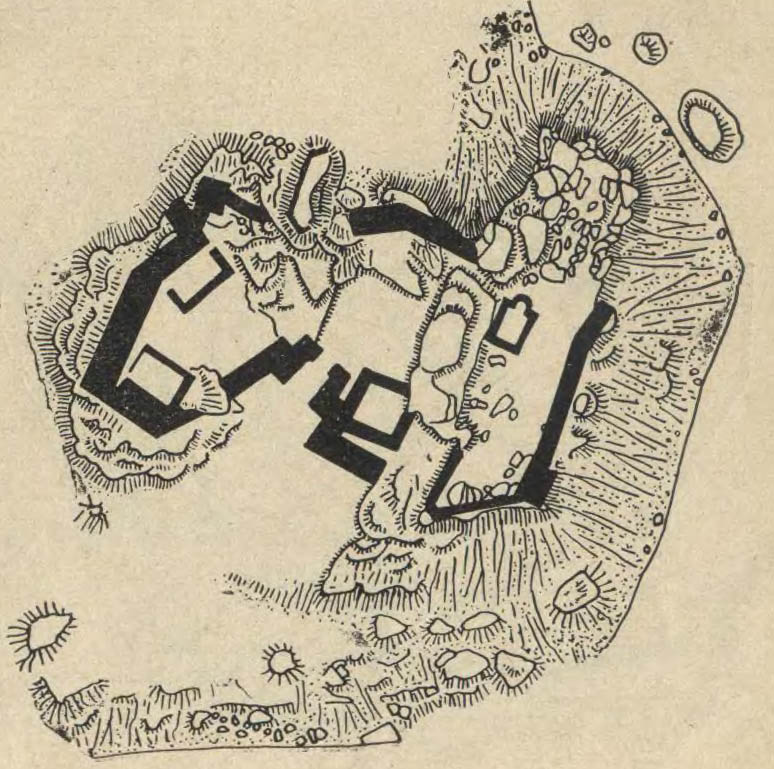

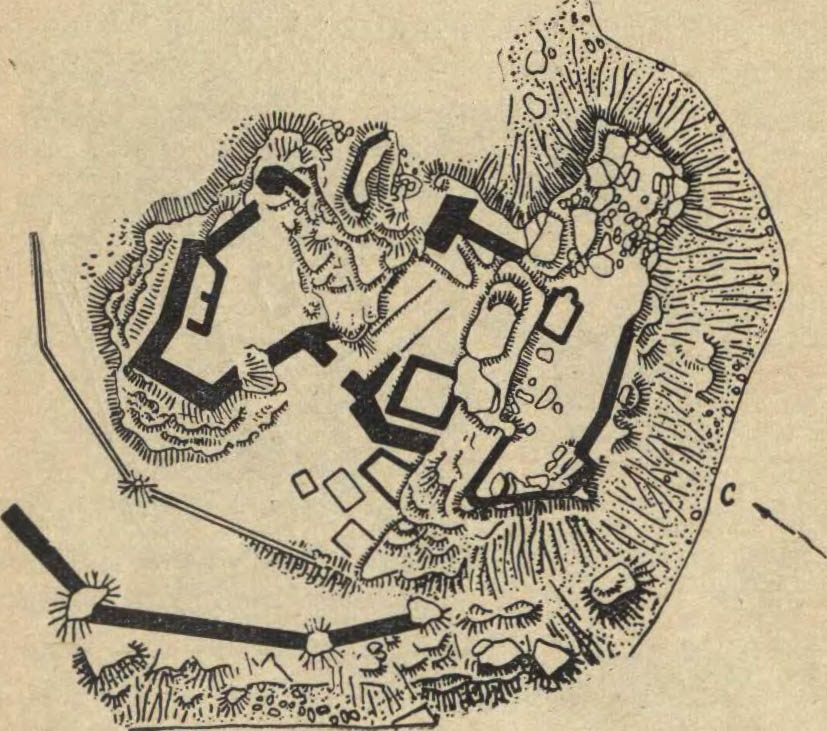

Неоднократное обследование крепости долго было безрезультатным. Собранные там обильные археологические материалы говорили главным образом о XIV и XV столетиях, более ранние (относительно немногочисленные) — о XII—XIII вв.; шестой же век — время Юстиниана и Прокопия — на самих развалинах крепости ничем представлен не был. К тому же и устройство некогда сурового бастиона (который приобрел в наши дни старчески добродушный вид) свидетельствует о том, что крепость когда-то защищали огнестрельные орудия: сохранились основания пушечных амбразур. Естественно, такое и присниться не могло никому в VI в. Старое название скалы — Дженевез (или Джуневиз)-Кая указывает на принадлежность крепости генуэзцам — средневековым обладателям примитивной пороховой артиллерии. Это находит свое подтверждение и в итальянских письменных источниках, один из которых — Устав Кафы — был переведен русским ученым В.Н. Юргевичем. В XV в. Гурзуфская крепость подчинялась генуэзскому консулу и входила в состав так называемого «Капитанства Готии», учрежденного генуэзскими властями на Южном берегу Крыма.

Так куда же делись тогда остатки или хотя бы следы юстиниановского укрепления? Ведь в парках Гурзуфа, у моря, на окрестных виноградниках и табачных плантациях не раз встречались обломки привозной восточно-византийской или херсонесской керамики, в том числе амфор и других сосудов V—VII вв. Под скалой Дженевез-Кая находили монеты VI в.; могилы с вещами и монетой того же времени были случайно обнаружены в Гурзуфе на площадке Дженевез-Мезер (Генуэзское кладбище). Такие же находки на территории всего Гурзуфа соседствуют с более поздними материалами (керамика, стекло, кость), не раз переброшенными с места на место в результате строительной или сельскохозяйственной деятельности населения городка. Из всего этого ясно одно: в юстиниановское время тут не обошлось без греков, а значит, и в крепости мог находиться небольшой византийский гарнизон.

Исследование «крепости в Горзувитах» немаловажно для разработки ряда проблем, связанных со средневековой Таврикой. Оно неизбежно приобретает широкий, комплексный характер и занимает определенное место в изучении средневековых памятников южного и юго-восточного побережья Крыма.

Попытаемся и мы набросать, насколько позволят археологические данные, картину жизни Южного берега, точнее сказать, побережья между Херсоном и Боспором, в эпоху раннего средневековья. Рассмотрим затем памятники Гурзуфской котловины («округи Горзувитской»), непосредственно окружающие приморскую крепость, которая в VI в. вместе с Алустоном положила начало византийскому освоению Таврики. В заключение расскажем и о самой крепости, какой она представляется на основных этапах истории средневекового Крыма.

(нажмите на фото для увеличения)

Окраина великой империи

При Юстиниане I «держава ромеев» — уже византийская, средневековая, но по-прежнему величавшая себя римской («ромейской»), как бы ожила после целой полосы неудачных войн и социально-экономических кризисов. Византийцы ощущали себя законными наследниками не только римской культуры, но и всех прежних римских владений: земель, действительно оставшихся в руках Византии, и тех, захваченных «варварами», которые предстояло снова отвоевывать. Они, как и древние римляне, умели не только захватывать страны, бросать на колени местных царьков, выкалывать глаза вождям непокорных племен и повсеместно ставить во главе управления своих военных администраторов. Они знали, когда и в чем поладить с местным населением, какими путями сделать «варваров» как бы своими согражданами, а бывших или возможных противников склонить к союзу в борьбе с общим врагом.

Расширение и укрепление границ государства было главной целью Юстиниана, безопасность торговых путей — сухопутных, а еще более морских — его неотступной заботой. Прокопий яснее ясного говорит о тех мероприятиях, военных и дипломатических, которые провел император в Таврике.

От Херсона к Боспору и обратно ходили византийские корабли с продовольствием, солдатами, оружием, товарами. Берег, населенный «варварами», будь он неосвоенным и враждебным, в любом месте мог таить угрозу; к тому же туда то и дело прорывались через горы Таврики разбойные жители предгорья и степняки. От их нападений страдало прежде всего население побережья, но и византийским мореходам, случись какая нужда, было бы, что называется, негде приткнуться. Вот почему дальновидный император предпринял все то, о чем повествует Прокопий.

Отрывок из трактата «О постройках», в котором упоминается Гурзуфская крепость, известен в двух переводах. Первый из них сделан П.И. Кеппеном (из него мы взяли эпиграф для этой книги), второй принадлежит С.П. Кондратьеву. Поскольку отрывок этот, чаще всего в новейшем, кондратьевском переводе, широко используется исследователями средневековой Таврики, приводим его без сокращений:

«…Что касается городов Боспора и Херсона, которые являются приморскими городами на том же берегу Эвксинского Понта за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся на краю пределов римской державы, то, застав их стены в совершенно разрушенном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. Он воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзувитах. Особенно он укрепил стенами Боспор; с давних времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его под власть римлян. Здесь же, на этом побережье, есть страна или область по имени Дори, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами, отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов, всякий раз, когда императору было это угодно. Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов, в военном деле они превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны они больше всех людей. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды. В этой стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в полях. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов. Таковы были его дела здесь…»

Наряду со строительством приморских крепостей (которое, как увидим, продолжалось и в последующее время), Юстиниан I стремился к сближению с местным населением, причем делал это истинно по-ромейски — через некое подобие военного союза против степных и предгорных «варваров» между великой империей и горсткой воинственных обитателей побережья.

С вопросом, что представляла собой «крепость в Горзувитах», тесно связаны и другие, не менее трудные, а порой запутанные вопросы. Теребя их узел то с одной, то с другой стороны, можно несколько его ослабить, но чтобы развязать, необходима какая-то последовательность в извлечении каждой нити. Таким моментом, когда одну из них удалось выпутать, было археологическое исследование побережья, в частности Гурзуфской крепости и соседних с ней памятников. Она-то и потянула за собой проблемы, к освещению которых мы сейчас переходим.

Между Херсоном и Боспором

Две крепости («замки» — переводит Кеппен) возведены по распоряжению Юстиниана на побережье между городами Херсоном и Боспором, причем стены и башни этих городов, как свидетельствует Прокопий, пришлось отстраивать почти наново. Каботажное плавание вдоль крымских берегов было, таким образом, в середине VI в. налажено. Чем же определился выбор места для строительства новых крепостей? Какую картину в целом являла береговая полоса между Херсоном и Боспором во времена Юстиниана и Прокопия?

Бросим прежде всего взгляд на окружающую местность, а заодно отдадим себе отчет и в том, насколько она изучена в археологическом отношении.

Ширина и рельеф берега между морем и горами на этом протяжении не одинаковы. К юго-востоку от мыса Феолент, где практически кончалось освоенное Херсоном побережье, каменные берега почти везде вздымаются прямо из морской пучины, и лишь кое-где можно найти нелегкий подступ к ним с моря. За исключением Симболона (позднее — у генуэзцев — Чембало, современная Балаклава) до Батилимана и Ласпи нет ни одной бухты, которая в те времена могла бы послужить гаванью.

Раннесредневековое прошлое Балаклавы не ясно: этот период ее истории совершенно не изучен. О ласпинской же котловине и Батилимане можно сказать несколько больше. Хотя развалин средневековых крепостей VI в. там пока не обнаружено, слабые следы поселений последующих веков есть. Интенсивное обживание этого труднодоступного уголка побережья шло преимущественно в период VIII—X столетий и продолжалось до захвата Крыма турками.

Мыс Сарыч и примыкающее к нему на западе каменистое урочище Чобан-Таш долго — до X в. — оставались дикими и безлюдными. Море в этих местах неспокойное, с сильными ветрами, малейший же шторм мог разбросать неглубоко сидевшие в воде средневековые суда, разбить их о заваленные каменными глыбами берега или подводные скалы.

Урочище Комперия простирается над морем между Тессели и мысом Сарыч. Несмотря на крутизну склонов, оно удобнее для жизни: внизу имеются более или менее сносные подступы к морю; из-под обрывистых скал, отделяющих Комперию от Ласпи, бьют родники. На склонах урочища — площадки, где с IX—X вв. ютились среди камней хижины и загоны для скота. Однако разведка, проведенная здесь, не выявила следов более ранних поселений. Можно предположить, что в VI в. местность эта была столь же безлюдной, как и изрезанные оврагами и оползнями склоны на участке Тессели — Форос.

За мысом Форос, где обрывы Главной горной гряды отступают далеко от берега, доступная с моря и относительно просторная местность орошается горными речками. Тут есть небольшие плодородные долины, пригодные для земледелия; есть и относительно ровные площадки, удобные для жилья. Скалистые отторженцы Главной гряды можно было использовать в качестве убежищ или построить на них неприступные укрепления. Однако все это относится к VIII—X вв. и более позднему времени. Поселений же VI столетия пока не обнаружено, несмотря на систематические и многолетние археологические разведки, а также широкое вскрытие грунта при дорожно-строительных работах, которые велись в присутствии археологов.

Тем не менее отрезок побережья между Форосом и мысом св. Троицы дает даже в подъемном (т. е. собранном на поверхности земли) археологическом материале некоторую долю более ранних находок — обломков посуды V — VII вв. При этом количество их все возрастает по направлению на северо-восток вдоль побережья; очевидно, на начальном этапе средневековья Южный берег в той или иной мере осваивался людьми. Однако на всем протяжении от Ласпи до Симеиза не встречено ни остатков постоянных жилищ V—VI вв., ни соответствующих могильников, ни прочих атрибутов длительного и устойчивого обитания, а есть лишь единичные находки вещей, относящихся к периоду раннего средневековья.

На побережье к северо-востоку от Симеиза, вернее, от соседних с ним поселков Оползневого (б. Кикенеиз) и Голубого Залива (б. Лимены), резко возрастает количество археологического материала VIII—X вв. (мы не говорим сейчас о преобладании более позднего): керамика рассеяна всюду, а ее скопления и совпадающие с ними строительные остатки указывают на существование поселений. К этому же времени, но, снова подчеркнем, не более раннему, относятся многие известные здесь средневековые укрепления (так называемые исары), а также синхронные им могильники.

Отметим, однако, что, начиная с этих мест, все более и более ощутимы следы жизни предшествующего времени, вплоть до эллинистического и позднеантичного. Благодаря усилиям археологов открыты могильники (каменные ящики) и отдельные, редко разбросанные поселения тавров. По направлению к Ялте и Гурзуфу попадаются они все чаще. То же самое можно сказать о материалах V—VI вв., но их все же так мало, что напрашивается мысль: не было ли после довольно интенсивного освоения Южного берега поздними таврами какого-то длительного перерыва, когда почти все побережье опустело? Ведь только к северо-востоку от Ялты — особенно вокруг Гурзуфа — мы встречаемся, наконец, с большими могильниками, которые охватывают и время Юстиниана.

Такое же, как к западу от Оползневого, постепенное «разреживание» следов раннесредневекового населения мы увидим, следуя от Гурзуфа к Алуште, а еще больше — к востоку от последней в сторону Судака и далее. На этом участке побережья редеют вместе со средневековыми памятниками древнейшие — таврские, восточнее Судака почти неизвестные. Однако и здесь, как к западу от Гурзуфа, мы непрерывно наталкиваемся на следы человека в виде обломков гончарной и лепной (таврской) посуды, на вещественные остатки более позднего времени — до VIII—IX вв. включительно.

Берег от Судака до Феодосии и особенно от Феодосии до Керчи изучен слабо. Тем не менее можно предположить, что и на этом отрезке побережья как таврских, так и раннесредневековых поселений было немного; в противном случае их удалось бы обнаружить при различных работах, связанных со вскрытием грунта.

Продолжим сопоставление археологической картины с прерванным выше обзором местности. От Байдарских ворот до восточных обрывов Караби-яйлы Главная гряда возвышается сплошной стеной, лишь местами прорезанной перевалами. Через некоторые из них — Эски-Богаз, Гурзуфское седло, Кебит- и Ангар-Богазы, Таш-Хабах, Чигенитра, Алакат и другие — издревле проходили проезжие дороги из предгорных районов Крыма к морю. В развалинах древних стен, некогда перегораживавших эти перевалы, мы, вслед за П.И. Кеппеном, видим «длинные стены» трактата «О постройках».

Это самая широкая и орошаемая часть побережья. На ней, между тянущимися к берегу отрогами гор, — глубоко промытые речками лесистые ущелья и овраги, которые внизу переходят в открытые к морю широкие котловины. Некоторые речки впадают в бухты, защищенные высокими мысами. Места между Симеизом и Алуштой удобны как для стоянки судов, так и для связи через побережье и горные перевалы с глубинными районами полуострова. По-видимому, первые византийские крепости были нужны здесь прежде всего по двум причинам: для контактов с населением этих районов (или обороны от него — в случае агрессивных выступлений с его стороны) и для защиты главных дорог к морю. Вспомним, что римляне тоже поставили свою крепость Харакс именно тут, где и пресной воды больше, и земля плодороднее, и земледельческое население многочисленнее. Ни римлянам, ни византийцам строить крепости в диких, безлюдных, голодных местах не имело бы смысла.

От восточного края Караби до самого Судака горы, заметно снижаясь, тянутся уже не сплошной цепью, а в виде отдельных, как бы хаотически расставленных высот, которые в сумме представляют собой все же сильно и трудно преодолимое препятствие. Усиленные какими-нибудь фортификационными сооружениями, они могли бы заслонить эту часть побережья и построенную на ней крепость не хуже, чем весь «хребет Яйла», как назвали Главную гряду Крымских гор картографы начала прошлого века.

Подступая вплотную к морю в районе Кара-Дага, горы как бы замыкают южную часть побережья. Все то, что находится за Кара-Дагом, это как бы уже другая страна со своим холмистым ландшафтом, с севера и востока непосредственно переходящим в степной. Здесь иной географический колорит, иное древнее и средневековое население, и, пожалуй, — в эпоху средневековья — свой исторический жребий.

П.И. Кеппен, которому всецело принадлежит заслуга открытия и первой научной интерпретации заградительных стен на перевалах Караби, Демерджи, Чатыр-Дага, пишет о следах подобных же стен в горном районе между Судаком и Кара-Дагом. Поскольку район этот почти не изучен, нельзя с уверенностью заявить, что побережье от Нового Света до Кара-Дага тоже было защищено «длинными стенами» и могло иметь отношение к «стране Дори». В пользу этой рабочей гипотезы косвенно говорит открытое недавно М.А. Фронджуло Судакское укрепление VI в..

Укрепление в Сугдее (Судаке) не было известно Прокопию, который не мог бы его не назвать. Остается думать, что оно возникло уже после выхода в свет трактата «О постройках», т. е. позже 553—555 гг. Произошло ли это еще при Юстиниане I или уже при ком-то из его преемников, сказать трудно. Но главное ясно: византийская держава, пока хватало сил, осваивала берега Таврики между Херсоном и Боспором и строила «на том побережье» свои укрепления.

Если обратим внимание на расстояния трех названных крепостей друг от друга, то заметим, что по морю путь от Горзувит до Алустона вдвое короче, чем от последнего до Сугдеи, а посреди него находится еще одна средневековая крепость — Чобан-Куле. Дата ее возведения пока не установлена (крепость не подвергалась раскопкам), но если бы оказалось, что и Чобан-Куле возникла в VI—VIII вв., то весь ход византийского освоения побережья, начатого при Юстиниане I, стал бы вполне ясным. Мы вправе были бы тогда ожидать и искать аналогичные укрепления где-то в районе Отуз (современная Щебетовка) или Феодосии, раннесредневековый период которой темнее темного и где тоже не случайно и не на пустом месте появилась генуэзская фактория, позднее разросшаяся в большой город. Проделывая такой же расчет расстояний к западу от Горзувит, мы наткнемся в районе Форос — мыс св. Троицы на остатки приморских укреплений, нижние, т. е. самые древние, даты которых, к сожалению, тоже требуют выяснения путем раскопок. Кстати сказать, над Форосом и начинаются «нагорные» стены.

Если в археологическом отношении южная часть Таврики еще мало изучена, то ее юго-восточная часть, что называется, terra incognita. До выяснения общей историко-археологической ситуации этого района еще очень и очень далеко. Сравнительно большая изученность античных, отчасти средневековых памятников на Керченском полуострове не меняет положения в целом. В археологическом исследовании юго-восточного Крыма мы видим как бы широкие провалы глубиною в несколько столетий; одним из них является труднейший для археологии (ибо он не оставил крупных и многослойных памятников) период V—VII столетий — промежуток времени «между гуннами и хазарами». Провал этот столь же широк и в западном Крыму — намного шире, чем в южной и юго-западной Таврике, а еще менее изучена крымская степь.

Все это вместе взятое не позволяет представить, хотя бы в предварительном виде, целостную картину раннесредневекового Крыма. Сейчас можно говорить всерьез лишь о ее подготовительных эскизах, о разработке деталей в этюдах, о набросках отдельных частей будущего полотна. Большие разведочные работы и раскопки на Южном берегу Крыма в 1958—1968 гг., в том числе и на территории Горзувит, относятся именно к этому начальному этапу работы.

Загадка страны крымских готов

Могли ли археологи не учитывать достоверное, хотя и не во всем ясное свидетельство такого автора, как Прокопий? Его добросовестность в изложении фактов неоспорима, несмотря на пристрастность политических и нравственных оценок. А по Прокопию выходит, что обе упомянутые им крепости были построены византийцами для себя, вероятно, на приморском краю «страны Дори» или по соседству с ней. Поэтому, если считаться с источником, то, говоря о юстиниановской крепости, никак нельзя обойти один из самых спорных вопросов крымского средневековья — вопрос о «стране или области по имени Дори» и ее обитателях, которых Прокопий называет готами.

Накануне Великого переселения народов древнегерманские племена, в том числе предки (правда, весьма отдаленные) готов Прокопия, были еще полудикими. Из-за попыток гитлеровцев присвоить себе имя по-фашистски «героизированных» готов возникло ходячее представление об этих племенах как о хищниках и насильниках, бесстыдно угнетавших своих более миролюбивых соседей. Согласно вульгарно-исторической схеме, они, покинув свою скандинавскую родину, толпами разбрелись по свету. Одна их ветвь потянулась на запад Европы, другая — на юг и на юго-восток. Варвары-готы доставили немало забот крупнейшим государствам своего времени, используя в своих выгодах их экономические и социально-политические неурядицы.

Однако «судьба» жестоко наказала готов за их якобы неспокойный нрав. Причиняя несчастья другим, они и сами претерпели много бед: например, интересующие нас в данном случае восточные готы (остготы) сильно пострадали от нашествия гуннов. В конце V в. остготы под предводительством короля Теодориха завоевали Италию (в конечном счете «покорившую» их самих). Тех же из них, кто мирно оставался в Причерноморье, видимо, ассимилировали более многочисленные этнические группы. Готы растаяли в людском океане, как щепотка соли в ведре кипятка.

Процесс миграции готов занял более трех столетий. В устройстве феодальной Европы сказалось некоторое влияние их примитивной государственности, а в культуре европейского средневековья остался почти неуловимый «готский» привкус. Многие буржуазные исследователи готов постоянно это подчеркивали и неизбежно впадали в панегиризм. И все же, кто бы мог подумать, что имя готов в XX в. станет для нас чуть ли не одиозным!..

Домыслы нацистов, стремившихся обосновать свои бредовые идеи, не должны ложиться тенью на историческую науку. Да и сами готы, давно исчезнувшие с лица земли, нисколько не повинны в бедствиях и преступлениях нашего времени. Были они такими же, как все люди той эпохи. И можно добавить, что их племенное название в ходе истории быстро лишилось своего первоначального этнокультурного значения: в этом отношении горстка крымских готов в VI в. была уже, так сказать, готами в кавычках.

Научная разработка вопросов происхождения и этнокультурных связей различных племен, населявших Европу в древности, не однажды подменялась попытками доказать «первородство» того или иного из современных народов этого континента. Так, в связи с этногенезом славян не раз обострялся вопрос о степени испы-тайных ими германских культурных влияний. Наиболее всесторонне и объективно этот сложный узел проблем рассмотрен в трудах крупного чешского ученого Любора Нидерле (1865—1944). Он отвергал оба крайних направления современной ему германистики и славистики, из которых одно, превознося доблести древних германцев, уделяло славянам роль подражателей и рабов, а второе видело всюду только славян и ставило знак равенства между восточными германцами (в том числе готами) и западнославянскими племенами. Благодаря трудам Л. Нидерле стало ясным взаимопроникновение культур германских и славянских племен, не только соседивших, но порой и сожительствовавших на одних и тех же территориях.

В наше время этот вопрос продолжает рассматриваться многими зарубежными и советскими учеными. Так, один из исследователей ранних готов польский археолог Е. Кмечинский пришел к заключению, что начало их миграции носило характер неорганизованного, относительно медленного и стихийного просачивания (инфильтрации) раздробленными группами в толщу других, прежде всего славянских племен, причем сопровождалось оно уже на этом этапе интенсивным культурным взаимодействием. Формирование же готов как силы единой и в социальном отношении организованной он видит лишь в самом конце их долгого пути — в IV—V вв. — в районах Причерноморья.

Сложный и вместе с тем органически слитный характер культуры обитателей Северного Причерноморья в конце эпохи Великого переселения народов не дает возможности четко выделить в ней собственно готский элемент. Впрочем, едва ли он дошел сюда нетронутым, да и вряд ли когда-либо существовал в «чистом» виде. Его не удается отделить от сармато-аланского, славянского и других элементов, среди которых он растворился. Это дало повод В.И. Равдоникасу рассматривать северопричерноморских «готов» как имя собирательное. Поэтому и весь этап развития культуры Северного Причерноморья, который протекал в V—VII вв., охарактеризован им как «готская стадия».

В послевоенное время этот же вопрос с позиций советской славистики рассмотрен в трудах Б.А. Рыбакова и П.Н. Третьякова. В частности, ими доказано, что некоторые типы древних изделий художественного ремесла (в том числе крымские, из Гурзуфа и близлежащих мест), приписанные зарубежной германистикой готам, в действительности славянского происхождения. Заметим, однако, что еще в дореволюционное время И.И. Толстой и Н.П. Кондаков, исследуя скифские и сармато-аланские корни культуры Причерноморья и Приазовья в эпоху Великого переселения, отмечали равную принадлежность ее как готам, так и их современникам гуннам, а в целом — тому смешанному многоэтничному населению, которое входило в эти племенные союзы.

Для полноты картины необходимо остановиться, хотя бы вкратце, на тех социально-исторических процессах, которыми была обусловлена миграция древних германцев.

Если во второй половине I в. до н. э., при Юлии Цезаре, разноэтничные древнегерманские племена находились на крайне низком уровне развития производительных сил и не знали общественного неравенства, то во времена древнеримского историка Тацита, жившего в конце I в. н. э., их родовой строй достиг уже той грани, на которой начинается классовое расслоение. Из знатных родов и наиболее состоятельных семей выделялась правящая верхушка в лице племенных и родовых старейшин, а также военных вождей. Роль последних все более возрастала благодаря сплочению вокруг них дружин, для которых война стала основным (и порой единственным) занятием.

Если причина перемещения целых деревень состояла в истощении пастбищ и невысоком уровне агротехники, который требовал частой смены пашен, то грабительские походы воинственных дружин облегчали своему роду или племени захват и освоение новых земель. Но при этом отнятые у жертв агрессии скот и рабы переходили в полную собственность победителей, а такое обогащение еще более возвышало их над простыми соплеменниками.

Объединения отдельных дружин для совместных походов содействовали возникновению межплеменных связей; в итоге временные группировки превращаются в постоянные военно-политические союзы. Во главе их в конечном счете мы увидим окруженных знатью королей, обладающих всей полнотой военной и гражданской власти.

Таким образом, миграцию готов можно представить как процесс двусторонний: вынужденное экономическими причинами переселение пахарей и пастухов, хранителей родовых традиций, сопровождалось неуклонным отделением от них знати с ее дружиной, знати, попирающей родовой уклад и создающей для себя иные традиции. Очевидно, в этой среде родилась та сага о знатном готском роде амалов, которую в VI в. развивал историк и панегирист готов Иордан.

Ко времени Прокопия Кесарийского социальное, а в какой-то степени, возможно, этническое обособление готской верхушки было уже настолько сильно, что взаимоотношения готов с прочими племенами, населявшими Северное Причерноморье, надо рассматривать преимущественно в классовом аспекте. Сармато-аланская знать охотно объединялась с готской, хотя, возможно, и оказывалась в подчиненном положении. Трудовой же слой готов, естественно, вступал во взаимоотношения и с течением времени слился с таким же слоем остального населения Причерноморья.

Если от походов готских дружин пострадали в свое время поселения всей, в том числе юго-западной, Таврики, то оседание горстки готов-земледельцев произошло не везде. В Крыму они, по свидетельству Прокопия, занимали «страну Дори». Фразу его о готах, не последовавших за Теодорихом в Италию, можно отнести к ним, как и ко всей той части готов-земледельцев, которая пускала прочные корни на землях Причерноморья (Малой Готией называет их Иордан) и не стремилась к участию в авантюрных походах завоевателей.

Не бросается ли в глаза, что Прокопий несколько неправдоподобно наделил жителей Дори одними симпатичными чертами? Филолог увидит и другое: Прокопий придерживается стародавней книжной традиции, использует своего рода стандарт, выработанный еще античными авторами, которым во многом подражает. Он постоянно приближается к ним в отрицательной и назидательной нравственно-критической оценке современного ему общества. Поэтому и у него в ряде сочинений «скверным» современникам как бы противопоставляются идеализированные образы мало кому ведомых «варваров», наделяемые всевозможными добродетелями.

И все же перед нами не чистый вымысел, не сплошная «ложь во спасение» — ради морального упрека неправедно живущим согражданам. Нет, Прокопий, как правило, никогда и ничего не выдумывает. Подобно своим античным образцам (например, Фукидиду), он выпукло освещает лишь те факты и черты характера, которые его привлекают или отталкивают. Из литературного же арсенала подобных характеристик он выбирает и заимствует готовые образы, выражения, сравнения, эпитеты, какие подходят для того или иного случая. Изучив эту особенность Прокопия-публициста, можно критически подойти к нему самому и извлечь из его хвалебных или хулительных высказываний немало ценной информации.

«Готы» страны Дори были народом по преимуществу земледельческим (о других занятиях источник не упоминает). Очевидно, какие-либо промыслы, домашние ремесла и прочие виды хозяйственной деятельности играли в жизни этих людей роль второстепенную. Крымские «готы» предпочитали «жить всегда в полях», а такой образ бытия мог обусловливаться лишь земледелием примитивным, связанным с частой сменой местожительства, например, подсечным, реальные следы которого в земле Таврики местами удалось вскрыть археологам.

«Готы» Прокопия обрабатывали землю «своими руками», т. е. не имели ни рабов, ни тем более какого-то слоя зависимых земледельцев в своей среде. Социальной нерасчлененностью «готов» можно объяснить и их неприязнь к замкнутым крепостным сооружениям; в таковых они, во-первых, при их образе жизни не нуждались, а во-вторых, подобные строения были, как правило, одним из следствий и атрибутов сильно развитого общественного неравенства. Патриархальный же уровень южнобережной готской общины ясен из всего, что говорит о них Прокопий, вплоть до замечания об их безграничном гостеприимстве. Убеждает в том и постоянная готовность «готов» сменить орала на мечи. Все эти пахари в то же время и бойцы — черта, по Энгельсу, характеризующая высшую ступень варварства. Они могли сохранить эту черту даже в VI в.: ведь южнобережная Таврика долгое время была почти изолированной от внешних влияний и переживала период застоя.

Судя по всему, в момент первоначального появления здесь готов (III в. н. э.) аборигенное население — тавры — стояло примерно на том же уровне общественного развития, что и пришельцы, а это могло способствовать их слиянию. Ведь этнические, культурные и даже культовые различия, хотя и значат для людей немало, постепенно стираются, если нет при этом антагонистических различий классового и политического характера.

Заслуживает внимания указание нашего источника на число «готов», выступавших, по мере надобности, на помощь византийским военным силам. Три тысячи бойцов — отряд по тем временам вполне достаточный для обороны труднодоступных и вдобавок укрепленных горных рубежей этой «страны». Общая численность населения Дори могла, конечно, в 5—7 раз превосходить число выставляемых от него бойцов. А много это или мало? Если такое количество людей (до 20 тысяч) сопоставить с возможными в данном случае размерами населенной территории, не выйдет ли слишком просторно и пустовато? По нашей современной мерке, столько могло бы насчитывать население какого-нибудь небольшого городка. Прокопий же, говоря о некой «стране или области», оперирует такими пространственными величинами, как расстояние от Херсона до Боспора. Помещая Дори где-то между ними, он не дает никакого обозначения пределов этой «страны», а они, несомненно, были, несмотря на то, что простора (и притом практически неограниченного) требовал, по-видимому, весь характер примитивного земледелия таврических «готов». Однако косвенные указания на размеры территории, местоположение и природные свойства области крымских «готов», по-видимому, можно найти в том же трактате Прокопия.

Дают ли эти указания возможность выполнить такую задачу, как проецирование данных источника на реальную местность?

Локализация в средневековой Таврике области, населенной в VI в. «готами», потребовала длительных исследований. При этом соображения, что именно и где искать, исходили из приведенного выше (стр. 8—9) текста Прокопия.

Начать предстояло с выяснения границ Дори. Для этого нужно было найти остатки или хотя бы вещественные следы ее пограничных укреплений — «длинных стен», о которых писал Прокопий. Это потребовало, в свою очередь, уяснения того, что собой представляли «стены» в техническом отношении, как внешне выглядели, где могли находиться. Понадобился кропотливый историко-филологический анализ не только данного отрывка и не только трактата «О постройках», но и других сочинений как самого Прокопия, так и авторов, упоминавших подобные сооружения до и после него.

Археология плюс филология

Перевод и научное комментирование древнего письменного источника — дело чрезвычайно хлопотливое. Суть его не только и не столько в сложности овладения языком. Трудно достижимая цель переводчика состоит в передаче такого именно понимания переводимого текста, в целом и в деталях, какое было у творца подлинника. Даже когда можно, казалось бы, удовольствоваться элементарным дословным переводом, не удается все же избежать затруднений, порой весьма головоломных.

Вспомните такие выражения, как «Сидорова коза», «во всю Ивановскую», «не в своей тарелке» и т. п. Подобные идиомы есть и в других языках. Но если бы трудности перевода сводились только к этому!

Загляните в толковый словарь русского или любого иного языка. Вы увидите: чуть не каждое слово истолковывается при помощи фраз, то есть других слов того же языка. Немалое число всевозможных терминов имеет по нескольку, порою существенно отличных, оттенков смысла Часто при этом в разные исторические эпохи одно и то же понятие выражается различными словами, и, наоборот, одно и то же слово приобретает разный смысл. Короче говоря, многие слова вполне понятны только в контексте, то есть в связном изложении. Так я в переводе: лишь очень продуманная и взвешенная фраза достаточно близко (и то не всегда) передает понятие, выраженное на ином языке одним-двумя словами. Всякий перевод — это одновременно и толкование подлинника. Поэтому возможны различные переводы, нередко вызывающие споры среди специалистов.

Вы, конечно, не раз видели античные колонны, украшенные сверху пышными завитками литой или резной зубчатой листвы — аканфа. «Коринфская капитель», — скажет, не задумываясь, каждый, кто хоть немного знаком с древней архитектурой. Если б мы не знали, что на профессиональном жаргоне древнеримских строителей такая капитель звалась «капустой», то так бы и переводили — «капуста». Удивлялись бы столь далекому от кухни применению огородного растения и, возможно, приписали бы древним небывалый обычай украшать этим овощем дворцы и храмы. А затем, чего доброго, у кого-то достало бы смекалки «открыть» какое-нибудь культовое или историческое значение мнимого обычая. Куда не заведет логика, помноженная на догадливость и эрудицию, если исходное представление о предмете ошибочно!

Говорится это не для того, чтобы обесценить в глазах читателя всякое предположительное суждение. Мы хотим лишь подчеркнуть, насколько должны быть проверенными и обоснованными отправные положения любых умозаключений и гипотез.

В нашем случае исходные точки исследования крылись в небольшом по объему тексте — отрывке трактата на древнегреческом языке. Сравните два перевода — Кеппена и Кондратьева, и вы поймете, в каком трудном положении оказались археологи, обратившись к этому источнику. Оба перевода в общем верны, но ни тот, ни другой не передают вполне нескольких чрезвычайно нужных нам деталей. Одни из них не привлекли внимания обоих переводчиков, названия других попросту непереводимы и нуждаются в комментариях. Все это и потребовало нового историко-филологического изучения текста, которое провела Э.И. Соломоник.

Как понять, например, определение местоположения «страны (или области) Дори», заключенное в словах: «там же»? На том самом берегу, где Алустон и Горзувиты, или вообще где-то в Таврике? Что такое пограничные укрепления Дори — «макра тейхе»? Это словосочетание не раз употреблено Прокопием в качестве некоего специального термина. Осторожный Кеппен, не найдя подходящего к случаю русского прилагательного, сказал просто: «стены» Кондратьев же перевел буквально: «длинные стены».

Видный русский ученый В.Г. Васильевский, пользуясь источником в оригинале, истолковал «стены» Прокопия как своего рода «засеки». Он так их и назвал, опираясь на некоторое сходство с русской засечной полосой, в первую очередь — близкое оборонительное значение системы этих стен и нечто общее в самом характере вытянутых в длину искусственных препятствий. И все же определение это непригодно, так как не выражает важной военно-технической стороны дела: «длинные стены» суть все-таки сложенные из камня стены, а не деревянные лесные завалы.

Ценнейший письменный источник, так сказать, не поддавался полному прочтению до той поры, пока не стало необходимостью понять, где, как и почему применялось в подлиннике название «макра тейхе». Для этого-то и надо было многократно проследить его употребление не у одного Прокопия, а у нескольких авторов.

В итоге такой работы кое-что удалось. Уточнено Военно-техническое значение термина «длинные стены» (которые в ряде случаев оказались совсем короткими): они служили преградами, но не оградами; они ничего не окружали, а лишь перегораживали уязвимые промежутки между естественными препятствиями, неприступными по своей природе; никогда так не назывались никакие замкнутые в себе укрепления. Такое понимание термина было проверено по сохранившимся сооружениям, обозначенным тем же термином у древних и средневековых авторов.

Составилось и более четкое представление о ландшафте Дори. Ведь ее описание у Прокопия, как и многое в трактате, ясное его современникам, для нас требует опять-таки не просто дословного перевода, а некоторой расшифровки.

Своего рода «примерка» уточненных исходных данных на археолого-топографическую обстановку средневековой Таврики вошла в археологическую часть задачи. Ее сильно облегчило достаточно ясное указание Прокопия на соседство этой области с Горзувитами и Алустоном, а также весьма прозрачные намеки на военно-политическую зависимость Дори от этих (а может быть, еще и других) византийских укреплений на побережье между Херсоном и Боспором.

Судя по всему, «Дори» Прокопия занимала незначительную территорию. Но, как бы ни были малы размеры этой «страны-области», вопрос о ее местоположении чрезвычайно важен для понимания всей раннесредневековой истории Крыма.

..плюс топография

Вопрос о том, где находилась Дори, был поднят давно — в 30-х годах прошлого века. По сей день он не перестает занимать историков и археологов. С самого начала наметилось два варианта локализации стен, ограждавших Дори. Один из них принадлежит П.И. Кеппену, который связывал Дори с южным побережьем подобно Алустону и Горзувитам. Сторонники второго варианта, отталкиваясь от некоторых неосторожных высказываний Дюбуа де Монпере, помещали ее ближе к Херсону — в юго-западном предгорье Крыма. Разумеется, каждый из вариантов имел определенное обоснование. Кеппен полагал, взвесив высказывания Прокопия и хорошо зная местность и памятники, что стены преграждали горные перевалы, через которые идут дороги из предгорий Крыма к поморью. Дюбуа предположил (поверхностно зная Крым и не очень-то считаясь с терминологией, а значит, и общим смыслом того же известия), что Прокопий подразумевал под «большими стенами» ряд укреплений в юго-западном Крыму на останцах Второй горной гряды (большинство их известно теперь под названием «пещерных городов»).

Случилось так, что второй взгляд надолго возобладал над первым. Хорошо сохранившиеся, доступные для осмотра укрепления в предгорьях юго-западного Крыма затмили и заставили забыть развалы камней — остатки примитивных «нагорных стен», как называл их Кеппен, затерянные где-то в лесных дебрях. Затем, вследствие слабой изученности всех вообще памятников крымского средневековья, возникла и стала беспрепятственно развиваться в целом ряде чисто кабинетных трудов идея о «таврическом римско-византийском лимесе» (укрепленной полосе) вокруг Херсона и будто бы связанных с ним «длинных стенах» юстиниановского времени, отождествляемых с «пещерными городами» и другими укреплениями в предгорье юго-западного Крыма. Эта «парообразная» концепция выросла, как облако, но — подчеркнем — не на результатах полевых исследований, т. е. не на твердой фактической основе, а лишь на общеисторических соображениях, на более или менее близких аналогиях, на весьма приблизительном картографировании и, главным образом, на логических умозаключениях, исходивших опять-таки больше из остроумных догадок, чем из фактов. Все эти чисто умозрительные построения выглядели хорошо, но лишь до поры до времени, пока не начали поступать противоречащие им фактические данные разведок и раскопок.

Выяснилось, во-первых, что средневековые укрепления Таврики, якобы входившие в мнимый юстиниановский лимес, разнохарактерны (города, замки, монастыри) и возникли в разное время — в пределах V—XV вв. Оказалось, во-вторых, что «нагорные стены» — как известные Кеппену, так и обнаруженные после него — могут датироваться временем не позднее VIII—IX вв., когда они были разрушены. Характер же «нагорных стен» точно соответствует термину «длинные стены» (как понимал его Прокопий). Они-то и составляли действительно единую оборонительную систему, очевидно, направленную на защиту побережья от обитателей северной Таврики. Кроме того, вся археологическая и топографическая картина на перевалах и побережье совпадает с описаниями Прокопия, если их прочесть, изучив предварительно лексику этого автора.

Многолетние поиски «длинных стен» и «страны Дори» представляют собой, по существу, археолого-топографическое исследование, в котором все основано на крупномасштабных картах и топосъемках. Оно и завершается теперь археологической картой средневековой Таврики.

В какой-нибудь другой книге этой же серии будет показан весь ход и конечные результаты многолетних археологических разведок. Кто только не был в них втянут! Загадка «утерянной» страны хоть кого заинтересует и сделает следопытом. Незаметная армия краеведов — учителя и школьники, рабочая молодежь и студенты, колхозники и агрономы, землеустроители и лесники, чабаны и охотники, — десятки людей разных возрастов и профессий внесли свой вклад в розыски археологических памятников, в том числе «длинных стен» Прокопия. Благодаря им археологи, несмотря на нелегкие условия самой местности — «сильно пересеченной», как говорят топографы, — относительно легко совершили именно то, что казалось безнадежно трудным: выявили сильно разрушенные памятники и охватили одновременным обследованием весьма обширные, заросшие лесом пространства горного Крыма. Куда труднее оказалось для некоторых археологов преодолеть свои же предубеждения, исправить застарелые ошибки, отказаться от привычных точек зрения и «окончательных» выводов.

Вернемся, однако, поближе к Гурзуфской крепости, пережившей «страну Дори» на целое тысячелетие. Зная, что эта крепость, как сообщает Прокопий, была в VI в. построена рядом с Дори, и убедившись в том, что из всех укреплений средневекового Крыма только стены на перевалах Главной горной гряды соответствуют «стенам» Прокопия, мы присоединяемся к кеппеновской, т. е. южнобережной, локализации этой страны.

Надо иметь в виду, что такая локализация еще не во всех деталях завершена. Что верно, то верно: археологическая топография останется топографией, стены на перевалах как будто те самые «длинные стены», ландшафт подходящий, местоположение Дори на побережье соответствует ему и обрисованной Прокопием исторической обстановке VI в. — все, казалось бы, сходится с источником. Но до сих пор еще не решена загадка: где они — неуловимые «готы» Прокопия? Где следы тех, которые были «превосходны» в военном деле, «гостеприимны больше всех людей», обрабатывали землю «собственными руками», прослыли «достаточно искусными земледельцами», «любили жить всегда в полях» и отстаивали от врагов свою землю, гористую, но приносившую «самые лучшие плоды»?

Поиски реальных следов обитателей Дори «на этом побережье» могут, конечно, стать специальной исследовательской темой, и в ней сольются по меньшей мере три задачи: историко-филологическая, археологическая и палео-этнографическая. Специалисты, которые будут над этим работать, имеют возможность начать с обобщения большого материала, накопленного от случая к случаю, но зато за долгое время и при том уже в какой-то степени систематизированного.

Все это еще впереди, а пока приходится признать, что на нынешнем уровне знаний о древностях Южнобережья нельзя уверенно приписать готам Прокопия какие-либо древние поселения или хотя бы отдельные жилища. Многочисленные в Гурзуфе и его ближайших окрестностях следы жизни прошлых эпох обычно относят либо к более раннему времени — первым векам н. э., либо к VIII— IX и последующим. В то же время, как увидим ниже, в Гурзуфе и вокруг него есть большие могильники, относящиеся к VI—VII вв. Не покажется ли странным или даже маловероятным такое явление? Чем объяснить его, если в самом деле такова действительность? И, наконец, такова ли она?.. Чтобы дать ответ на эти и ряд других недоуменных вопросов, необходимо обратиться к тому обширному и разнообразному материалу, о котором речь шла выше.

Представляем на суд читателя часть этого материала, изложенного в самых общих чертах, насколько необходимо в данной книге.

В округе Горзувитской

И так, крепость была построена «в Горзувитах», — переводит Кондратьев; «в округе Горзувитской» — так понял то же место подлинника Кеппен. Значит, поселение старше, чем она. А почему Прокопий употребляет его название во множественном числе? Нельзя ли из этого заключить, что крепость возникла на уже обжитом месте? Что Горзувитами сначала могли называться несколько поселений, стоявших близко друг к другу, а затем слившихся в одно целое?..

В более поздних источниках есть и неизвестные пока Курусаиты, в которых можно видеть одну из позднейших модификаций слова Горзувиты. Однако наиболее прочно живет все же самая старая форма названия этого пункта, которая легко угадывается в современном топониме Гурзуф. К сожалению, вопрос о Горзувитах, как и о других топонимах Таврики, исторически немаловажный, пока почти не разработан ни с лингвистической, ни с археолого-топографической стороны.

Рядом с Гурзуфом

По имеющимся данным, вокруг Гурзуфа, как и вообще на южных склонах Главной горной гряды, совсем или почти нет средневековых поселений ранее VIII—IX вв. Только у самого моря археологическими разведками и раскопками были выявлены остатки нескольких населенных пунктов с жилыми, хозяйственными и оборонительными постройками. Например, в 1950 г. А.Л. Якобсон провел археологические раскопки на плоском широком пустыре между двумя пионерскими лагерями Артека и обнаружил там основания базилики VI в. с разновременными могилами, а также остатки поселения, близкого ко времени Юстиниана I и Прокопия.

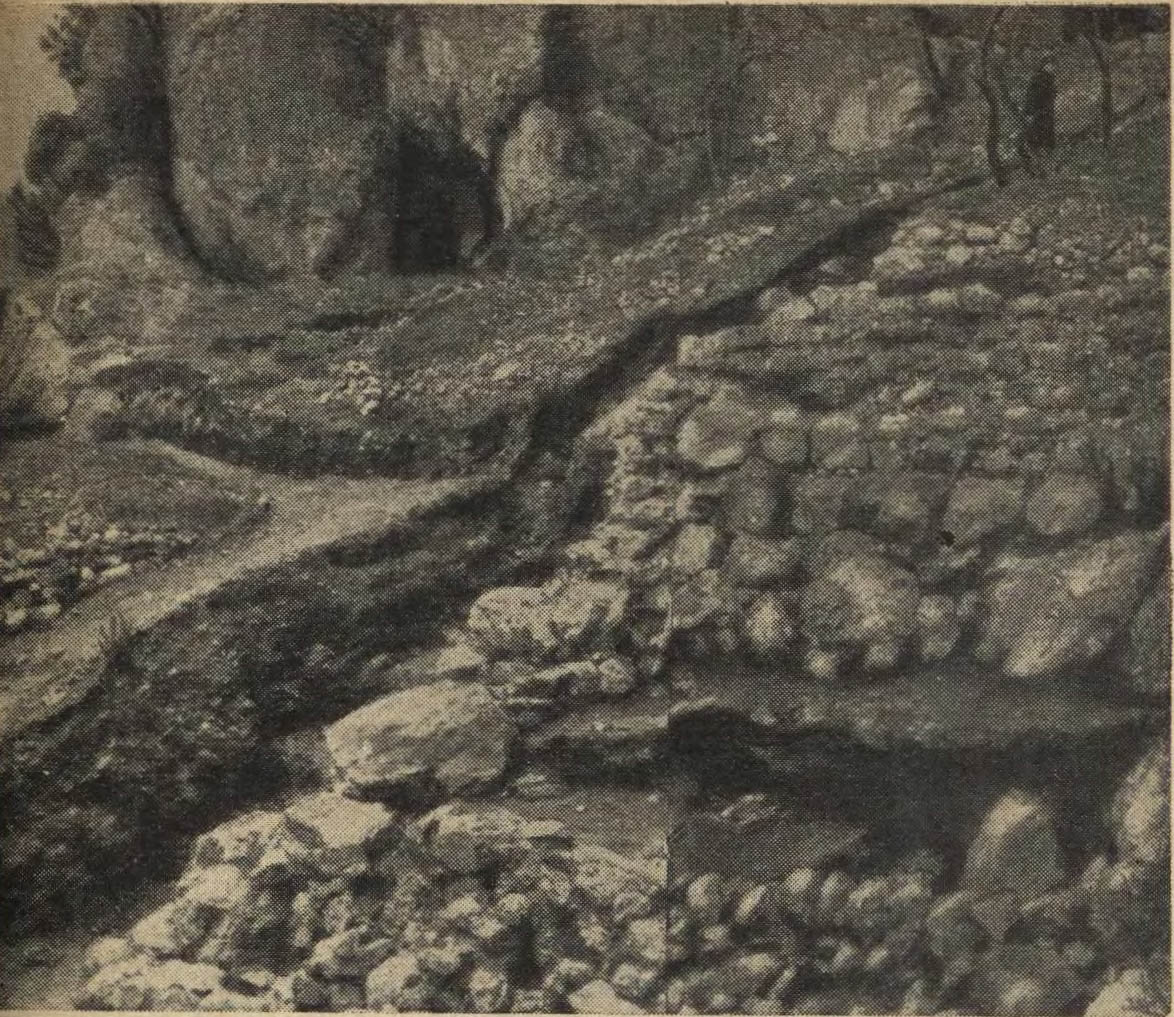

Небольшие приморские поселения раннего средневековья, изучавшиеся в 1958—1968 гг., состояли из крохотных усадеб — клочков обрабатываемой земли возле домов на мелких искусственных террасах, подпертых крепидами из дикого камня. Одно из поселений, возникших относительно рано, исследовалось в 1963 г. одновременно с Гурзуфской крепостью. Оно расположено под юго-западным склоном Аю-Дага недалеко от мыса, сильно выступающего в море, — как бы на правом плече этого звероподобного лакколита.

Значительный кусок поселения разрушен широким оползнем; по-видимому, им снесена часть мощенных булыжником улиц и крепид, уничтожены какие-то постройки. Уцелели остатки 50 довольно больших домов с толстыми (до 90 см) стенами, сложенными из обломков диорита на глине и в свое время оштукатуренными изнутри и снаружи. Судя по разной толщине стен, некоторые жилые постройки имели два этажа. Нижний состоял в большинстве случаев из одного четырехугольного помещения, реже — из двух. Кровли даже самых бедных домов, как правило, были черепичными.

На миниатюрных террасах, окруженных каменными заборами, росли возле домов инжир, виноград, маслина, кевовое дерево. Одичалая корневая поросль культурных растений давно пробилась сквозь нагромождение камней от рухнувшего когда-то на это селение горного обвала. К нашему времени она уже состарилась и отмирает, дав начало непролазным зарослям, среди которых теперь преобладают дикорастущие деревья и кустарник. Сквозь колючий кустарничек — иглицу — видна каменная осыпь, что сплошь покрывает руины. Отдельные постройки придавлены насевшими на них каменными глыбами. Судя же по возрасту дубов и можжевельников, растущих прямо на развалинах, поселение заброшено около 500 лет назад. О том же свидетельствует обильный керамический материал, в целом датируемый временем не позднее XV в.

В 1963 г. тут были проведены зачистки строительных остатков, шурфовка и топосъемка. Частично раскопаны два больших жилых дома VIII—XII вв. На протяжении столь длительного времени обе постройки претерпели много мелких и крупных переделок, были трижды основательно перестроены. Несмотря на это, основные размеры зданий оставались почти неизменными.

Планировка артекского поселения в целом тоже сохранила свой первоначальный вид. Узкие улицы, дома вдоль них и тесные дворы расходились в стороны от площади, о размерах которой теперь можно только гадать: море оставило от нее лишь северо-восточный край, где на самом обрыве выступает ряд крупных, хорошо обработанных камней, в которых угадываются остатки какого-то большого здания, может быть, храма.

В северо-западном конце поселения сохранились следы двух железоделательных мастерских, работавших на древесном угле. В одной из них найдены обломки сильно изъеденного ржавчиной якоря, в другой — скобы, гвозди, мелкие и крупные кольца, бесформенные куски каких-то иных железных предметов.

В культурных отложениях за несколько столетий скопилось множество рыбьих костей, в том числе белуги, осетра, а более всего камбалы. Немало и раковин устриц и мидий, часто встречаются крабьи панцири и клешни, красные от варки или печения на огне. Среди пищевых отбросов раннесредневекового времени почти отсутствуют кости домашних животных и птицы. Позднее появляются и они, но до самого конца XV в. все же преобладают отбросы морского происхождения. Море давало основную пищу обитателям поселения; все их существование было связано с морскими промыслами и корабельным делом.

Позднее X в. заметную роль в жизни поселения стала играть торговля. В керамическом материале разного времени, поднятом при раскопках, преобладают обломки торговой тары — амфор, много также привозной посуды XII—XIV вв.

Поселение постепенно богатело, людей в нем становилось больше, но оно не расширялось, теснясь все на том же клочке земли. Изучение строительных остатков показало, что жилые дома обрастали пристройками, большие помещения неоднократно делились перегородками. На северо-западной стороне артекского поселения сохранились развалины толстой (около 2,8 м) ограды, видимо, ограничившей его рост. Конечно, стена возникла не зря: видно, обитателям поселения жилось неспокойно — в далеко не дружественном окружении. Это подтверждают и наконечники стрел, найденные у самой ограды.

Книга была вчерне готова, когда поступило неожиданное сообщение о том, что выше остатков артекского поселения на труднодоступных обрывах случайно обнаружены неизвестные развалины каменных сооружений, средневековая черепица, обломки глиняной посуды и найдена золотая византийская монета с изображением императоров Василия I и Константина (869 — 879). Обследование выяснило, что это такие же и того же времени постройки, что и описанные выше, только из числа наиболее мелких. По-видимому, здесь была окраина поселения; по мере роста оно громоздилось кверху, на неприступные участки склона. Обвал произошел ниже этих хижин, оказавшихся из-за него на краях обрыва. Около четвертой части поселения, вместе с рухнувшими скалами, свалилось на дома нижней террасы, добрую половину которой, как уже говорилось, одновременно оторвал и унес в море большой оползень.

Наиболее ранняя керамика из верхних хижин относится в основном к VIII—IX вв., хотя тут же найдены обломки посуды, которую можно датировать и намного более ранним временем. Привлекают внимание обломки лепных горшков, частью напоминающих глиняные изделия тавров, частью «скифоидных», похожих на посуду скифо-сарматских племен Поднепровья и Крыма I—II вв. н. э. Такие находки на Южном берегу Крыма уже не редкость. Имеется немало случаев (и они, видимо, закономерны), когда даже в однослойных отложениях не удается четко отделить не только лепную, но и гончарную позднеантичную керамику от раннесредневековой. Залегают же эти сложные группы материалов зачастую вместе с обломками довольно примитивной лепной посуды. Будь она тут одна, ее можно было бы отнести чуть ли не к первым векам до нашей эры.

Золотая византийская монета IX в. из артекского поселения.

Все это пока не дает права делать какие-либо исторические выводы, но настораживает и заставляет лишний раз подумать над вопросом о смешении и взаимопроникновении (синкретизме) различных культур на Крымском полуострове, принимавшем в среду своих аборигенов одних пришельцев за другими. Таврика была как бы копилкой этнокультурных вкладов каждого из них. Географическая же замкнутость отдельных мест полуострова служила одной из причин длительного сохранения культурных, а в особенности бытовых и культовых пережитков.

С верхней окраины артекского поселения, по тропинкам, заросшим и почти неприметным, — «стезями беспутными», как однажды в аналогичном случае выразился Кеппен, — можно не без труда вскарабкаться еще выше и выйти на лесную дорогу, которая ведет к развалинам целого ряда средневековых памятников — заградительных стен, жилищ, храмов и других построек, в том числе монастырских. Они расположены на самой вершине, на седловинах, на южном и восточном овражистых склонах Аю-Дага.

На территории курортного поселка Фрунзенское (б. Партенит) и примыкающем к нему с северо-востока холме Тепелер, на мысе Плака и горе Ай-Тодор (св. Федор), у села Малый Маяк, вокруг Ай-Тодора и Парагельмена, на хребте Урага, между ними и горой Кастель, на склонах и вершине последней, к северу от нее до подножия гор, а также к востоку, до Алушты и Сотеры включительно, археологическими разведками прослежены более или менее значительные остатки деревень и укреплений VIII—X вв..

Именно в этих местах наиболее часты слабые, но не вызывающие сомнений признаки более ранних поселений, вплоть до позднетаврских. В керамике последних, в основном лепной местной, имеется примесь привозной гончарной — эллинистической и римской. Как по новым данным, так и по свидетельствам ранее работавших исследователей, здесь обнаружены и обломки раннесредневековых сосудов, целые и разбитые каменные архитектурные детали V—VI вв. Встречались также монеты Юстиниана I, его ближайших предшественников и преемников. В тесном же соседстве с Дженевез-Кая, между нею и Аю-Дагом, имеются остатки еще по крайней мере двух поселений подобного типа и близких по времени — в основном VIII—IX вв., но с примесью более ранних материалов. Одно из них находилось на холме, некогда принадлежавшем владельцу имения «Суук-Су», второе, раскопанное А.Л. Якобсоном (см. стр. 34), — на юго-восточной окраине современного поселка.

К юго-западу от Гурзуфа, близ мыса Ай-Даниль (св. Даниил), было расположено еще одно некогда крупное средневековое поселение. Его остатки уже исчезают под натиском стихийных сил, но и не без участия человека. В давние времена оползни разорвали поселение на куски, отделили их друг от друга, опустили на разные уровни и многое сбросили в море. Делювий похоронил все то, что осталось от жилищ и хозяйственных построек. В наше время курортная застройка, планировка и распашка склонов под виноград, табак, лаванду, казалось бы, довершили разрушение памятника. Однако совсем недавно в одном из свежих срезов грунта — при выравнивании склона для строительной площадки — вдруг показались, чтобы вскоре исчезнуть под новой осыпью, остатки какого-то большого хозяйственного комплекса — желобчатые пифосы, стоявшие в ряд у основания средневековой стены. В других обнажениях и на вспаханных полях обычно можно встретить обломки не только средневековых, но и позднеантичных амфор, а также иных сосудов вместе с черепками лепной — черной или серой — керамики.

Айданильское поселение, стало быть, существовало издревле и всегда как бы замыкало Гурзуфскую котловину с юго-запада.

Между Гурзуфской и Партенитской котловинами, где ныне проходит дорога в Горный лагерь и поселок служащих Артека, в незапамятные времена был террасирован при помощи грубых каменных кладок весь склон Аю-Дага. Тут много средневековой гончарной керамики, смешанной с неопределенно датируемой лепной. Эти отложения перекрывают более древний слой, в котором в 1963 г. обнаружены целые залежи черепков таврской, а также эллинистической и римской посуды.

То, что здесь было некогда поселение (предположительно позднетаврское, IV—I вв. до н. э. — первых веков н. э.), подтверждают террасы с крепидами и следы жилищ на них в виде погребенных в земле скоплений золы, обломков печины, костей, черепков. Несомненно, к нему относились и каменные ящики в бывшем имении «Артек» и на холме Тоха-Дахыр. Обе группы этих гробниц еще видел Н.И. Репников, но одна из них безвозвратно утеряна вследствие современной застройки Артека.

Средневековое поселение использовало те же террасы, но простиралось несколько шире и южнее по всему юго-западному склону Медведь-горы и ближайшим на запад холмам, оставив там памятью о себе многочисленные сильно задернованные и заросшие лесом остатки каменных кладок, местами — плитовые могилы. Без раскопок, по одному подъёмному материалу, трудно определить хронологический разрыв, который, быть может, разделял поселения позднеантичного и средневекового времени. Не исключено, однако, что такой грани попросту не существовало: поселение могло быть многослойным и непрерывным.

Поля, виноградники, перелески на горных склонах, подковообразно огибающих Гурзуф и село Краснокаменку (б. Кизилташ — Красный камень), обследованы пока лишь в порядке рекогносцировок. Здесь во многих местах встречена разновременная, в том числе и раннесредневековая, керамика. Выше Краснокаменки, над ручьем, берущим начало от самого подножия яйлы, выделяется на фоне леса обозреваемый со всех сторон каменный «барабан» — отторженец Главной гряды, на котором в VIII—IX вв. было расположено маленькое дозорное укрепление. Под ним приютилось небольшое поселение — при дороге с перевала Гурбет-Дере-Богаз (современное Гурзуфское седло) к морю. Ниже, на северной окраине Краснокаменки, на отдельном ржавого цвета утесе (собственно Красном камне) сохранились остатки ворот и стены, перед которыми еще стоят развалины предвратной башни. Это — укрепление Гелин-Кая («греческая скала»?), более позднее, чем Гурзуфская крепость.

В итоге возникает вопрос: почему вокруг Гурзуфа, да и на всем остальном побережье, нет явных остатков деревень VI в.? Ведь если в других местах Южнобережья археологические материалы V—VII вв. отсутствуют или попадаются очень редко, то здесь они как бы концентрируются и встречаются значительно чаще. Правда, и тут их относительно немного. К тому же черепки черепками, а жилища? Куда подевались остатки или хотя бы следы ранних поселений? Надо, по-видимому, предположить одно из двух (или вместе то и другое): во-первых, остатки эти могут скрываться глубоко под оползневыми или делювиальными наносами, какие на Южном берегу похоронили под собой не один археологический памятник; во-вторых, следы поселений могли и не сохраниться в привычном для нас состоянии, т. е. в виде развалин или фундаментов каких-то строений. Ведь люди, часто менявшие местожительство в связи с быстрым истощением земледельческих угодий, едва ли строили долговременные и основательные жилища из камня. Не довольствовались ли они мелкими хижинами из жердей, плетня и глины? При разрушении таких эфемерных построек на склонах, подверженных смыву и оползням, не осталось бы заметных и прочных следов. Впрочем, это всего лишь предположение.

Обломки небогатой варварской посуды из открытых на Южном берегу Крыма и датируемых VI—VII вв. погребений часто нелегко отличить от обломков лепной керамики более раннего времени. Орудия труда и оружие тоже мало отличались как от более ранних, так и от несколько более поздних. Наиболее же четкое представление о таврических готах времени Юстиниана дают украшения и детали одежды, характерные именно для VI—VII вв. и, видимо, тогда, что называется, модные.

Мы не случайно применили столь современное слово к вещам, которые были в ходу так давно. Отступим в сторону еще раз и посмотрим, что такое мода в археологическом понимании этого слова.

Мода и стиль

Общечеловеческое явление, столь же не чуждое средневековым людям, как и читателям этой книги, — мода — рассматривается археологами как совокупность признаков, наиболее часто встречающихся в какой-либо группе вещей, более или менее близких по времени. Это не противоречит обычному взгляду на моду как на проявление вкусов, господствующих в тот или иной момент во внешних формах быта, например одежде. Ведь именно в них археолог видит непосредственную причину возникновения изучаемых им вещественных признаков. Но ему приходится учитывать и всю относительность этого понятия: ведь можно в одном случае, например, в ателье индпошива, говорить о моде ближайшего сезона, а в другом — таком, как наш, — речь пойдет о моде целой эпохи.

Были ли моды далекого прошлого устойчивее современных? Может быть, на раннем этапе развития человечество еще не ведало моды в нашем обыденном смысле этого слова? Как знать! У первобытных людей, кроме «одежды» — набедренной повязки, передника из травы или лыка, — были в ходу перья, ожерелья из раковин, пестрые шкуры и, наконец, раскраска собственной кожи. Все это имело, конечно, определенное магическое значение. Но ведь и в наше время сутана или ряса служителя культа, богослужебные ризы, «священные» сосуды, да и облачения самого божества в немалой степени подвержены влиянию изменчивых господствующих вкусов.

Правы ли те, кто видит в ухищрениях моды (в обычном смысле слова) лишь одно: стремление привлечь к себе взоры окружающих и не отстать от того, кому это удается? Присмотритесь внимательней: так называемая «обычная» мода не выходит за рамки того, что можно назвать модой исторической. Историческая же мода — явление относительно долговечное, регламентированное не только живым обычаем («приличиями»), но и овеянное традицией. Вытекая из единого для большинства членов общества строя идей, она на каком-то отрезке времени может даже охраняться государством. Попробуйте, например, представить себе, как отреагировала бы современная публика на появление ваше в общественном месте— не на пляже, а, скажем, на улице или в театре — в одной набедренной повязке. Это был бы не лучший из способов обратить на себя внимание. Не сомневаемся, что милиция, разделяя господствующие вкусы, мягко, но настойчиво воспротивилась бы такому анахронизму.

Из сказанного не следует ли, что мода — явление архисоциальное? Как таковое, она — порождение Истории, a потому иногда может послужить объектом археологического изучения.

Прежде чем покончить с этим экскурсом — чтобы он не завел уж очень далеко от Горзувит и «готских» деталей туалета горзувитян, — взглянем все же еще раз на какое-либо из знакомых нам проявлений моды. Мы увидим, например, что мода нашего времени без конца повторяет немногочисленные варианты мужских (а теперь и дамских) брюк, идея, конструкция и основные детали которых унаследованы от штанов глубокой древности. Генеральские лампасы и те не новы — скифские вожди носили такие же на своих штанах-анаксиридах!

Однако, хотя штаны и свойственны одежде на безграничном пространстве Европы и Азии в течение столетий, покрой их, материал, форма пуговиц, пояса, пряжки и прочее далеко не одинаковы и довольно переменчивы. Они, как и любая вещь, способны рассказать о месте и времени пошива, о профессии и образе жизни их владельца, о его характере и социальной принадлежности.

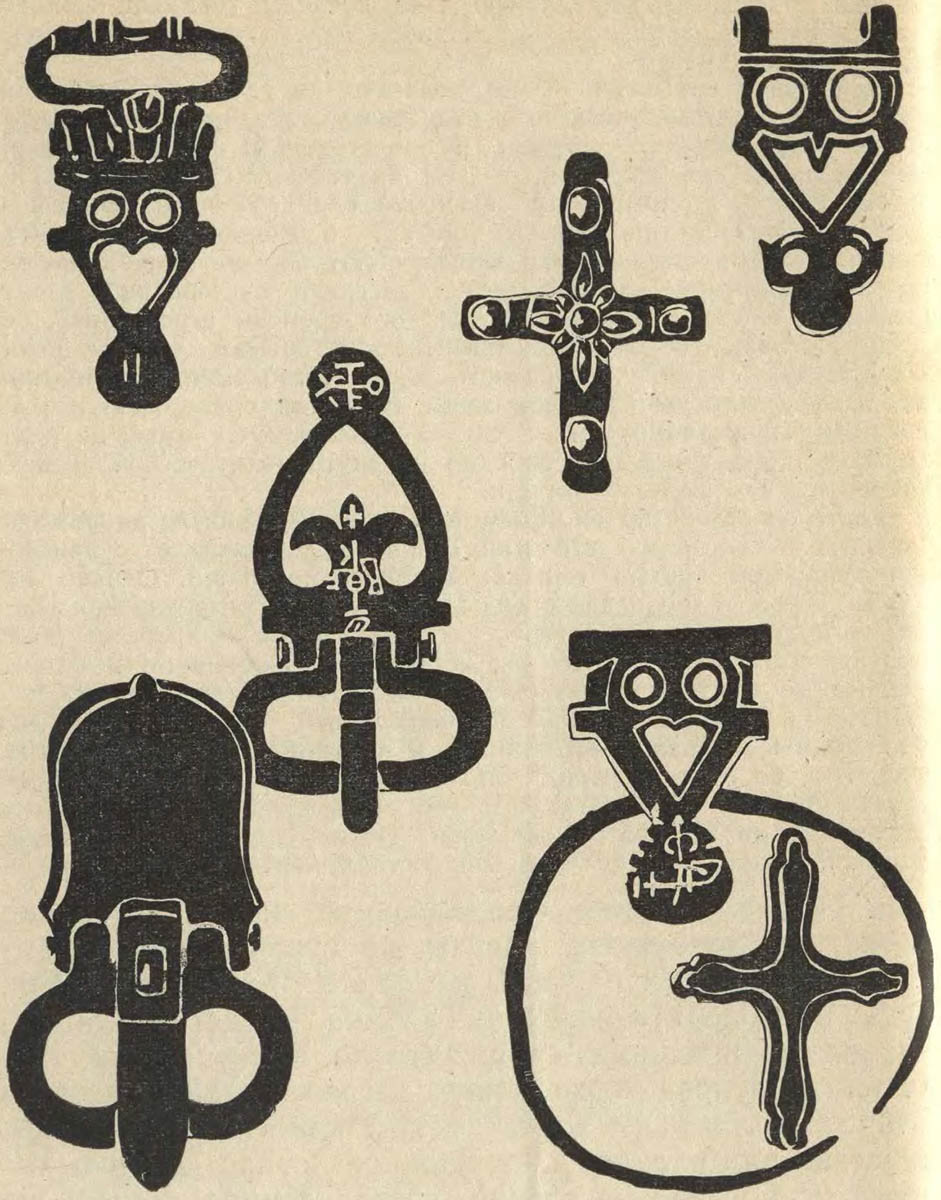

Сказанное относится и к одежде средневековых людей, в том числе горзувитян, кстати, тоже носивших штаны. До нас, как уже говорилось, дошли такие характерные конструктивные и в то же время декоративные детали их костюма, как «пальчатые» фибулы (заколки плащей), «соколиные» поясные пряжки и пр. Растительные мотивы на фибулах и пряжках «типа Суук-Су» были модными в VI—VII вв., но находят свои прототипы и в более ранней североевропейской и позднеантичной (тоже в свое время модной) орнаментике. Человеческие физиономии на этих вещах похожи на античные маскароны Боспора и Скифии и в той же мере напоминают изображения скандинавских и славянских языческих божеств. Зооморфные же мотивы этих украшений трудно сказать к чему ближе — к отображению животных в скифском, сармато-аланском, древнеиранском искусстве или к тем причудливым растительно-звериным образам, какие можно сыскать в костяной и деревянной резьбе и торевтике крайнего северо-запада Европы.

В таких же или родственных в художественном отношении изделиях из других мест Таврики отразилось своеобразное развитие художественного стиля, не без некоторых, хотя и слабых оснований названного «готским». В Крыму наиболее ранние вещи этого стиля, изготовленные на Боспоре в IV—V вв. н. э., относительно быстро проникали на территорию собственно Таврики. Эти широко известные вещи неоднократно рассматривались в специальных трудах. Позволим себе остановиться в связи с ними на одном вопросе, разработка которого опирается на подобные археологические памятники. Попробуем охарактеризовать в общих чертах историко-художественное явление, охватившее всю раннесредневековую Европу и ярко представленное в Крыму. Связанное с именем готов, оно имеет прямое отношение к Горзувитам и горзувитянам.

Известно, что характернейшая декоративная особенность готских ювелирных изделий — применение своеобразно стилизованных «звериных», точнее фаунистических, а также растительных и антропоморфных мотивов в сочетании с геометрическими вставками в виде прикрепленных к орнаментированным пластинам металлических гнезд, заполненных цветным стеклом или кусочками самоцветов При широчайшем всеевропейском распространении подобных вещей нелегко ответить на вопрос: что же явилось собственно готским вкладом в художественный стиль этих украшений?

Давно прослежено (и в этом нетрудно убедиться), что свойственные таким вещам пышные и яркие стеклянные или альмандиновые инкрустации проделали в ювелирном искусстве далекий и долгий путь от древних сармато-аланских изделий античной поры до позднеримской и ранневизантийской торевтики. Благодаря ей эти варварские красоты стали широко популярными на всей периферии тогдашнего культурного мира.

Звериные мотивы были не менее существенным элементом в вещах развитого готского стиля. Изображения животных на деталях и украшениях одежды, надо полагать, и в раннем средневековье (так же, как в более далекой древности) олицетворяли силы природы, поклонение которым уходит корнями в языческие верования любых варварских племен. Заупокойный обряд в раннесредневековых южнобережных могильниках — христианский (присутствуют нательные кресты), однако инвентарь многих погребений южной Таврики вплоть до XII—XIII вв. отражает и суеверия язычества, включая употребление звериных символов как «оберегов» от нечистой силы.

Распространение на огромных пространствах Европы вещей единого стиля было возможно при широком заимствовании и варьировании общеизвестных форм изделий, принятых в качестве художественного образца. В то же время налицо и повсеместно наблюдаемые различия, существующие в этих вещах. Стереотипной была, конечно, конструкция какой-либо фибулы или пряжки, но одинаковые, на первый взгляд, очертания, декоративные вставки, орнаменты, зооморфные или антропоморфные детали декора достаточно разнообразны. Лишь иногда можно уловить повторения одного оригинала-образца с более или менее широким ареалом распространения. Чаще же увидим синхронные варианты каких-либо типов, тяготеющих к определенному району; порою их можно расположить в ряды, убедительно показывающие хронологическую эволюцию исходного типа.

Иными словами, есть все основания считать, что украшения готского стиля выделывались и употреблялись в разных местах Европы. Одни мастерские при этом достигали уровня своего рода художественных центров, где шла выделка оригинальных произведений ювелирного искусства, другие могли лишь дублировать те или иные образцы, третьи, быть может, совмещали оба вида деятельности.

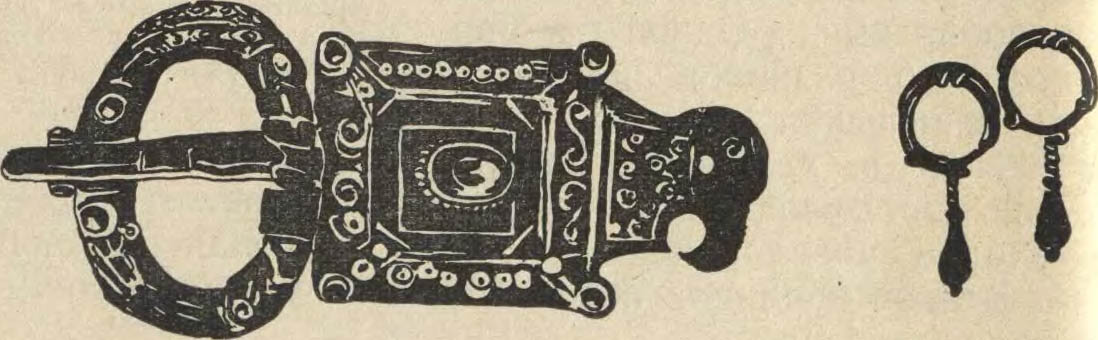

Фибулы, бусы, серьга и браслет из раскопок в Гурзуфе (нажмите на фото для увеличения).

В конечном же результате как бы само собой сложилось художественное единство в огромном, необъятно широко распространенном ассортименте всевозможных и лишь на первый взгляд однообразных металлических украшений и деталей одежды, оружия, конской сбруи и проч. Оно-то и было определено в дореволюционной науке термином «готский» стиль. Однако уже и тогда многие исследователи видели в нем скорее стиль, порожденный всей в целом переходной эпохой Великого переселения народов.

Выявлению сармато-аланской струи в материальной культуре готов Северного Причерноморья (особенно в произведениях художественного ремесла) посвящены работы В.В. Кропоткина, В.К. Пудовина и ряда других авторов. «Готская» проблема постоянно и повсеместно выплывает не одной, так другой стороной при изучении локальных групп вещей и отдельных предметов того же круга и времени. Вот почему актуальность дальнейшего исследования этого всеевропейского стиля отнюдь не ослабевает, а скорее усиливается.

Распространение стиля могло происходить, конечно, при условии интенсивного перемещения самих изделий от каждого из центров на периферию и из одного района Европы в другой, что, в свою очередь, предполагает как переселение владельцев подобных вещей, так и торговый обмен. К выяснению этих связей и «маршрутов» устремлены с прошлого века по сей день многие попытки ученых. Естественно, это очень важно, хотя не так-то и легко, — проследить направления, по которым передвигались готские ювелирные изделия от основных (но тоже еще проблематичных) центров их выделки.

В силу всего вышесказанного такие вещи могут послужить наглядным связующим звеном, без которого, между прочим, были бы мало убедительными умозаключения об исторических связях населения стран Европы в эпоху раннего средневековья. Без этих вещей выглядели бы лишенными реальной основы и любые предположения о межплеменных этнокультурных взаимоотношениях, о происхождении или родстве племен, сменявших друг друга на территории Крыма в эпоху Великого переселения.

Многие из готских украшений, например, отдельные фибулы V—VI вв., еще, как правило, обременены грузными вставками из цветной силикатной пасты, стекла, пурпурного и лилового альмандина, других драгоценных или полудрагоценных минералов. В орнаментации и форме вещей VI—VII вв., как уже говорилось, таких инкрустаций меньше, с ними не всегда органично сочетаются растительные, антропоморфные и зооморфные символически-декоративные мотивы, причем явно преобладают «звериные». Фигуры львов на щитках застежек, птичьи и змеиные головки на «пальцах» фибул или концах браслетов, соколиная голова с цветным глазком и хищно изогнутым клювом на больших пряжках женских поясов — таковы обычные сюжеты этих массивных ювелирных изделий.

Продвигаясь по Северному Причерноморью далеко на запад, многие племена и народы эпохи Великого переселения, в том числе готы, гунны, а более всего те же аланы, присоединявшиеся и к готам, и к гуннам, по-своему перерабатывали и обогащали популярные во всем варварском мире полихромные, зооморфные, растительные украшения. Они же и разносили их по самым отдаленным углам Европы.

Возвращаясь к вопросу о населении раннесредневекового Южнобережья, нельзя не отметить, что вещи, по которым можно судить об этом населении, дали в основном средневековые кладбища «округи Горзувитской».

Могилы горзувитян

Научная необходимость почтительно тревожить останки давно усопших людей вызывается потребностью археологического изучения таких глубоких сторон человеческого бытия, каких не откроет ни один письменный источник. Устройство могилы, вещи, извлеченные из погребения, сам человеческий костяк — все это подвергается тщательному изучению. Добытые археологами сведения позволяют судить об этническом происхождении, поле, возрасте и личности погребенного, о времени его жизни и смерти, верованиях, обычаях, профессии, образе жизни… Без раскопок могильников было бы однобоким изучение древних поселений и никогда бы не были раскрыты важнейшие черты далеких исторических эпох.

Ювелирные изделия готского стиля из могильников Суук-Су и Балготы (как и Чуфут-Кале, Баклы и др.) имеют для нас двоякое значение. Во-первых, они ярко показывают, что в раннесредневековый период Таврика, говоря словами А.Л. Якобсона, «очень существенно отличалась от тогдашнего Херсонеса, переоценка культурной роли которого неминуемо ведет к искажению общей исторической картины». Во-вторых, могильники с этими вещами не менее ярко оттеняют столь же существенные этнокультурные, социально-экономические и политические различия между Таврикой VI—VII вв. и Таврикой несколько более поздней — периода иконоборческих смут и хазарского нашествия.

Гурзуфские могильники по своему местоположению могут быть связаны с описанными выше (стр. 34—43) поселениями. Быт и культура последних, при всей варваризации, имели греко-византийские черты, выдающие преимущественно греческое происхождение их жителей рыбаков, мореходов, быть может, торговцев. Однако могильники эти вряд ли могли целиком принадлежать жителям приморских поселений. Пышные полуязыческие погребения были оставлены, скорее всего, представителями охристианившейся знати «союзных» Византии варваров, т. е. тех, кого Прокопий именует готами. Хотя он и говорит, что готы «любят жить всегда в полях» и не терпят жизни в поселениях, окруженных стенами, социальная верхушка их, по-видимому, уже в VI в. тяготела именно к оседлым поселениям цивилизованных греков-византийцев. С течением же времени развивался, конечно, процесс неизбежной византинизации как социальных верхов, так и низов всего местного населения.

К VIII столетию процесс этот настолько ускорился и зашел так далеко, что привел, как мы видели, к появлению постоянных и многолюдных поселений. Это сопровождалось глубокими изменениями в самом образе жизни обитателей побережья, резкими переменами экономического и социального характера.

Каковы же были причины этих перемен?

Давнее соприкосновение обитателей Южнобережья с античной цивилизацией не могло не оказать стимулирующего воздействия на их быт и культуру. Оно-то и подготовило Таврику к принятию всего, что принесла сюда Византия. Однако всеобщий характер и, главное, быстрота византинизации, охватившей в VIII—IX вв. все южное побережье, свидетельствуют о том, что был в это время и некий толчок извне, который сразу изменил здесь экономическую, социальную и политическую обстановку. Материалы больших Горзувитских могильников, вся совокупность их разнотипных погребений, думается, подтверждают такое наблюдение. Эти могильники сгруппировались вокруг Горзувит как бы в дополнение к трактату Прокопия. Хотя бы беглым рассмотрением их надо дополнить и наш археологический обзор «округи Горзувитской».

Всемирно известные гурзуфские могильники с разновременными, в том числе и ранними погребениями раскопаны Н.И. Репниковым в девяностых годах прошлого века. Один из них, ближайший к Аю-Дагу, находился в старом Артеке; другой — в Суук-Су, на правом берегу одноименного ручья (сейчас это территория лагеря Артек); третий — в урочище Балгота, на юго-восточном склоне холма Балготур, т. е. на восточной окраине Гурзуфа, в наши дни уже полностью застроенной; четвертый — в урочище Гугуш, невдалеке от Ай-Даниля.

В многочисленных и неодинаковых по устройству могилах и семейных склепах обнаружено множество разновременных вещей, в частности металлических украшений: «пальчатых» фибул VI—VII вв., браслетов, перстней, серег, нашивных бляшек, мелких и больших пряжек, массивных поясных застежек V—VII вв. и т. п. Поражают искусственно деформированные, вытянутые черепа, извлеченные из могил, наиболее богатых по инвентарю.

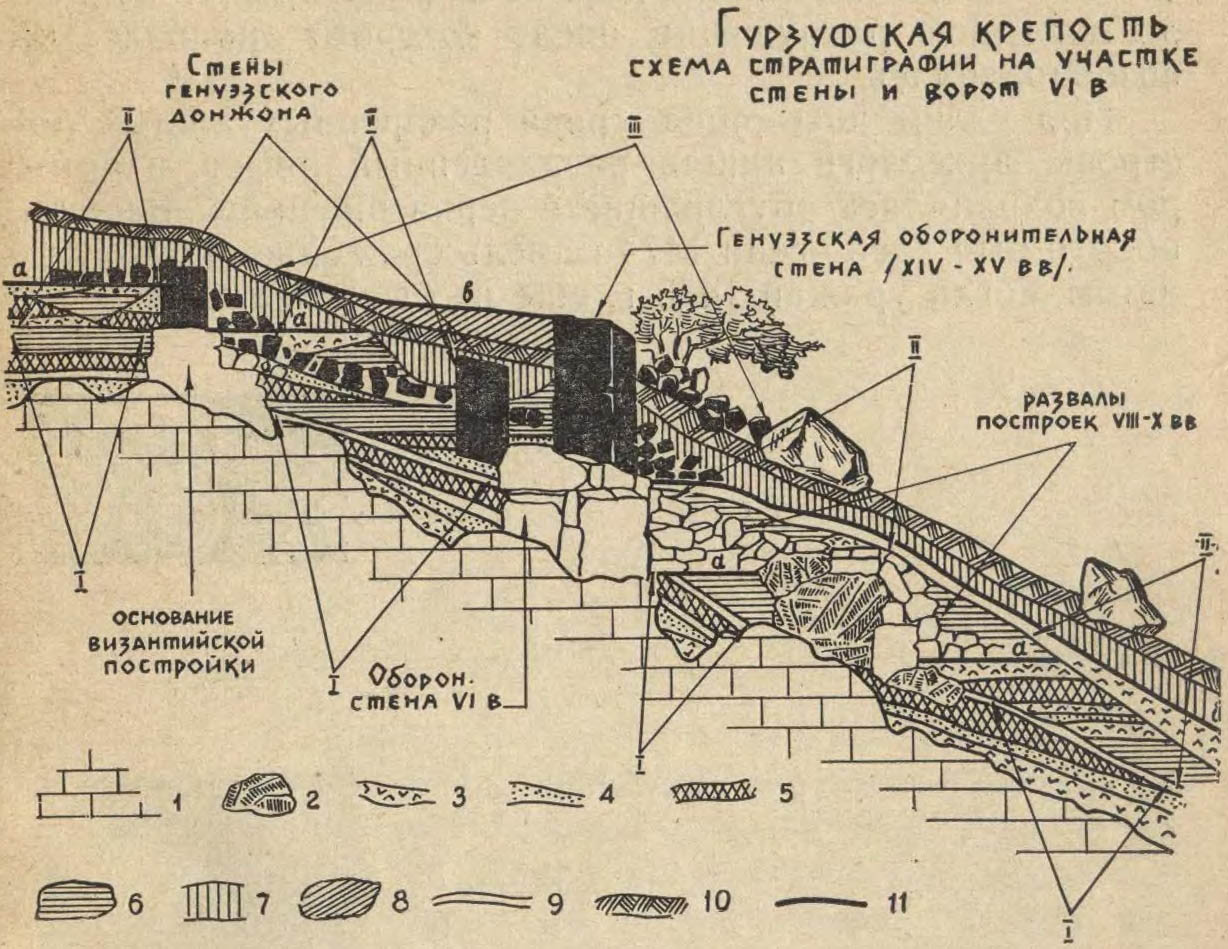

Много общего с захоронениями Суук-Су и Балготы имеют Кореизский и Ялтинский могильники. Ялтинский, открытый А.Л. Бертье-Делагардом при строительных работах (во дворе собственного дома), содержал вещи, идентичные находкам Репникова. Чрезвычайно похожие на них большие поясные пряжки из серебра с полихромными вставками и позолотой были найдены в могильнике под Чуфут-Кале, открытом Я.А. Дубинским и исследованном сначала П.П. Бабенчиковым, а впоследствии В.В. Кропоткиным. Чернореченский могильник и раскопанный в 1958—1960 гг. под руководством Е.В. Веймарна могильник близ села Скалистое (б. Тав-Бодрак) тоже дал отдельные близкие по характеру предметы.